Amazônidas, povo sem história? Breves reflexões pelo direito à amazonidade

[RESUMO] Na Amazônia contemporânea, especialmente nos quatro estados que outrora integraram o Grão-Pará, praticamente não existe uma consciência histórica propriamente amazônida, embora a região tenha uma trajetória histórica rica e peculiar. O artigo faz uma reflexão preliminar sobre a construção de uma “inexistência histórica” da identidade amazônida, o que influencia diretamente na manutenção do neocolonialismo e no atual agravamento dos problemas sociais, econômicos, culturais e ambientais na região.

Hoje os amazônidas possuem uma consciência muito vaga, frágil e incipiente do que é ser amazônida. Para milhões de amazônidas, esta palavra pode, inclusive, ser totalmente nova e desconhecida, ou causar algum estranhamento. Mesmo que esta situação esteja gradualmente sendo revertida, as populações de estados como Amapá, Acre ou Amazonas dificilmente podem se reconhecer espontaneamente como amazônidas. Por outro lado, a fragmentação dos amazônidas em unidades federativas distintas acabou por promover também a fragmentação das identidades, favorecendo a evolução de “identidades estaduais” e por vezes fomentando até mesmo rivalidades entre os estados. Mas às vezes até a “identidade estadual” é preterida em prol da “identidade nacional”.

Este conjunto de situações pode ser explicado, de imediato, pelo quase total desconhecimento dos vínculos históricos e culturais que unem de alguma forma as populações de pelo menos seis estados da região Norte do Brasil; ou seja, porque somos um povo que não conhece o próprio passado e que, portanto, não conhece verdadeiramente a si próprio. E não reconhecer a si próprio enquanto um povo tem sérias implicações culturais, identitárias e, especialmente, políticas.

Como bem tem demonstrado a historiografia, a Amazônia passou por um processo de formação muito particular, que embora tenha sido conduzido pelos portugueses (igualmente como no Brasil), resultou em trajetórias históricas e em dinâmicas sociais, políticas e econômicas nitidamente distintas em comparação ao que se verificou no Brasil. A começar pela separação política, tão ignorada pela nossa população, em que Brasil e Amazônia (Grão-Pará) se constituíram como duas colônias distintas e separadas por dois ou três séculos até o advento do Império brasileiro. A princípio oriunda das barreiras geográficas, essa separação fez com que o empreendimento colonial aqui e lá tomasse trajetórias independentes que resultaram em sociedades díspares e, em grande medida, desconectadas. De certa forma, mesmo quando a Amazônia já fazia parte do Brasil, em meados do período imperial, tinha-se uma notável sensação de desconexão e diferença – mesmo para indivíduos das elites, comumente brancos ou “embranquecidos”, diante dos imperialistas brasileiros.

Na Amazônia colonial, a grosso modo, os portugueses tentaram formular uma sociedade com os valores da “civilização” e do cristianismo europeus a partir do reordenamento das sociedades e populações indígenas que já habitavam a região há milhares de anos. Ao contrário do que aconteceu no Brasil, onde as populações indígenas foram significativamente sobrepostas por populações de origens exógenas, na Amazônia, a larga maioria da população era composta por indígenas que foram submetidos ao mando português. As sínteses usadas para caracterizar o Brasil colonial, nos aspectos econômicos e sociais, portanto, são pouco válidas para a Amazônia.

A Amazônia não foi uma colônia agroexportadora como o Brasil. O uso da mão de obra escrava negra foi significativamente menor e restrito (embora não inexistente) e a língua portuguesa não foi a língua do mundo colonial amazônico. Como sabemos, a língua que viabilizava o contato e a vida em sociedade em um mundo fragmentado e diverso culturalmente foi uma língua indígena, que em dado momento chegou a ser reconhecida pelo estado português como a língua oficial do Grão-Pará. Até mesmo as tentativas de supressão do uso da mesma feitas por Pombal foram insuficientes e a sociedade que já havia internalizado essa língua adentrou o século seguinte sem ter o português como idioma oficial.

Apesar das sucessivas ondas migratórias que observamos na Amazônia a partir do século XIX até o presente, a base populacional (logo, histórica e cultural) da Amazônia contemporânea provém desse processo de colonização, que tem como elemento central o ameríndio. Irônica e tragicamente, nossa população foi ensinada a ter aversão aos povos indígenas, a ver o índio como um estranho (ou uma ameaça), mesmo que a sua fisionomia denuncie a origem indígena.

Retomamos rapidamente estes aspectos para ilustrar algumas das várias diferenças entre a História do Brasil e a História da Amazônia e para termos uma dimensão do grau de desconhecimento que a nossa sociedade tem sobre o próprio passado. Nós fomos apartados desse nosso passado por processos graduais de silenciamento. A supressão dos vínculos históricos e culturais coletivos e individuais na região acompanhou, paralelamente, os processos de construção/consolidação do Estado Nacional brasileiro e de integração da Amazônia à unidade nacional.

A fragmentação provocada pelas divisões estaduais faz com o grau de desconexão com o passado varie de estado para estado. Nesse caso, o estado do Pará encontra uma relativa vantagem por Belém ter sido capital e epicentro da região durante a maior parte do tempo – isso explicaria a maior consciência identitária paraense? Nos estados mais novos como Roraima e Amapá, datas como 1616 (início da colonização da Amazônia) ou 1835 (início da Cabanagem) tendem a soar como “distantes” ou estranhas, em regra, totalmente desconhecidas, não só pelo surgimento formal desses estados, enquanto instituições políticas, ter se dado em contexto mais recente, mas, sobretudo, pelo cultivo da descontinuidade na memória histórica na região.

É fato então que, apesar da sociedade amazônida ter sua própria história, uma trajetória histórica de formação peculiar, significativamente integrada e distinta da trajetória das demais regiões da antiga América portuguesa, essa mesma sociedade desconhece quase totalmente a história da região, havendo graus diferenciados de desconhecimento de estado para estado. Afinal, por quê?

A construção do silêncio

A Cabanagem, movimento que ocorreu na província do Grão-Pará entre os anos de 1835 e 1840, pode ser vista como um prosseguimento da Guerra da Independência na região. Imagem: Desenho de E. Riou a partir de croqui de M. Biard, 1862. Domínio público, Biblioteca Nacional Digital.

Na educação básica todos nós temos contato desde cedo com a História do Brasil, a “história nacional”, onde a Amazônia é a terra do silêncio total ou das menções esporádicas. Eventos extremamente importantes para os amazônidas como a Cabanagem são tratados como “nota de rodapé” – quando tratados. No melhor dos casos, estuda-se de forma apressada a história estadual, quando sobra tempo no final do ano letivo. Mesmo na região Norte, foi justamente isso que grande parte da sua população viu nos tempos de escola. É isso que a sociedade (incluindo a mídia) reproduz continuamente. A mídia paulista e fluminense, com toda sua força e influência na vida nacional, reforça e alimenta essa consciência histórica pública brasileira, de um passado que nos é alheio. Os amazônidas conhecem somente um passado que não lhes diz respeito, embora seja ensinado como se fosse nosso, cujo objetivo é fazer com que o amazônida se sinta “brasileiro” e que sua identidade seja frágil, dentre tantas outras coisas.

Em relação ao estudo da história estadual, fica fácil perceber o porquê de os paraenses terem maiores vantagens em relação aos demais estados, pois a história da Amazônia se confunde em grande medida com a história estadual, o que não acontece no Amazonas ou em um estado como o Acre, onde o processo de colonização se deu especialmente a partir do século XIX. A vantagem da história estadual é que ela pode se aproximar muito mais do indivíduo, principalmente para quem mora nas capitais. Mas, por outro lado, sobra o vazio que costuma ser preenchido pela “história nacional”, ou quando muito por uma versão muito mais simplificada da história regional. Assim se cultiva o desconhecimento sobre os vínculos históricos e culturais entre as populações desses estados, mesmo que, num dado momento, percebam suas similaridades. Esse é o ciclo do silêncio.

No entanto, esses problemas na educação básica, na verdade, são apenas ecos do próprio processo de construção (especialmente intelectual) do Brasil. Como o forjamento da ideologia nacional, da brasilidade e da própria “História do Brasil” aconteceu de lá para cá, do centro para a periferia, seria difícil esperar que a elite intelectual do Império, que discutia o que era e o que seria a nação brasileira, pudesse reconhecer o direito à diferença ou à especificidade dos “bárbaros” periféricos – os índios e caboclos do vale do Amazonas, outrora Grão-Pará. A partir do momento em que se definia o que seria a chamada brasilidade, restaria a esses povos periféricos acatar tais aspirações em prol da “nação” unida, que se forjava com os ideais e valores da civilização ocidental. Dito de outra forma, todas as trajetórias históricas específicas da Amazônia foram desconsideradas na formulação da “História do Brasil”, seja por serem consideradas irrelevantes, seja por representarem um empecilho relativamente ameaçador para o projeto da unidade nacional.

José Ribamar Bessa Freire comentava, em sua tese de 2003, que um historiador brasileiro do século XIX já sugeria que a formação de uma identidade nacional dependia, dentre outras coisas, da disposição das partes diferentes em abdicar das suas diferenças, em rejeitar o que poderia ser prejudicial à ideologia nacional dos imperialistas brasileiros. Partindo dessa linha de raciocínio, Freire sugere que realmente dois esquecimentos foram então fundamentais para a viabilização do projeto nacional brasileiro e para a vitória da brasilidade.

No quadro “A conquista do Amazonas”, (Antônio Parreiras, 1907), a construção de uma identidade nacional avessa a seu passado indígena, negro e mestiço está expressa na representação de índios ocultos nas sombras. Imagem: Museu Histórico do Pará/ WikiMedia.

Primeiramente seria esquecida a separação entre o Brasil e o Grão-Pará durante todo o período colonial, forjando uma noção de unidade desde 1500. Isso explica o porquê é natural, por exemplo, que um amazonense (inclusive um indígena) pense que “somos Brasil desde 1500”. Assim, há uma naturalização da presença da Amazônia na unidade nacional brasileira, ignorando, portanto, o motivo de a região fazer parte do Brasil e os significados dos processos anexação e integração. Poucos sabem que, por mais de dois séculos, a Amazônia foi um estado colonial separado do Brasil e que a região só começou a fazer parte do Brasil a partir da anexação forçada em Agosto de 1823.

O segundo esqucimento foi linguístico. Ignora-se que, na Amazônia, a língua franca predominante até o final do século XIX foi uma língua indígena de origem tupinambá, hoje conhecida como Nheengatu. Assim, o português teria sido “sempre” a nossa língua e a evidência da “identidade nacional” brasileira. Sabemos que, a partir do momento em que a maioria da população passa a adotar o português, o Nheengatu é esquecido a ponto de quase ser extinto. A situação piora, quando se confundem as várias línguas gerais que foram usadas na América portuguesa como se fossem uma única língua, da mesma forma quando se acredita que tupi-guarani é uma língua e não um tronco linguístico.

Convém lembrarmos que a Amazônia passou por um processo de anexação e integração à unidade nacional, que ultrapassou a mera formalidade política e administrativa, repercutindo diretamente na sociedade, que sentiu na pele – vide o Massacre do Brigue Palhaço e a Cabanagem. A forma como se deu a construção da unidade nacional brasileira e a inserção da Amazônia na mesma implicou, necessariamente, em processos de apagamento e/ou silenciamento do nosso passado. Construiu-se, efetivamente, uma consciência histórica brasileira, ao passo que a posição da Amazônia na unidade impossibilitava a construção da sua própria consciência histórica. Vale ressaltar que falar em consciência histórica é dar importância à forma como uma sociedade entende o próprio passado, o que poderíamos chamar de História Pública. O silenciamento implicou, também, na redução do caboclo amazônida a uma parte de sua paisagem, da mesma forma como foram construídas as imagens do Brasil, dos brasileiros e dos nortistas.

É importante deixar claro que falar em silenciamento não necessariamente diz respeito a um processo intencional ou artificial, mas, em grande medida, trata-se de uma consequência natural e gradual, muito embora alguns indivíduos, como determinados chefes de Estado, possam ter colaborado direta e intencionalmente para esse quadro de supressão das diferenças culturais, com a pretensão em fortalecer a “nação brasileira”. Vale ressaltar que essas diferenças nunca foram suprimidas, muito embora tenham conseguido efetivamente convencer a todos que falamos uma só língua e que somos um só povo.

Aqui estamos, discutindo somente a Amazônia ocidentalizada, a partir do início da invasão europeia, pois o silêncio em relação à história dos povos indígenas é ainda muito maior. O racismo estrutural no Brasil e na Amazônia também é repercutido na forma como vemos os povos indígenas e no modo como a nossa sociedade regional tentou se afastar do passado indígena.

A construção política e econômica da “nação” (do Estado-nação), que implica no aprisionamento perpétuo da Amazônia em relações assimétricas, juntamente com a construção intelectual e ideológica da nacionalidade brasileira, portanto, podem ser entendidos como processos que promoveram o apagamento da memória histórica na região e construíram os silêncios sobre a Amazônia.

Com a perda das identidades regionais, eis o triunfo da brasilidade na Amazônia. Os amazônidas têm sido um povo sem história – ou melhor, sem uma consciência histórica própria – submetido a aceitar um passado alheio como se fosse seu. Além da subalternização política e econômica, construiu-se a subalternização moral e identitária. Assim, é difícil esperar que o amazônida não se reconheça como brasileiro, como parte da “nação”, e tenha dificuldades para se entender como amazônida. Não sabemos quem somos, porque estamos aqui e mal conseguimos imaginar caminhos alternativos para seguir – ao menos por enquanto.

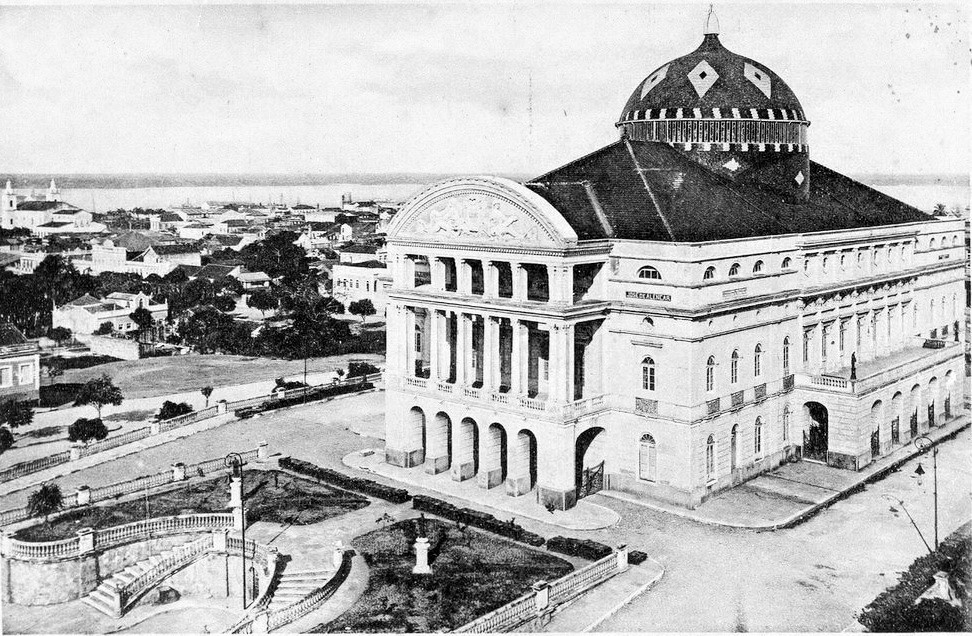

Tudo isso reverbera internamente na região, quando preferimos nos vangloriar da belle époque e sentimos um incômodo ao lembrar nosso passado indígena, bem como as violências físicas e simbólicas sofridas pelos nossos antepassados. No entanto, a ausência dessa consciência histórica e, consequentemente, a fragilidade identitária, sobretudo na Amazônia Ocidental, podem provocar a sensação de impotência, quando temos que lidar com as agressões que a Amazônia sofre no presente.

No auge do período da borracha, a cidade de Manaus, então uma das mais prósperas no país, foi considerada a Paris dos Trópicos em plena bellé epoque. Imagem: Arquivo Amazônia Latitude.

Nós também produzimos e reproduzimos os silêncios, pois a sociedade se habituou a isso. Basta pensarmos como, em Manaus, existe pouco (ou nenhum) esforço para rememorar figuras como Ajuricaba (Ayurikawa) e as lutas dos manau contra os portugueses, ou Bernardo Sena, o negro cabano que comandou a tomada de Manaus em 6 de março de 1835 – essa data, inclusive, é integralmente e tragicamente ignorada na cidade.

Pelo direito à memória

O Brasil é historicamente um país que não sabe lidar com seu passado. O tema da escravidão, por exemplo, pode mesmo ainda ser considerado um tabu, uma ferida aberta que não cicatriza – seja pela incompreensão que se tem sobre o tema, seja pelos problemas sociais estruturais advindos do passado escravista. Entretanto, a História também repercute nas lutas sociais; um exemplo é a luta dos movimentos negros pela inserção do estudo sobre os povos da África e os afrodescendentes na América na grade curricular da educação básica nacional, que se tornou obrigatória em 2003. Essa foi (e ainda é) uma luta pelo direito à memória, para tentar reverter uma série de problemas provenientes de outros processos de silenciamento.

Reverter esse silenciamento histórico na Amazônia demanda muitos esforços de diferentes setores da sociedade civil e levará muito tempo para que se perceba as mudanças. Os maiores desafios são conseguir respaldo legal para tornar obrigatório o estudo da história da Amazônia e disseminar para toda a sociedade o conhecimento acumulado que se restringiu ao mundo acadêmico. Antes disso, também é necessário que haja pressão popular para defender a afirmação da identidade amazônida, dos vínculos históricos e culturais que integram as populações de pelo menos seis dos sete estados da região Norte. Pensar a construção (ou reconstrução) da amazonidade não deve considerar somente a via dos estudos e debates acadêmicos. Deve surgir um esforço da própria sociedade, em conjunto com a comunidade acadêmica, para que o poder público estadual e federal reconheça a pertinência da luta amazônida pelo direito à memória.

Julyan Machado Ramos é graduando do curso de História da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Casa Quintas, de Percy Vaughan – Avenida Eduardo Ribeiro com rua Henrique Martins, Centro (atual Lojas Capri). Foto: Arquivo Amazônia Latitude.