Amazônia Azul e a luta das comunidades pesqueiras por inclusão nas políticas públicas marítimas

Comunidades pesqueiras reivindicam reconhecimento dos maretórios e participação nas decisões sobre a Amazônia Azul, diante do avanço do Planejamento Espacial Marinho e da expansão da energia eólica offshore

Mareotórios são espaços terrestres e marinhos ocupados e essenciais à subsistência de comunidades tradicionais costeiras e marinhas.

Foto: Maristela Crispim/Eco Nordeste.

O Brasil possui uma das maiores extensões marítimas do planeta, conhecida estrategicamente como Amazônia Azul, um território de aproximadamente 5,7 milhões de km² de águas jurisdicionais brasileiras. Apesar de sua importância geopolítica, econômica e ecológica, o planejamento estatal desse espaço ainda desconsidera amplamente os direitos das comunidades tradicionais costeiras e marinhas, que ocupam espaços terrestres e marinhos essenciais às suas subsistências, os chamados maretórios.

A urgência de sua inclusão em políticas públicas se intensifica diante do avanço do Planejamento Espacial Marinho (PEM) e da recente Lei das Offshore (Lei nº 14.300/2022), que podem intensificar impactos socioambientais nos territórios pesqueiros.

Daí a importância de uma reflexão, nos âmbitos jurídico e socioambiental, sobre a necessidade de o Estado brasileiro, especialmente a Marinha e o Ministério do Meio Ambiente, garantirem consulta prévia, livre e informada às comunidades de maretórios, com ênfase na incorporação das cartografias sociais e das autodeclarações de seus espaços tradicionais como instrumentos legítimos de reconhecimento territorial e de participação democrática.

Amazônia Azul: conceito e importância estratégica

A expressão “Amazônia Azul” foi cunhada pela Marinha do Brasil como forma de reforçar a relevância dos espaços marítimos nacionais. Tal como a Amazônia Verde, esse território é caracterizado pela riqueza em biodiversidade, recursos naturais e diversidade sociocultural, o que o torna alvo de pressões econômicas e disputas por uso. Apesar de sua aplicação política e institucional, o termo ainda não possui definição legal consolidada, embora tenha sido reconhecido na Lei nº 13.187/2015, que institui o Dia Nacional da Amazônia Azul.

A comparação com a Amazônia Verde revela similaridades evidentes: em ambos os casos, as comunidades tradicionais ocupam o território há gerações, promovendo práticas sustentáveis, preservando saberes e resistindo a modelos de exploração predatória. No entanto, enquanto as populações da floresta já conquistaram reconhecimento legal mais robusto (com destaque para as Terras Indígenas e os territórios quilombolas), as comunidades costeiras e marinhas seguem invisibilizadas no ordenamento territorial brasileiro.

O único instrumento legal que, de alguma forma, tem visibilizado geograficamente os usos e ocupações das comunidades pesqueiras no país é o Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS), instituído pela Lei nº 9.636/98 e regulamentado pela Portaria n° 89, de 15 de abril de 2010, da Secretaria do Patrimônio da União (SPU). Entretanto, trata-se de um instrumento limitado, dada a precária estrutura física e humana da SPU para ordenar toda a costa litorânea nacional.

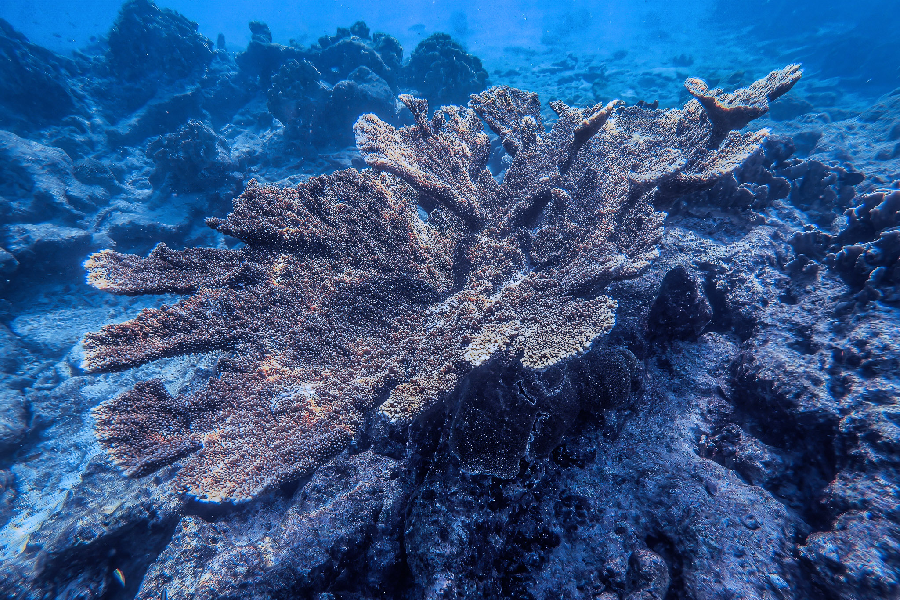

Ecosistemas marino. Foto: Marcos Colón/Amazônia Latitude.

Maretórios: territórios tradicionais costeiro-marinhos

Os maretórios são os espaços de vida e cultura das populações tradicionais que mantêm relação simbiótica com o mar, estuários, manguezais e ilhas. Trata-se de um conceito político e epistêmico, construído pelas próprias comunidades pesqueiras e por movimentos sociais como o Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP) e a Articulação Nacional das Pescadoras (ANP). Ele amplia a noção tradicional de território para abarcar os saberes, práticas, trajetórias e espiritualidades associadas ao mar.

O conceito de maretório emerge de um giro epistemológico protagonizado por mulheres extrativistas durante uma oficina realizada em 2008 na Reserva Extrativista de São João da Ponta, no Pará, quando uma anciã questionou: “mas é território ou marés?”. A provocação gerou a reflexão sobre a inadequação do termo “território” para expressar os vínculos simbólicos, produtivos e existenciais dessas comunidades com os ambientes costeiros e marinhos. A partir desse momento, o termo “maretório” — junção de “maré” e “território” — passou a ser mobilizado por lideranças das Reservas Extrativistas Costeiras e Marinhas como uma categoria política e epistêmica.

O termo expressa a relação fluida, cíclica e ancestral que os povos tradicionais extrativistas costeiros e marinhos mantêm com os ecossistemas de marés, reconhecendo sua identidade territorial baseada não apenas na ocupação física, mas nos saberes, práticas e espiritualidades associados ao ritmo das águas. Incorporado progressivamente às pautas da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas (Confrem), passou a compor as reivindicações por políticas públicas sensíveis às especificidades desses grupos, bem como a desafiar a academia a acolher e elaborar sua conceituação de forma respeitosa e situada.

Apesar de sua relevância socioambiental, os maretórios ainda não são reconhecidos como categoria jurídica própria, embora propostas legislativas nesse sentido existam, como o Projeto de Lei nº 131/2020, que visa criar a figura dos Territórios Tradicionais Pesqueiros. Em paralelo, diversos processos de cartografia social têm sido desenvolvidos pelas comunidades, documentando seus territórios de uso, seus calendários ecológicos e suas ameaças.

Marcelo Reis, morador do município pesqueiro de São João de Pirabas, no Pará, personifica essa relação ancestral com o mar. Seguindo a tradição familiar há 18 anos, ele descreve a pesca não apenas como uma atividade econômica, mas como parte intrínseca de sua identidade: “É muito bom, porque é uma coisa que eu aprendi. Vem de geração, meu pai também foi pescador. E hoje em dia pesco ainda, não sei muito até onde vai. Pra mim significa muito”.

Manguezal. Foto: Marcos Colón/Amazônia Latitude.

Essa conexão profunda com o ambiente se traduz em um conhecimento prático e uma rotina ditada pela natureza, elementos essenciais da definição de maretório. Marcelo detalha essa interdependência: “A gente tem uma rotina, um calendário próprio. É muito útil, né? Os manguezais, por exemplo, porque tem o pessoal que tira o caranguejo. Se não tiver manguezais, não tem caranguejo. Tem gente que vive disso, do turu, do mexilhão. E se a gente não tiver controle de onde pescar ou mesmo quando, acaba tendo prejuízo. É um conhecimento nosso, que a gente aprendeu na labuta.” Essa vivência ressalta como a ausência de reconhecimento desses saberes e espaços prejudica não apenas a subsistência, mas a própria identidade e práticas de manejo sustentável.

A Plataforma Territórios Vivos, desenvolvida pelo Ministério Público Federal (MPF) em parceria com a Agência de Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável (GIZ), é uma ferramenta digital e colaborativa voltada ao fortalecimento dos direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais no Brasil, incluindo comunidades pesqueiras detentoras de maretórios. A plataforma permite a realização de cartografias sociais participativas, possibilitando com que as próprias comunidades registrem, de forma autônoma, suas territorialidades, seus modos de vida e as ameaças que enfrentam. A iniciativa reconhece o valor dos saberes tradicionais e propõe a produção de conhecimento territorial a partir das próprias epistemologias desses povos, promovendo justiça socioambiental e subsidiando políticas públicas de reconhecimento, proteção e consulta.

Através do mapeamento colaborativo, a Territórios Vivos atua como instrumento de fortalecimento da identidade coletiva, de documentação de direitos territoriais e de subsídio às atuações do MPF e de outras instituições públicas em defesa de direitos fundamentais. No caso das comunidades pesqueiras tradicionais, cujos territórios marinhos e costeiros frequentemente não são reconhecidos formalmente, a plataforma representa uma via concreta de visibilização dos maretórios, podendo servir de base para ações civis públicas, incidência junto ao poder público, licenciamento ambiental e processos de consulta prévia, conforme determina a Convenção 169 da OIT.

Pescador na praia do Maçarico em Salinópolis onde foram relatados avistamentos de várias tartarugas. Foto: Oswaldo Forte/ Amazônia Latitude

O Planejamento Espacial Marinho e os riscos da invisibilidade

O Brasil assumiu, no âmbito da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidadas (ONU), o compromisso de implementar um Planejamento Espacial Marinho (PEM) que concilie os múltiplos usos do mar, incluindo pesca, turismo, conservação ambiental, defesa, transporte marítimo e, mais recentemente, a expansão da energia eólica offshore. Esse instrumento de ordenamento territorial marinho, em tese, deve promover a sustentabilidade ecológica, a eficiência econômica e a inclusão social, com base nos princípios da gestão integrada e participativa dos oceanos.

Entretanto, o processo de construção do PEM brasileiro tem sido alvo de críticas por não garantir a participação efetiva das comunidades tradicionais que habitam os maretórios. A ausência dessas comunidades nos espaços deliberativos do Planejamento representa uma violação do direito à consulta prévia, livre e informada, assegurado pelo art. 231 da Constituição Federal e pela Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada pelo Brasil em 2002.

Esse cenário de exclusão é vivenciado diretamente pelas comunidades. Marcelo, ao abordar a participação dos pescadores nas discussões políticas, reitera a desconexão entre as esferas de decisão e a realidade local: “Nós pescadores, nessa parte que se envolve política, a gente praticamente é tipo excluído.” Essa percepção corrobora as críticas de que o PEM tem falhado em garantir a participação efetiva e respeitar o direito à consulta prévia.

Além disso, há uma desconsideração sistemática das cartografias sociais produzidas pelas próprias comunidades como documentos legítimos para subsidiar o planejamento territorial. Esses mapeamentos participativos não apenas revelam os usos tradicionais e os vínculos afetivo-culturais com os territórios, como também indicam zonas de conflito, ameaças socioambientais e prioridades de preservação. Ignorá-los equivale a invisibilizar não apenas territórios, mas modos de vida, práticas sustentáveis e formas comunitárias de governança do mar.

O risco, portanto, é que o Planejamento Espacial Marinho seja capturado por interesses empresariais e técnicos, promovendo uma ocupação industrial dos mares, pautada por megaprojetos de infraestrutura e energia, em detrimento das formas de vida e de reprodução social das comunidades pesqueiras. A não inclusão dos maretórios nesse processo compromete não só a efetividade ambiental do planejamento, como também aprofunda desigualdades históricas, reforçando padrões coloniais de gestão do território.

Para que o PEM brasileiro se alinhe aos compromissos constitucionais e internacionais de justiça socioambiental, é urgente que incorpore mecanismos de participação qualificada, reconheça as cartografias sociais como instrumentos válidos de planejamento, e promova a interculturalidade na formulação das políticas públicas do mar. Sem isso, a chamada Amazônia Azul continuará sendo tratada como fronteira econômica, e não como território de direitos.

A Nova Lei das Offshore e a intensificação dos impactos

A promulgação da Lei nº 14.300/2022, que institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída no Brasil, incluindo a regulamentação da geração de energia eólica offshore, sinaliza uma nova fronteira para o setor energético nacional. Alinhada à busca por fontes renováveis e à mitigação das mudanças climáticas, essa expansão representa, em teoria, um avanço para a chamada transição energética justa. No entanto, os benefícios esperados precisam ser confrontados com os impactos territoriais, ambientais e sociais que esses empreendimentos podem causar, especialmente sobre os maretórios ocupados por comunidades tradicionais pesqueiras.

A instalação de parques eólicos no mar exige grandes áreas de exclusão, que frequentemente coincidem com regiões de intensa atividade pesqueira artesanal e uso tradicional do espaço marinho. Essa sobreposição pode gerar restrições de acesso aos territórios de pesca, interrupção de rotas tradicionais, alterações nos ecossistemas costeiros e, em alguns casos, deslocamentos forçados ou perda de meios de subsistência. Assim, ainda que sustentada pelo discurso da sustentabilidade, a energia eólica offshore pode intensificar conflitos territoriais e ambientais, especialmente quando implementada sem consulta prévia, livre e informada às populações afetadas — conforme exigem o art. 231 da Constituição Federal e a Convenção nº 169 da OIT.

Parques eólicos offshore podem restringir a pesca artesanal e ameaçar a subsistência das comunidades tradicionais. Foto: Maristela Crispim/Eco Nordeste.

A ausência de salvaguardas legais e institucionais específicas para comunidades tradicionais nos trâmites de licenciamento ambiental e de planejamento da localização dos projetos expõe um grave déficit de justiça ambiental. Na prática, o atual modelo de expansão energética corre o risco de reproduzir lógicas coloniais de apropriação dos bens comuns, agora deslocadas do território terrestre para o mar, invisibilizando os modos de vida das populações que historicamente sustentam a pesca artesanal e a conservação dos ecossistemas marinhos.

Portanto, para que a transição energética seja, de fato, justa, ela deve ser também democrática, participativa e interseccional, reconhecendo a centralidade dos povos do mar na governança dos territórios que ocupam há gerações. Isso implica não apenas a inclusão ativa das comunidades de maretórios nos processos decisórios, mas também a criação de normas específicas de proteção territorial, socioeconômica e cultural, que assegurem o respeito à sua autodeterminação. Sem esses mecanismos, a transição para fontes limpas de energia poderá reproduzir as mesmas estruturas de exclusão que historicamente marcaram os projetos de “desenvolvimento” no Brasil.

A urgência da inclusão e do reconhecimento jurídico

A Amazônia Azul não pode ser tratada apenas como um espaço geopolítico e econômico. Tal como a Amazônia Verde, ela abriga formas de vida, territórios culturais e direitos coletivos. A invisibilidade jurídica dos maretórios compromete não só a proteção dessas comunidades, mas também a sustentabilidade das políticas ambientais e de ordenamento do espaço marinho.

A defesa da Amazônia Azul como território de direitos impõe ao Estado brasileiro o dever de reconhecer e proteger os maretórios como espaços legítimos de existência, resistência e produção de saberes das comunidades tradicionais pesqueiras. Tais comunidades não apenas habitam, mas constroem e cuidam do mar, em práticas sustentáveis ancestrais que vêm sendo sistematicamente ignoradas pelas políticas públicas e pelos instrumentos normativos de ordenamento marítimo. A invisibilidade jurídica e política dos maretórios se revela, hoje, como um dos grandes desafios à efetivação da justiça socioambiental no país.

É fundamental que o Planejamento Espacial Marinho brasileiro incorpore as cartografias sociais dos territórios pesqueiros e reconheça os maretórios como base para a construção de políticas justas. A Marinha do Brasil e o Ministério do Meio Ambiente devem atuar de forma articulada com os movimentos sociais, instituições acadêmicas e órgãos de controle para garantir transparência, equidade e participação.

O avanço do Planejamento Espacial Marinho (PEM) e da energia eólica offshore requer um redirecionamento urgente das estratégias institucionais de governança do mar. A exclusão das comunidades tradicionais dos processos decisórios, o desrespeito ao direito à consulta prévia, livre e informada, e a desconsideração das cartografias sociais como instrumentos válidos de reconhecimento territorial revelam um cenário de reprodução de desigualdades históricas sob novas roupagens. A transição energética e a gestão dos espaços marinhos não podem repetir os vícios do “desenvolvimento” autoritário e excludente.

Portanto, incluir os maretórios nas políticas públicas marítimas, por meio do reconhecimento jurídico, da efetiva participação das comunidades e da valorização de suas epistemologias não é apenas uma demanda legítima dessas populações, mas um imperativo constitucional, ético e ambiental. Sem essa inclusão, o Brasil compromete não apenas seus compromissos internacionais de sustentabilidade e direitos humanos, mas também a própria viabilidade de uma soberania marítima que se queira democrática, plural e enraizada nos territórios que a compõem.

A consolidação de uma política de soberania marítima verdadeiramente democrática depende da reconstrução do pacto federativo com os povos do mar, os verdadeiros guardiões da Amazônia Azul.

Este texto foi originalmente publicado na Folha de S. Paulo.

Luís de Camões Lima Boaventura, procurador da República, especialista em Direito Público pela ESMPU e mestre em Direito pela Universidade de Brasília, atua e pesquisa temas de justiça socioambiental.

Lívia Nascimento Tinôco, Procuradora Regional da República, é representante do MPF junto ao CNPCT e especialista em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília, além de ser especialista em Inteligência Estratégica pela Escola Superior de Guerra.

Marcos Colón é professor de Mídia e Comunidades Indígenas do Southwest Borderlands Initiative na Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication da Arizona State University. Publicou The Amazon in Times of War (2024) e organizou Utopias Amazônicas (2025).

Revisão e edição: Juliana Carvalho

Montagem da página e acabamento: Alice Palmeira

Direção: Marcos Colón