Covid-19 mostra que medicina concentrada em grandes hospitais deve ser superada

Cuidados na ponta e valorização de culturas locais precisam ganhar protagonismo em sistemas de saúde

[RESUMO] Autores argumentam que avanços tecnológicos na medicina foram acompanhados por perda progressiva de humanidade no atendimento de saúde. O paradigma da culturalidade, que defende práticas como descentralização de serviços médicos e preservação de saberes locais, é uma revolução necessária em tempos de pandemia de coronavírus.

A medicina moderna promove em suas bases a concentração e dominação de poderes institucionais e sociais. Apresenta-se na esfera publica e privada como uma prática profundamente marcada pelas desigualdades e diferenças socioeconômicas, em sintonia com a lógica de valorização do capitalismo predatório. Torna-se um conhecimento hegemônico legitimado no sistema científico; efetiva-se como institucionalidade presente em todas as necessidades individuais, grupais e classistas; representa-se sob a força religiosa de opinião e da tomada de decisão entre a vida e a morte. Acumula bens simbólicos, reinventa a reprodução da vida natural, intervém na regulação de hábitos e costumes.

Como infiltra-se em todas as instâncias de organização da sociedade, a medicina está presente em todos os momentos da vida de indivíduos e grupos. Presença que se manifesta até em sua ausência ou em seu exercício precário — um dos efeitos perversos do modelo dominante.

Equipe médica realiza triagem de pacientes que podem estar infectados pelo coronavírus. Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress.

Nos últimos anos, temos alcançado um fabuloso progresso científico e tecnológico nos serviços de saúde, porém, contraditoriamente, falamos em uma crescente necessidade de humanização nas atividades médicas. O progresso tecnológico das últimas décadas tem colocado máquinas, dinheiro e gestores entre os profissionais e seus pacientes. Tornou-se cada vez mais visível a perda de humanidade nos serviços de saúde. Por outro lado, metade dos médicos do planeta sofre de burnout. Manter e preservar o aspecto humano, tanto para pacientes quanto para profissionais de saúde, tornou-se busca incessante e obrigação ética de todo profissional e instituição. Perdemos mais tempo olhando a tela do computador do que ouvindo e olhando para o ser humano que está na nossa frente.

No nível do desenvolvimento do conhecimento é possível dizer que um paradigma emergente credencia-se para responder a inúmeras questões do conhecimento científico, da forma de institucionalização da prática médica, da relação médico paciente, do diálogo da medicina com outras formas legitimas de intervenção na relação saúde doença e sociedade.

Esta movimentação de ideias questiona “as consequências da modernidade” (Giddens, 1991) sobre a medicina e ao fazê-lo apresenta-se como interlocutora da sociedade, identifica a falência da organização, a desestabilização dos compromissos originários, o desenraizamento social da atenção médica. Reclama mais atenção ao Outro, às condições de vida, às soluções do cotidiano. Proclama maior atenção às dimensões da existência de indivíduos, grupos e comunidades. Recusa um modelo único do pensamento, da assistência e do sentido da medicina contemporânea. Contém proximidades e intuições com abordagens pós-modernas, pós-coloniais, ou descoloniais que fogem às determinações e imposições do totalitarismo institucional da medicina moderna e expõe suas causas e consequências sobre as espécies vivas.

Trata-se do paradigma da culturalidade, ou seja, a prática e a organização dos serviços de saúde baseados não mais em grandes cidades e hospitais, mas na comunidade e na cultura às quais pertencem pessoas de uma determinada população. A dimensão cultural de cada ser humano passa a ser tão importante quanto a sua anatomia. Algo a ser cuidado, protegido e entendido. Descentralização de ações, resolução máxima fora dos muros hospitalares, com aparelhamento tecnológico e capacitação de recursos em comunidades e pequenas cidades, tendo em vista uma atitude proativa para respeitar e preservar culturas, indivíduos e meio ambiente.

O caiapó Kwykyti, 63, é examinado por voluntários da associação Expedicionários da Saúde, que está prestando atendimento à população indígena de São Félix do Xingu, no sul do Pará. Foto: Ricardo Moraes/Reuters.

A culturalidade não separa o conhecimento da cultura e do ambiente natural, ao contrário os integra em uma experiência ecológica de interação. O paradigma que emerge da medicina da culturalidade questiona a desorganização que o modelo dominante da tecnoestrutura provoca nos sistemas não hegemônicos de prática médica. Ela desestrutura os fundamentos que sustentam essa medicina cara e concentradora.

Como enfaticamente alerta Boaventura de Sousa Santos: os saberes locais reinventam a inteligência ao incorporar valores das culturas e da experiência vivida. Reposicionando a prática médica no local, na comunidade, na proximidade, a culturalidade direciona a ação médica para o micro, para a individualidade e para a especificidade. Essa singularidade do cotidiano aproxima o médico da vida comum e do modo de organização das pessoas em sua socialidade.

O modelo de assistência em que está baseada a maioria dos sistemas de saúde e a própria medicina moderna é responsável pelo surgimento de um número enorme de patologias. Hoje, todo e qualquer desequilíbrio entre cultura e meio ambiente pode causar doença. A necessidade de se praticar uma medicina e montar nossos sistemas de saúde baseados em cultura, comunidade e variáveis sociais e epidemiológicas torna-se cada vez mais essencial. Porém, nos dias atuais, estamos aparelhando hospitais e não a comunidade. Formamos especialistas que transplantam corações, mas carecemos daqueles que vejam a cultura e meio ambiente como tratamento e proteção da saúde.

Hoje em dia um aparelho celular pode virar uma máquina de ultrassom. Temos monitores e ventiladores cada vez menores e eficientes. Campos cirúrgicos leves e descartáveis. Aparelhos pequenos capazes de fazer exames com apenas uma gota de sangue. O envio de dados por sinal de internet. Drogas altamente eficientes para procedimentos anestésicos. Além de uma quantidade crescente de tecnologias leves da saúde que deve estar a serviço das comunidades, das vilas e dos povos da floresta. É um desperdício manter todas essas conquistas apenas em grandes centros e cidades.

Profissional da área médica com equipamentos de proteção e paciente de Covid-19 em UTI no hospital Oglio Po,

em Cremona, na Itália. Foto: Flavio Lo Scalzo/ Reuters.

A ideia de resolver o máximo dos problemas de saúde nos bairros e vilas não é nova. Logo após a revolução Cubana, iniciou-se um movimento no mundo pensando em serviços de saúde organizados próximos aos locais de moradia. Com a reunião e Declaração de Alma-Ata, no Cazaquistão, em setembro de 1978, ficou consolidado que 80% dos problemas de saúde poderiam e deveriam ser resolvidos na ponta, fora dos hospitais.

Porém, o modelo não sofreu as modificações necessárias com o tempo. Não se ajustou à situação climática do mundo. Não incorporou as novas tecnologias que foram surgindo nos últimos anos. Essa mesma tecnologia foi sendo cada vez mais valorizada e sedimentada na cidade. A demanda de pacientes para os grandes centros aumentou e consequentemente reduzimos a capacidade de resolver os problemas na ponta. É preciso atualizar o modelo referendado em Alma-Ata, reajustando metas e conceitos de acordo com o atual cenário tecnológico, científico e ambiental.

Toda essa tecnologia leve avançada nos permitem resolver vários problemas na ponta — e quanto mais resolvemos os problemas na ponta mais ajudamos a manter o vínculo indivíduo/terra e indivíduo/comunidade. Cirurgias de média e até alta complexidade podem ser feitas fora de grandes hospitais. O controle de doenças crônicas e exames de sangue e mesmo de imagem também são relativamente fáceis.

Estamos aprendendo a duras penas que a Covid-19 seria muito melhor combatida se tivéssemos pequenos centros de saúde e mesmo pequenos hospitais de referência para cuidar dos casos menos graves e acolher o período de convalescência de outros. Centralizamos as ações nos grandes hospitais e todos eles entram em colapso. Assim como o sistema como um todo. Vemos que grandes hospitais se tornam grandes problemas. Pacientes internados sem a covid-19 passaram a ser infectados pelos vírus e os profissionais de saúde, ambulância, motoristas toda uma cadeia existente para transferência de pacientes para grandes centros foi atingida e assim virou fonte de mais e mais contágio.

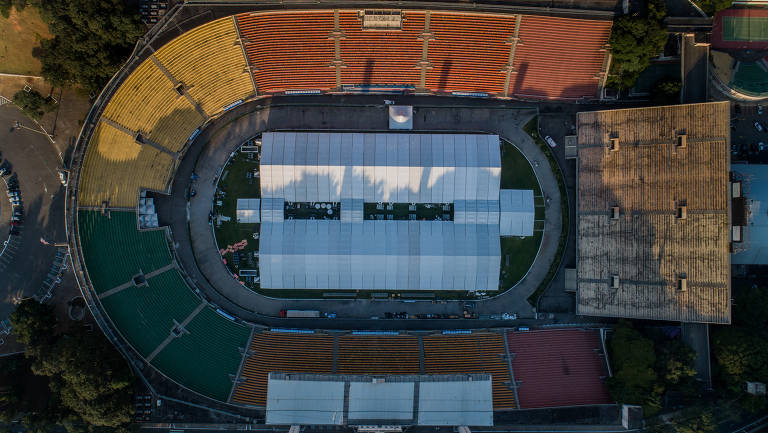

O estádio do Pacaembu abrigará um hospital de campanha, que será administrado pelo Albert Einstein,

parceiro da prefeitura no projeto. Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress.

O simples fato de alguém entrar em um hospital já o torna doente; a cama é diferente, o nível de ruído é elevado, a comida é diferente do habitual. Pessoas estranhas compartilham o espaço de cura e sofrimento. A corrida para grandes centros hospitalizou o nascimento e a morte. Desliga-se o botão da cultura, dos laços e costumes bem antes da morte física de cada indivíduo.

A medicina moderna é altamente eficiente na sedução de que “somos imortais” e que tratamentos mirabolantes não têm grandes efeitos colaterais. A morte é uma falha técnica a ser vencida a qualquer custo. Ao mudar drasticamente a cosmologia da morte e do nascimento criou-se uma demanda insustentável. A frustação é certa ao constatar que todos morreremos. E nesse momento o que não se pode permitir é que culturas morram junto com pessoas. Ou mesmo antes delas.

O diálogo da medicina moderna com as diferentes culturalidades pressupõe um conhecimento epidemiológico, sanitário e também o respeito e a preservação da cultura local. Esse respeito não é uma postura passiva dos agentes da saúde e das instituições. Não é deixar um pajé fazer um ritual antes de um procedimento médico. Mas fazer de tudo para que a prática do pajé aconteça. Uma delas é a próprio aparelhamento tecnológico das comunidades e a não imposição do modelo biomédico vigente.

A culturalidade é uma revolução necessária, mais ainda em ambientes como o da Amazônia, nos subsistemas de saúde indígena. Durante nossa história as práticas médicas salvam muitas vidas, porém exterminam culturas. É importante compreender que culturas não interessam somente à antropologia e à sociologia.

A medicina e os sistemas de saúde compõem uma das atividades humanas mais poderosas. Nossas ações precisam estar em equilíbrio com o biológico, o psicológico e com a natureza e cultura de nossos pacientes e nossas comunidades. Caso contrário, continuaremos a colaborar com um processo de esterilização de nossas vidas e de tudo mais que nos cerca.

Este texto foi originalmente publicado no jornal Folha de São Paulo.

Erik Jennings é coordenador da residência médica em neurocirurgia do Hospital Regional do Baixo Amazonas (Universidade do Estado do Pará), em Santarém, médico da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena) e autor de “Paradô: Histórias de um Neurocirurgião do Interior da Amazônia” e “Olhando o Rio”.

Marcos Colón é doutor em estudos culturais pela Universidade de Wisconsin-Madison, professor do Departamento de Línguas Modernas e Linguística da Universidade Estadual da Florida e diretor do documentário “Beyond Fordlândia”.

Imagem em destaque – ilustração do conceito de culturalidade feita por Sandro Schutt, editor de conteúdo da Amazônia Latitude.