A luta pelos direitos indígenas nos EUA: O caso de Leonard Peltier

Blanchette revisita a vida de Leonard Peltier e a luta pelos direitos indígenas nos EUA durante as décadas de 1950 a 1970

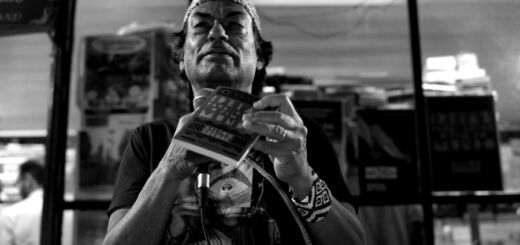

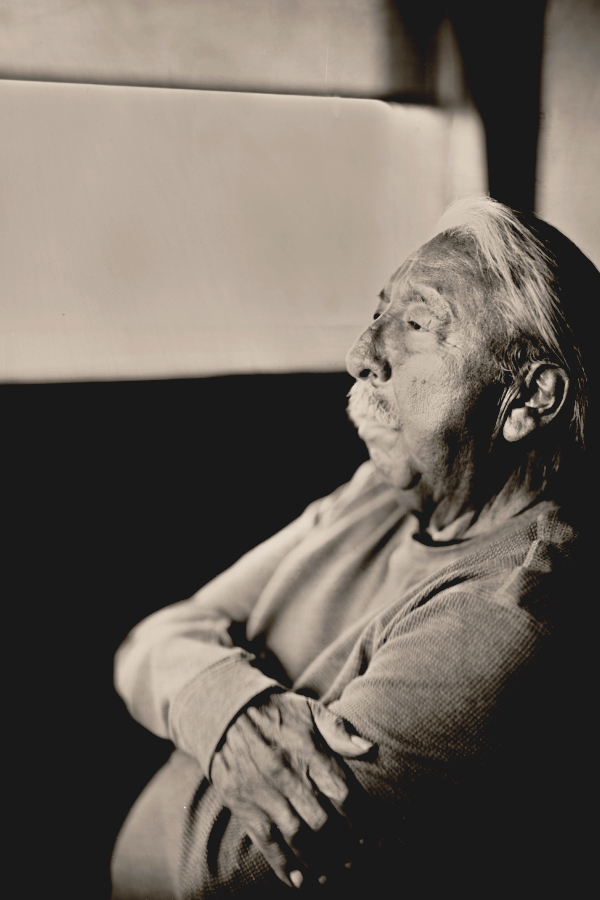

Leonard Peltier, o preso político mais famoso dos Estados Unidos. Fotos: Shane_Balkowitsch/Wikimedia Commons; Karpov.

Em um de seus atos finais como Presidente dos Estados Unidos, no dia 20 de janeiro de 2025, Joseph Biden comutou a sentença de Leonard Peltier (Turtle Mountain Chippewa — Mikinaakwajiw-ininiwag). Conforme detalhei em minha coluna de julho de 2024 (Leonard Peltier: O preso político mais famoso do qual você nunca ouviu falar), Peltier é, provavelmente, o preso político mais famoso dos EUA, tendo passado o último meio século na prisão por supostamente ter assassinado dois agentes do FBI em 1975, durante um tiroteio na Reserva Indígena Lakota de Pine Ridge, em Dakota do Sul.

Para compreender a prisão de Peltier, é crucial entender o seu contexto histórico e político, especialmente as “Novas Guerras Indígenas” do final da década de 1960 e 70. De forma geral, uma nova onda de militância indígena na América do Norte foi impulsionada por decisões do governo federal americano na década anterior, que se assemelham, em muitos aspectos, à situação dos povos indígenas brasileiros hoje em dia. A principal dessas decisões foi a inauguração da “Política de Terminação”.

O Plano de Terminação Menominee sendo submetido ao Secretário do Interior em 30 de abril de 1961. Foto: Associated Press/Mille Lacs Indian Museum via Instagram.

Essa foi uma iniciativa do governo norte-americano para “acabar com esse negócio de índio” por meio da declaração unilateral da eliminação do reconhecimento federal para as tribos indígenas. Os Menominee (omǣqnomenēwak), de meu estado natal, Wisconsin, foram o primeiro povo visado por esse novo programa. No contexto brasileiro, seria como se o Governo Federal declarasse os Tikuna como “não indígenas”, sem nenhum direito a serviços ou apoio do poder público e retirando a proteção legal de suas terras. Em seu lugar, seria criada uma “corporação indígena” que poderia vender ou alugar as terras como quisessem. É desnecessário dizer que qualquer reivindicação legal sobre terras ilegalmente tomadas do controle indígena seria proibida para as tribos terminadas.

A terminação dos Menominee serviu como um despertar para a América Indígena, que corretamente percebeu a nova política como uma ameaça de genocídio. A partir do final da década de 1950, a reação contra a terminação cresceu. Leonard Peltier cresceu no meio dessa efervescência. Em uma entrevista recente para o The New Yorker, Peltier relembrou essa época como o início de sua militância. Em 1956, de volta à reserva Turtle Mountain, depois de ter sido confinado em um internato indígena “para aprender a civilização dos brancos”, o jovem Leonard, então com 12 anos, descobriu que toda a sua família estava se mobilizando. Seu depoimento ao New Yorker merece uma citação extensa:

Voltei a Turtle Mountain para morar com meu pai e minha madrasta, e eles estavam todos se organizando. Ouvi algumas das reuniões que eles tiveram, e eles estavam falando sobre a terminação — que seríamos a próxima reserva a ser extinta, porque ouvimos o que estava acontecendo com os Menominees. Eles disseram ao meu pai e à geração dele que eles tinham que se inscrever para a realocação e que estávamos sendo terminados em Turtle Mountain, porque era uma reserva muito pequena.

Mas meu pai e a geração dele se levantaram e disseram a eles: ‘Não, vocês nem nos pagaram pelas terras que já tomaram’. Eles tomaram nossas terras da fronteira com Minnesota até a Montana — eles chamaram isso do ‘Tratado dos Dez Centavos’. Disseram que nossa terra valia apenas dez centavos por hectare. Era cheia de minerais e foi provavelmente um dos maiores roubos da história dos povos indígenas.

O protesto contra a terminação foi uma das minhas primeiras manifestações. Eu tinha cerca de treze anos. Eles tomaram o Prédio do B.I.A. [Burô de Assuntos Indígenas]. No porão ficava uma cadeia. Eles tomaram a cadeia e a ocuparam o dia todo. Celia Dakota, a irmã da minha madrasta, era quem falava mais e ela estava muito brava. O superintendente era o Sr. Rice. Eu estava lá atrás, ouvindo tudo, e o telefone tocou, e ele atendeu. Quando desligou, disse: “Preciso ir agora, vocês precisam sair. É minha esposa, e ela disse que meu jantar está esfriando”. A Sra. Celia ficou furiosa. Ela disse: “Seu filho da puta, meus filhos estão em casa morrendo de fome. Você está preocupado com a sua maldita refeição esfriar?!” Ela começou a gritar para enforcá-lo — literalmente, não estou exagerando. Ela disse: “Alguém pegue uma corda”. Ninguém tinha corda, graças a Deus.

Mas ele disse: “Vou dar um telefonema, deixe-me ligar para Bismarck”. [Bismarck era onde ficava [o escritório regional] do B.I.A. E ele ligou para Bismarck. “Essas pessoas vão me matar, cara”, falou. “Elas estão loucas, estão com raiva, estão morrendo de fome aqui.” Disseram: “Diga a eles que estaremos lá amanhã de manhã.” Na manhã seguinte, dois deles vieram de Bismarck. Deram a todos um vale de cinquenta dólares e disseram que impediram o fim da terminação da Turtle Mountain. Foi aí que comecei a me tornar um ativista de verdade. Mas não nos chamávamos de ativistas. Nos chamávamos de guerreiros do povo. (The New Yorker, June 26, 2025)

Após esse episódio, Leonard Peltier intensificou sua militância, particularmente nas lutas contra a terminação e em favor dos direitos dos tratados na costa oeste dos EUA e Canadá. Nesse contexto, ele também se deparou com as consequências de outra política indigenista ligada à terminação: a remoção forçada. No trecho mencionado, Leonard referiu-se a essa política, cujas origens remontam aos campos de concentração que os Estados Unidos montaram para os cidadãos nipo-americanos na Segunda Guerra. Em 19 de fevereiro de 1942, dois meses após o ataque de surpresa do Império do Japão contra os Estados Unidos, o presidente Franklin Delano Roosevelt assinou a Ordem Executiva nº 9066.

Leonard Peltier sendo ilegalmente extraditado do Canadá em 1976 para responder aos assassinatos de dois agentes do FBI nos EUA. Fonte: NBC News, 2024

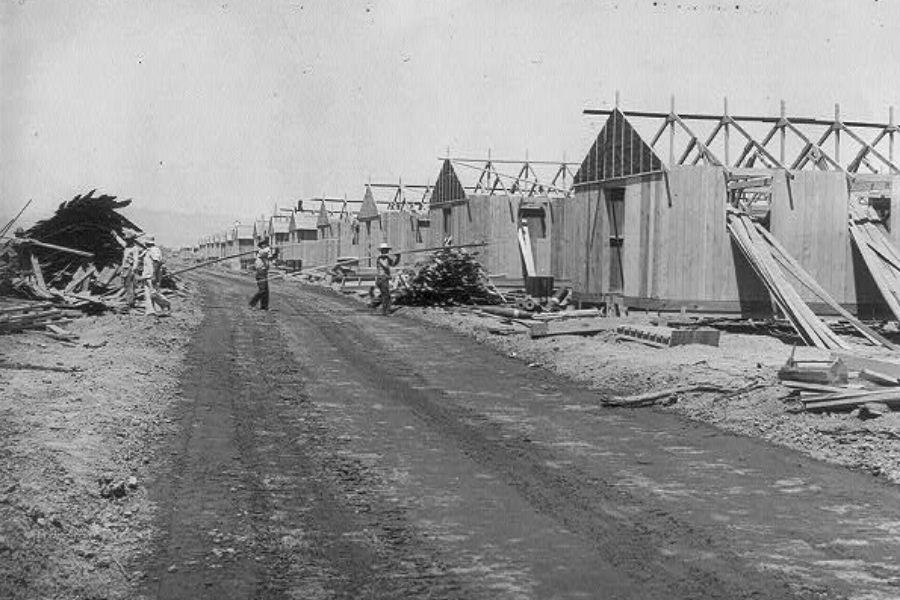

A Ordem autorizou a criação da Autoridade de Relocação de Guerra (WRA), encarregada da realocação forçada de 125.000 nipo-americanos — dois terços deles cidadãos dos EUA — da costa Oeste para “centros de reassentamento” (campos de concentração, ironicamente localizados nas reservas indígenas do interior do país). Lá, atrás de arame farpado e constantemente vigiados por soldados armados com metralhadoras, esses cidadãos eram internados, esperando um destino incerto.

Em 1943, o Comissário do Programa de Relocação de Guerra, Dillon S. Myer, começou a esvaziar gradualmente os acampamentos, pelo menos dos internados que tinham cidadania americana. Essenciais para esse processo eram os programas de dispersão e assimilação forçada. Aos nipo-americanos era permitido sair dos acampamentos, sob a condição de que nunca mais voltariam à costa oeste (onde, antes da guerra, existiam numerosas e vibrantes comunidades nipo-americanas) e não se reuniriam em grupos de mais de uma família. É desnecessário dizer que qualquer organização política ou cultural não seria permitida aos ex-detentos.

Dessa maneira, Myer conseguiu a assimilação forçada e a efetiva eliminação de todo um grupo étnico “problemático”. Embora, diferentemente do governo nazista de Adolf Hitler, a WRA não exterminasse seus detentos, apenas os libertava sob condições que garantiam que a reprodução étnica do grupo seria efetivamente destruída.

Politicamente fortalecido por seu sucesso na “resolução do problema japonês”, Myer foi nomeado Comissário do Bureau de Assuntos Indígenas (BIA) em 1950. Sob sua tutela, o BIA acelerou o programa de terminação e também implementou uma versão ampliada, indígena, do programa de realocação e dispersão aplicado aos nipo-americanos.

Sob os termos da realocação, famílias indígenas seriam retiradas das reservas e reassentadas em áreas urbanas, longe de outros indígenas, na tentativa de assimilá-los e, então, fazer essas populações desaparecerem como grupos étnicos coesos. Embora “voluntário”, como o depoimento de Peltier indica, no caso de pequenas reservas terminadas, seus residentes seriam deportados para os centros urbanos sem cerimônia — ou escolha.

Construção prédios para realocação de cidadãos nipo-americanas na Reserva Indígena do Rio Colorado. Foto: Biblioteca do Congresso/Domínio Público.

O programa de realocação indígena ainda é lembrado com muita amargura nas reservas dos EUA como mais uma tentativa de genocídio aplicada às populações indígenas. Todavia, ele teve alguns efeitos colaterais inesperados que contribuíram para o renascimento político indígena nas décadas de 1960 e 1970. O principal deles colocou uma geração de jovens indígenas em contato com outras tendências revolucionárias urbanas nos EUA (particularmente os movimentos negros e antiguerra), enquanto também aumentou o número de jovens indígenas com acesso à educação universitária. Menos positivamente, aumentou o número de jovens indígenas com familiaridade com os guetos urbanos e o sistema carcerário dos EUA.

Mas todos esses ambientes – a universidade, as ruas urbanas e as prisões – se revelariam importantes na formação do movimento Poder Vermelho e, em particular, do Movimento Indígena Americano (AIM), que aceitou Leonard Peltier como membro em 1972.

Em nossa coluna de julho de 2024, descrevemos a ascensão e queda do AIM e o papel que o FBI teve na criação de um estado de guerra na reserva Pine Ridge, em Dakota do Sul. É crucial entender duas coisas deste contexto que criou a situação em que Leonard se encontrou em um tiroteio com agentes federais em 1975:

- As duas décadas anteriores de política indigenista nos EUA foram marcadas por projetos e programas conscientemente criados para eliminar os povos indígenas da América do Norte como povos. Assim, só podem ser entendidos como um programa de genocídio, conscientemente dirigido pelo governo federal americano. De acordo com o advogado polonês Raphael Lemkin, que cunhou o termo em 1946 em resposta ao Holocausto, genocídio também inclui a desintegração das instituições políticas e sociais, da cultura, da língua, dos sentimentos nacionais, da religião e da existência económica dos grupos. Inquestionavelmente, a política indigenista estadunidense mirava nesse objetivo nas décadas de 1950-60. A definição de Peltier de que ele era um guerreiro, e não um ativista, não deve ser vista como mera retórica.

- A reação do FBI ao Poder Vermelho especificava a destruição do movimento através de meios paramilitares, muito antes do AIM se pegar em armas. Como discutimos na coluna do ano passado, o AIM foi chamado a Pine Ridge justamente para proteger os grupos mais tradicionais da reserva, que estavam sendo fisicamente eliminados pelas milícias controladas pelo então Presidente Tribal Richard “Dickie” Wilson – milícias que, aparentemente, eram equipadas e sustentadas por fundos federais.

Dessa maneira, é muito difícil entender as ações de Peltier — escolhido como “culpado” entre dezenas de pessoas que reagiam a uma tentativa de invasão armada a um acampamento do AIM — fora do contexto de guerra. Os agentes que Peltier foi acusado de matar não atuavam na época como força policial federal, mas sim como auxiliares em uma guerra civil Lakota, que já havia matado dezenas de membros do AIM e seus apoiadores tradicionais.

Leonard Peltier cumprindo pena. Foto: Shane_Balkowitsch/Wikimedia Commons.

No dia 20 de janeiro de 2025, o Presidente Biden, finalmente, atendeu à chamada do movimento indígena de quase meio século. Não perdoou Peltier, mas comutou sua sentença para prisão domiciliar. Hoje, dia 12 de setembro de 2025, Leonard Peltier está finalmente entre sua família e seu povo para comemorar seu primeiro aniversário fora da prisão em 50 anos. Com sua semiliberdade, uma reivindicação central do movimento indígena dos EUA foi atendida.

Agora, talvez, possamos finalmente reabrir várias das questões e mistérios das “Novas Guerras Indígenas” e os impactos que esses eventos têm na militância indígena atual. Nosso próximo texto tentará lidar com um dos mais sinistros episódios desse período: a tortura, estupro e morte da ativista Anna Mae Pictou Acquash, em 1975.

Aguardem.

Texto: Thaddeus Blanchette

Arte: Fabrício Vinhas

Revisão: Juliana Carvalho

Montagem da Página: Alice Palmeira

Direção: Marcos Colón

Thaddeus Blanchette

Thaddeus Blanchette