Amazônia Sociedade Anônima, um debate urgente

Amazônia Sociedade Anônima

Direção: Estêvão Ciavatta

Produção: Pindorama Filmes, Imazon, Canal Brasil e Coletivo Audiovisual Munduruku

Ano: 2019

À medida que a Amazônia se torna assunto permanente nas páginas e telas, é possível que exista um certo estranhamento com uma realidade atípica. Talvez isso explique o didatismo ser um recurso amplamente utilizado em documentários sobre a floresta. Com Amazônia Sociedade Anônima (2019), de Estêvão Ciavatta, não é diferente.

As imagens de abertura convidam o espectador a entrar na floresta, seja por uma viagem de barco, pela beleza da fauna local, pelas vistas aéreas da região ou pela exposição dos números do desmatamento, que deixam trilhas de árvores esquecidas pela história. Isso dá contexto ao espectador e lembra o formato de reportagens de impacto sobre problemas estruturais, temas do filme produzido a partir de matérias do diretor para a televisão.

O lugar do espectador é um lugar estratégico, ligado às relações de força em jogo na sociedade capitalista brasileira. Um lugar político, portanto.

Entre 2014 e 2019, o longa acompanha a mobilização inédita ao longo da BR-163, que liga Cuiabá (MT) a Santarém (PA), pela demarcação de terras na Terra Indígena Sawré Muybu e contra a especulação e o desmatamento. O impacto fica a cargo das cenas em que equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) fiscalizam fazendas e queimam um trator, enquanto pesquisadores explicam que o grande negócio vai além e é mais antigo do que a venda de madeira: é terra.

Como filme, porém, “Amazônia Sociedade Anônima” pode romper algumas barreiras do jornalismo, como a compressão de situações complexas em poucos minutos de tevê, além de reduzir distâncias entre o público e povos indígenas, e ser uma iniciativa para a educação das regiões de fora da floresta.

“Awaidib é a floresta geral. Floresta para nós é o lugar sagrado onde a mãe das caças mora, é onde os espíritos também também cospem, é na floresta que a gente pratica nosso método e pratica o jovem para que ele pegue sua alimentação”, diz o cacique Juarez Saw Munduruku.

Junto com as outras dádivas e ensinamentos do líder, um dos protagonistas na inédita mobilização com ribeirinhos para autodemarcar suas terras, o filme deixa pistas de outros possíveis para a floresta.

A cultura que nos formou como sociedade também nos fez confiar no sucesso do seu projeto civilizacional: consumo de quantidades absurdas de matéria e energia, ambicionando desenvolvimento eterno em um planeta finito.

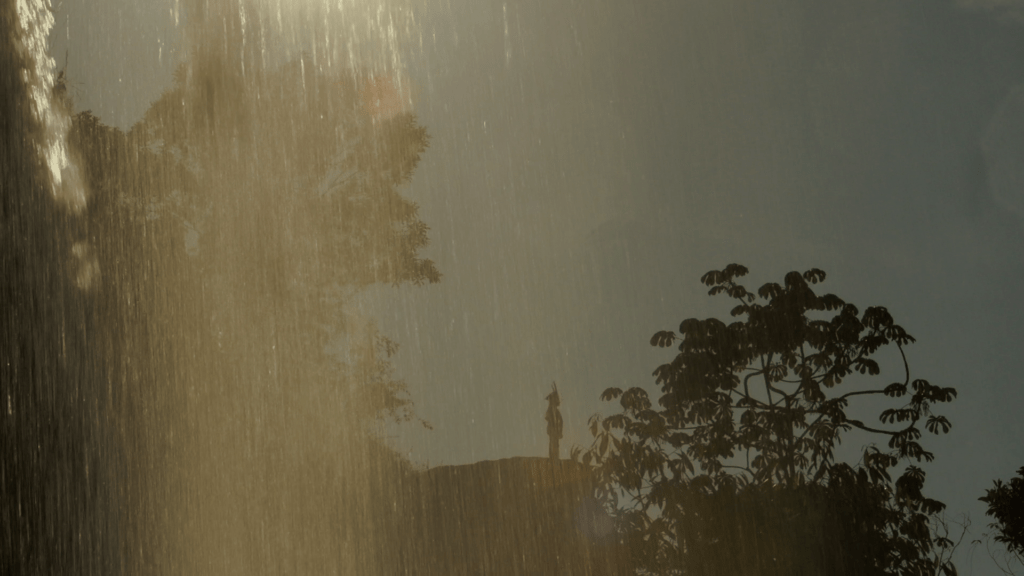

Indígena ao fundo por trás de cachoeira. Estêvão Ciavatta/Divulgação

Eduardo Viveiros de Castro, um dos entrevistados no documentário, lembra que estamos olhando os povos originários e sua vida da forma errada.

“Os índios têm mais é que botar a boca no mundo, nós temos mais é que ficar quietos, botar a viola no saco e prestar atenção no que eles estão dizendo”, afirma o antropólogo.

“Eles não são os donos do Brasil, índio não é dono de nada. Eles são os guardiões, as pessoas, eles coincidem com o Brasil. Eles são a Amazônia, eles eram a Mata Atlântica”.

A inserção do Brasil no mercado internacional não mudou muito nos últimos 500 anos: após nos desfazermos das nossas riquezas naturais, substituímos a vegetação original por monoculturas e pastagem, atropelando aqueles quem estivesse pelo caminho.

Com o país consolidando seu papel exportador de commodities, as terras ocupadas pelos povos tradicionais tornaram-se um entrave aos projetos econômicos. Dessa maneira, depreende-se que a total inoperância do governo federal diante da vulnerabilidade indígena na mais grave crise sanitária em um século pode não ser mera omissão, mas estratégia.

Diante dessa violenta investida, o documentário apresenta mais um exemplo de resistência. Para que pessoas de fora da Amazônia saibam o que está acontecendo e apoiem a luta dos povos originários, o diretor detalha episódios da história da organização dos Munduruku e ribeirinhos que vivem à beira do rio Tapajós, na altura de Novo Progresso (PA), para a demarcação do seu território e garantia do seu direito constitucional.

Produzido pela Pindorama Filmes, Imazon, Canal Brasil e Coletivo Audiovisual Munduruku, Amazônia Sociedade Anônima expõe a complexidade por trás do avanço da fronteira agrícola e como a luta dos povos da floresta é o que garante sobrevivência da Amazônia. O filme estreou para o público nesta sexta-feira (21), no Canal Brasil.

É importante destacar que o filme envolve lugares muito diferentes numa dinâmica que se reproduz nas políticas de ocupação da floresta. Decisões sobre a grilagem e compra das terras, executadas localmente, são frequentemente tomadas a muitos quilômetros, por interessados e negociadores que estão em São Paulo ou no Paraná.

Assim como muitas das decisões sobre as políticas econômicas são tomadas sem o devido conhecimento e o cuidado com a região e seus agentes humanos e não humanos.

A narrativa escapa a um maniqueísmo que dá pouco destaque às muitas desgraças amplificadas ainda no período próximo do ciclo de bonanças das commodities, como o impasse provocado pela presidenta da Fundação Nacional do Índio (Funai) durante o governo Dilma Rousseff.

Na cena da reunião com a Funai, a chefe do órgão explica que será feita uma hidrelétrica muito perto da Terra Indígena Sawré Muybu, e que a barragem vai afetar a comunidade. Então, simplesmente, ela não pode assinar o relatório que os Munduruku produziram para garantir a demarcação.

A ressalva evita, apesar das várias manchetes, o entendimento de que o problema do Estado brasileiro com a Amazônia é novo.

O filme enfrenta esse equívoco talvez por ter sido produzido antes do início da temporada de Jair Bolsonaro na presidência, que forçou a barra para baixo e agora tem os holofotes por incentivar todo tipo de crime na Amazônia — opinião reforçada pelo cacique Juarez.

Em uma cena, ao ver a gravação do dia da autodemarcação, dois anos depois, em 2019, ele diz que a situação piorou muito.

Além de ressaltar a importância dos próprios indígenas contarem a história (os Munduruku assumiram a liderança do processo, incluindo a documentação audiovisual), o longa demonstra como a linguagem cinematográfica contribui na defesa desses povos. Dá visibilidade às ameaças que sofrem aqueles que não sucumbem à exploração, lutando por seus direitos.

Área de floresta no território dos Munduruku queimada. Estêvão Ciavatta/Divulgação

A demarcação de terras é importante para que florestas continuem sendo florestas, efeito comprovado cientificamente. O processo da TI Sawré Muybu continua paralisada, o prazo administrativo terminou em novembro de 2016. Até o momento, o Ministério da Justiça não se pronunciou.

A divulgação do filme visa levantar fundos para aquisição de equipamento de monitoramento, controle e vigilância por satélite do território, além de denunciar todos os problemas relacionados à grilagem e ao roubo de terras públicas.

Há aspectos do filme que respondem a alguns problemas da nossa sociedade. Apesar de haver uma liderança, a comunidade se organiza de forma circular, com todos os indivíduos opinando, de forma igualitária, sobre as estratégias a serem tomadas acerca da proteção do seu território, como na cena em que observam o mapa da área autodemarcada.

Ciavatta acerta ao caracterizar a situação sem recorrer ao espetáculo, com os “outros lados” dos sindicatos de ruralistas e a abordagem do trabalho precário em áreas ilegais, único meio de subsistência para muitas pessoas. Indica que a questão é mais complexa do que queimar um trator ou condenar alguém por lavagem de dinheiro. É necessária uma resposta rápida e contundente.

Anterior à pandemia, a obra evidencia que a auto organização de povos tradicionais, que acontece agora para combater o vírus, já é uma saída utilizada em face do abandono do Estado.

O que se tem hoje na Amazônia são cerca de 60 milhões de hectares de floresta em áreas públicas sem uso definido pelo governo, isto é, não são área de proteção ambiental, parque nacional, reserva indígena, unidade de conservação, nem foram destinadas à reforma agrária.

Aliás, a opção do Brasil foi justamente não fazer esta reforma, jogando a população rural nas cidades e entregando o campo à agricultura mecanizada e concentrada. Por conta dessa indefinição, grandes trechos da Floresta Amazônica, como o da TI Sawré Muybu, estão sob grande risco de ocupação ilegal e desmatamento.

De forma didática

Os áudios da interceptação telefônica são muito elucidativos. Os negociadores de terra explicam como se faz grilagem, como fugir do Ibama, como buscar legalização, como esperar uma mudança legal — destaque para o perdão do desmatamento de 2008, e como usar os instrumentos legais, como o Cadastro Ambiental Rural, para fraudar laudos. Ou seja, crime organizado.

O filme revela o desenrolar de uma ideologia que mata de formas diferentes. Mata-se com projetos, algo que tem embalado muitos artigos e conceitos.

“Tem projeto que acaba com o rio, e dependemos do rio. Projeto que acaba com a floresta, e dependemos da floresta. Sem floresta é água não somos mais indígenas, acaba nossa nação”, diz um entrevistado.

Assim como aconteceu o bandeirante, um dos responsáveis pelo genocídio ameríndio, cuja figura foi construída como “empreendedor”, herói nacional, é preciso que o grileiro não reconheça qualquer vínculo entre ele e o indígena.

Deste modo, Ciavatta cumpre um importante papel ao humanizá-los, contribuindo para que se desenvolva empatia por aqueles que não conhecemos e estão sendo massacrados.

No entanto, também sofremos com aquilo que Darcy Ribeiro sintetizou na frase sobre a crise que é projeto. Isso também está resumido na opinião do representante do sindicato ruralista, quando compara a derrubada de árvores à extinção de dinossauros.

Vale frisar: lascados estamos os brancos, que ainda não atinamos para o fim do mundo, como diz Ailton Krenak. O pensador diz que o esse fim talvez seja uma breve interrupção de um estado de prazer extasiante, que a gente não quer perder e que foi buscado pelos nossos ancestrais.

A civilização ocidental transferiu isso para a mercadoria, objetos e coisas exteriores. O desastre do nosso tempo algumas pessoas chamam de Antropoceno. Outras, de desgoverno, perda de qualidade no cotidiano, nas relações. Talvez nós ocidentais sejamos os dinossauros. A ver.

Imagem em destaque: Pôr do sol no território dos Munduruku, no Pará. Estêvão Ciavatta/Divulgação