Trabalho escravo é projeto antigo do governo brasileiro, avalia padre antropólogo

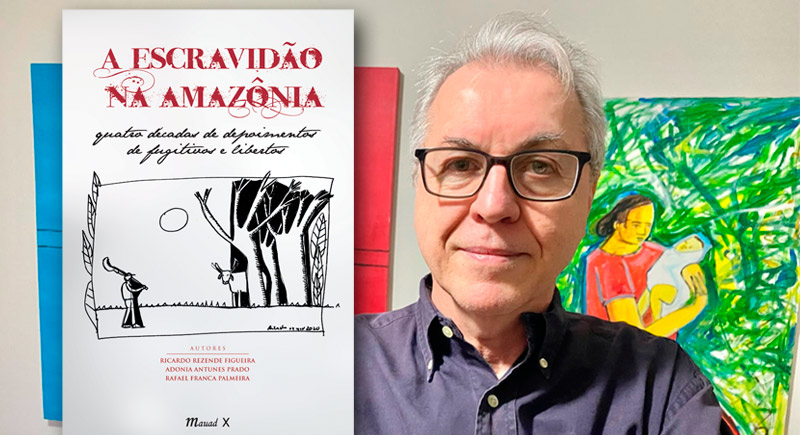

O novo livro do estudioso de trabalho escravo contemporâneo Ricardo Rezende Figueira, “Escravidão na Amazônia: quatro décadas de depoimentos de fugitivos e libertos” (Mauad, 2021), é tanto documento histórico quanto alerta para o futuro.

“Preservar a memória de tempos sombrios é um ato acadêmico e político. Revela feridas que talvez nunca sejam cicatrizadas, mas ‘lavar as feridas’ tornou-se um imperativo ético.” A frase é dos autores Rafael Franca Palmeira, Adonia Antunes Prado e Ricardo Rezende Figueira, que publicaram em setembro deste ano uma das obras mais completas sobre a experiência da escravidão na Amazônia brasileira.

Com relatos em primeira pessoa de ex-escravizados, descrições de violências psicológicas e físicas, casos de assassinatos relacionados ao conflito fundiário e à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Escravidão na Amazônia: quatro décadas de depoimentos de fugitivos e libertos (Mauad, 2021) é um estudo sobre os direitos humanos no Brasil (e suas violações).

Os quarenta anos dos depoimentos refletem as mudanças nas políticas públicas e no tratamento do tema da escravidão pela sociedade civil e pelo Estado. Se nas décadas de 1970 e 1980, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) era uma das raras instituições que denunciavam e lutavam contra o crime, a partir do meio da década de 1990 houve aumento de sensibilidade para o problema, com o reconhecimento inédito do problema pelo Governo Federal.

Ricardo Resende é um dos autores do livro “A Escravidão na Amazônia”

O padre e antropólogo Ricardo Rezende Figueira enfatiza, entretanto, que o livro não é apenas um documento histórico, já que o problema persiste. Por um lado, “os juízes no Brasil não condenam crimes de escravidão. Procuradores não denunciam. Auditores fiscais não reconhecem o crime”, explica. Por outro, “se o problema econômico básico não for resolvido, [os peões] voltam [para o trabalho escravo]. Não é que eles sejam masoquistas. A necessidade se impõe”.

Além disso, depois de passar mais de década trabalhando na CPT de Conceição do Araguaia, no Pará, e de tornar-se coordenador do Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ele analisa com segurança que a escravidão na Amazônia é peculiar por ter sido parte de um projeto do estado brasileiro para ocupar a região.

A partir do momento em que o governo militar tomou a decisão de ocupar a floresta sob o pretexto de ameaça à segurança nacional, “foi construída uma estrutura de ocupação, maquiada de ‘beneficiamento do território’, através de crime ambiental, violação dos direitos trabalhistas e crime previsto pelo Artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que é o trabalho análogo à escravidão”, afirma Figueira.

Só que o problema da escravidão está longe de ser inerente à Amazônia. Sequer é inerente ao Brasil. “Essa é a cultura do mundo. A liberdade que é novidade, é muito recente”, diz o pesquisador. Isso significa que a solução para a escravidão na Amazônia — assim como para outros problemas que se desenham na região e no mundo, da pandemia de coronavírus à crise climática —, não é local, nem nacional. É global. Figueira alerta: qualquer cenário de erradicação do trabalho escravo passa, necessariamente, pela coletividade.

Sua pesquisa sobre trabalho escravo no Brasil já soma mais de década, e você é hoje uma das referências no tema. Pode contar um pouco sobre sua história? Como se envolveu com essa linha de investigação?

Tem um Ricardo só, mas em etapas diferentes. Saí de Juiz de Fora, em Minas Gerais, para trabalhar na diocese de Conceição do Araguaia, no Pará, em 1977. Deixei uma área urbana, um centro cultural onde estudei Filosofia e Ciência das Religiões no campus enorme da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), para chegar a um município que ficava a 1000 km de Belém e 1000 km de Goiânia, os dois centros urbanos mais próximos, com as comunicações muito difíceis. As estradas não tinham asfalto, as casas não tinham eletricidade, não chegava televisão, só havia quatro cabines de telefone público e ainda não tinha a ponte que liga o atual Tocantins com o Pará. Foi uma mudança radical de vida.

Na época, todas as informações chegavam na região via rádio. A diocese tinha a Rádio Educativa, que competia com a Rádio Nacional da Amazônia, do governo. Éramos chamados constantemente de terroristas e comunistas pela emissora inimiga, resquícios da Guerrilha do Araguaia. Agentes pastorais foram muito perseguidos, todas as casas paroquiais foram invadidas pelo exército. Era um barril de pólvora.

Apesar de tantas transformações, quando cheguei lá, percebi dois fatos particulares que desconhecia profundamente: o conflito fundiário de luta pela terra e o trabalho escravo. Nunca, até então, tinha ouvido a expressão “trabalho escravo” fora de uma metáfora. Não se empregava essa expressão no Brasil. Mas as histórias de terror que comecei a ouvir revelaram-se muito mais que metáforas. Soube que um homem teria queimado vivo 60 pessoas na década de 1970 para não pagá-los. Em 1977, um fugitivo de uma fazenda na beira do Araguaia faleceu na casa de uma amiga minha, a lavadeira Ana Custódio, infectado por malária e sem documento nenhum. Em frente ao local onde eu morava com mais duas agentes pastorais, ficava a pensão do Joaquinzão, um gato [intermediário de força de trabalho que contrata trabalhadores no meio rural] que aliciava, hospedava, comercializava e batia em trabalhadores. Ao mesmo tempo, li o livro “A Luta Pela Terra”, do sociólogo Octavio Ianni. Por meio de uma pesquisa sobre o processo de ocupação da região, associou o modelo econômico amazônico ao trabalho escravo. Esse caldeirão me puxou para perto das questões sobre escravidão moderna.

Como você define esse trabalho escravo contemporâneo? Por que optou por não utilizar o conceito de “trabalho análogo à escravidão”?

Lá em 1970, Ianni costumava usar a expressão “trabalho semi-escravo”. A categoria principal que estudava era a peonagem, conceito usado no México, Bolívia, Paraguai e outros países da América Latina. Basicamente, é o trabalhador por dívida. Mas é possível perceber que o sociólogo não sabia bem que nome dar à modalidade. A imprensa às vezes falava escravo, às vezes semi-escravo, e os acadêmicos geralmente adotavam “semi-escravo”. Foram José de Souza Martins e Neide Esterci que começaram a usar a categoria “trabalho escravo”, com muita resistência da academia. Provavelmente, Martins encontrava respaldo no “Capital”, de Karl Marx. Segundo o pensador, a peonagem no México era uma escravidão disfarçada. Para ele, o trabalhador assalariado sempre trabalhava sobre coerção indireta: a fome, a miséria, a necessidade, comprar bens. Na escravidão, há a coerção direta: física, geográfica e moral. Quem deve, paga. A Comissão Pastoral da Terra, órgão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil onde trabalhei, já optava desde antes por dar nome aos bois.

O que distingue a escravidão na Amazônia da escravidão em outros lugares do Brasil e do mundo?

Em primeiro lugar, o número de pessoas escravizadas na Amazônia é muito alto. Contudo, não deve ser mais alto que o de ambientes mais urbanizados, devido à proporção da população. Por isso, a existência da Comissão Pastoral da Terra (CPT), que foi fundada em plena ditadura militar para proteger trabalhadores rurais, posseiros e peões, é um diferencial positivo. Esses dados são graças à instituição, que recebe e escuta trabalhadores, reune provas, denuncia crimes de escravidão e passa adiante os depoimentos para auditores fiscais e procuradores.

Só que a característica principal da escravidão na Amazônia é que foi um projeto financiado pelo governo brasileiro. Houve alguns momentos fortíssimos de investimento: primeiro, na virada do século XIX para o século XX, com a exploração da borracha vegetal, depois durante a Segunda Guerra Mundial, também com o látex, e o terceiro com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), instalada em 1966. O bispo chamado Dom Pedro Casaldáliga, espanhol radicado no Brasil e um dos fundadores da CPT, fez um ótimo trabalho em denunciar que os crimes não eram um acidente, mas um projeto de estado ligado ao modelo de ocupação e desenvolvimento. Amplificado pelas vozes de Dom Helder Câmara, Dom Pedro Evaristo Arns, Dom Pelé e Dom Antônio Fragoso, um episcopado brasileiro muito progressista, apesar da ditadura, sua análise da conjuntura repercutiu dentro e fora do Brasil. Especialmente em Conceição do Araguaia, cujos municípios de Conceição e de Santana receberam mais de 50% do dinheiro público que foi liberado para a Amazônia pelo governo federal.

Qual a relação desse modelo de trabalho com o modelo econômico predominante na região? Alguma relação com a ocupação da Amazônia?

O governo militar tomou a decisão de ocupar a Amazônia sob o pretexto de ameaça à segurança nacional. Era uma região muito grande, envolvida em uma discussão ambiental importante, em que era frequentemente chamada de “o pulmão do mundo”. Alegando que poderia haver uma tentativa de internacionalização da área, os militares justificaram que era necessário ocupar. O projeto consistia em deslocar populações desempregadas e famintas, para a Amazônia, onde havia muita terra. Especialmente do Nordeste, que passava por uma seca. Em um dos discursos de Emílio Garrastazu Médici, ele disse: “Nordeste, pouca terra para muita gente. Amazônia, muita terra para pouca gente”. Houve um convite nacional de deslocamento humano dos pobres desempregados para a Amazônia.

Ao mesmo tempo, o governo convocou o empresariado brasileiro e internacional para aplicar recursos na região. A área industrial foi para Manaus. Para o sul do Pará, foram diversos conglomerados para criar gado. O governo oferecia terra a um preço irrisório, subsidiava os gastos (quase 90% dos gastos na Amazônia vinha de capital público) e oferecia empréstimos com uma taxa de juros negativa. Entre as empresas que se deslocaram para a Amazônia estavam a Volkswagen, o Bradesco, o Banco Mercantil, e alguns empresários como Silvio Santos, Roberto Marinho e a Família Quagliato. Naquela época, o valor dos empréstimos era diretamente proporcional à capacidade de retirada da mata, a grande inimiga do desenvolvimento. A mata era o Inferno Verde, o perigo, o risco, a não-civilização. Além disso, era preciso acabar com a floresta, afinal, era por causa dela que a Amazônia era o pulmão do mundo.

Por fim, a ida das grandes empresas gerou um verdadeiro caos fundiário. Sobre as áreas já tituladas, foram emitidos novos títulos com sobreposição. Parecia que ninguém sabia que a Amazônia não é desabitada. Tinha uma população milenar, os indígenas, e centenária, os camponeses. O conflito fundiário se deu entre essa população antiga, que já vivia há séculos no Pará, e a que imigrou em grande quantidade, a convite do Governo Federal. Os empresários, por sua vez, montaram seus empreendimentos com dois tipos de funcionários: um grupo pequeno para atividades permanentes, como vaqueiros, plantadores, cozinheiras, gerentes, mas a maioria se destinava a trabalhos temporários, como derrubada da floresta, feitura de pasto, criação de aceiros. Esses eram aliciados por pistoleiros e empreiteiros. Assim, foi construída uma estrutura de ocupação, maquiada de “beneficiamento do território”, através de crime ambiental, violação dos direitos trabalhistas e crime previsto pelo Artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que é o trabalho análogo à escravidão.

Como a escravidão na Amazônia mudou ao longo dos anos descritos na obra?

Da perspectiva de quem denuncia, era muito difícil fazer algo repercutir. A imprensa não era apenas censurada pelo governo: também havia autocensura. As denúncias sobre conflitos fundiários só faziam efeito se morresse um fazendeiro ou policial. A morte de trabalhadores rurais não era tratada como notícia pelos jornais. Era como se o trabalhador pobre não tivesse humanidade, como se fosse um cachorro. Mas sabíamos que era preciso gerar pressão, porque era a única maneira de provocar mudanças legislativas. A primeira denúncia que gerou estardalhaço foi relativa à Volkswagen. Fiz uma fala em Brasília, onde estava acontecendo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que toda a imprensa cobria, porque era uma das principais fontes de informação durante a ditadura sobre índios, terras e presos políticos. No dia seguinte, silêncio geral da imprensa. O único jornal que deu o furo foi O Globo, em uma nota em uma página interna. Graças a essa notícia discreta, a imprensa internacional fez um estardalhaço. Foi a matéria do dia no mundo. Mesmo assim, nenhuma ação do estado brasileiro. Foi omisso.

Isso só foi mudar nos anos 1990, muito depois que terminou a ditadura. Naquela década, em primeiro lugar, houve a Eco-92 no Rio de Janeiro, o que virou as atenções para o país. Segundo, por causa do evento, o Banco Mundial, pressionado por organizações ambientais, decidiu não liberar empréstimos para o governo brasileiro se na solicitação houvesse algum dano ambiental. Ainda era contraditório, porque a sanção só levava em conta a derrubada de árvores, não de gente. Mas mesmo assim, com esses dois fatores a Sudam parou de financiar os projetos, fazendo com que parte deles se desfizesse das áreas de beneficiamento, como a Volks e o Bradesco. Em 1992, o então ministro das Relações Exteriores Celso Amorim reconheceu o problema da escravidão. Dois anos depois, o presidente Fernando Henrique Cardoso também reconheceu que há escravidão no Brasil. Para ele, o que distinguia a antiga e a nova escravidão é que o escravizado de hoje não sabe quem é seu senhor.

A partir deste momento em que discussões no Ministério Público Federal (MPF) avançam com propostas de mudanças legislativas, é criado o Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego. Finalmente, há fiscalizações e algum resultado positivo: libertação ou resgate de trabalhadores. Mas era ainda insuficiente. Nós somos eficientes, mas não somos eficazes. Quando fazemos uma ação em uma fazenda e voltamos 6 meses depois, encontramos o mesmo crime. A Fazenda do Grupo Jari, por exemplo, era maior que a Holanda, a Volks tinha 145 mil hectares, a do Bradesco tinha 300 mil hectares, a da Andrade-Gutiérrez tinha 400 mil hectares. A fiscalização do Grupo Móvel ainda é limitada: não tem acesso nem à metade de todos os trabalhadores de uma fazenda.

Alguns depoimentos do livro descrevem o fenômeno da reincidência, quando um trabalhador é resgatado mais de uma vez de condições precárias. Por que isso acontece?

Existem duas provas da não eficiência da fiscalização. Uma é a reincidência de fazendas que, vez após outra, recorrem ao trabalho escravo para seu funcionamento. Outra é a reincidência dos trabalhadores que retornam a condições de trabalho escravo. Mas por que o trabalhador volta? Uma vez, fui visitar Barras, no Piauí, e encontrei um trabalhador que tinha sido liberto poucos meses antes da Fazenda Brasil Verde, posteriormente condenada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele tinha 18 anos, era flamenguista. Enquanto conversávamos, descobri que ele ia voltar para a mesma fazenda. Perguntei por que, e ele respondeu apenas que não ia através do mesmo gato, seria com outro empreiteiro. Questionei se esse novo gato não podia enganá-lo também. Aí ele me olhou e disse: “Mas o que eu faço? Eu estou nu.”

O que é estar nu? Jovem, sem estudo nem trabalho, ainda tinha que provar para a família que um dia poderia ser o provedor. Nesta situação, como fica diante da mãe e do pai? De uma namorada? É preciso trabalhar. No caso dele, o trabalho era uma espécie de demonstração de mudança da infância para a vida adulta. Um rito de passagem. Perguntei em seguida o que ele queria fazer com o dinheiro, já que o pai dele ainda era o provedor da família. Ele me contou que queria comprar uma camisa e bancar uma cerveja para um grupo de amigos no bar. Evidentemente, não correria o risco de cair na mesma situação só por uma camisa nova. Estava na busca por se explicar socialmente.

Em outra ocasião, perguntei a um trabalhador que tinha ido para o Pará e foi escravizado por que ele havia ido para lá. Este homem casado, mais velho, respondeu: “Eu tinha um sonho de comprar uma cama de casal de madeira envernizada. Eu e minha mulher só dormimos em redes a vida inteira”. Ele se deslocou em função de um sonho, que só podia ser realizado se saísse de onde estava. Se esse problema econômico básico não for resolvido, eles voltam. Não é que eles sejam masoquistas. A necessidade se impõe. A esperança se impõe. É o mesmo que jogar na loteria. E se eu ganhar? Eles sabem que existe uma margem de risco, mas eles não possuem uma margem de escolha. Então correr o risco é preciso.

De que forma poderia ser resolvido esse problema? Como prevenir a reincidência?

A reincidência de fazendas poderia ser prevenida pela punição, mas os juízes no Brasil não condenam crimes de escravidão. Procuradores não denunciam. Auditores fiscais não reconhecem o crime. Tanto que o Artigo 149 do Código Penal foi mudado para substituir a conjunção aditiva “e” pela conjunção alternativa no texto, ampliando a definição do que é escravidão. Foi uma revolução no direito internacional. Atualmente, a legislação brasileira afirma que trabalho sob coerção é trabalho escravo, mas que não é preciso ter coerção para se configurar como trabalho escravo. Basta ter dignidade humana ofendida. Seja pelo trabalho exaustivo, seja pelo trabalho degradante.

Apesar disso, têm juízes que leem o texto e continuam dizendo que os casos não têm escravidão. Não é porque são mal formados e têm dificuldade de interpretação de texto. O problema está na esfera da empatia. Não é uma regra, mas o lugar social pode ajudar a definir antipatia ou empatia, a situar o discurso de quem fala. Geralmente de classe abastada, família de empresários ou altos funcionários públicos, com pais com curso superior completo, juízes ocupam o lugar social do patrão, não do empregado. Então é mais normal que tenham empatia pela classe social deles, que são os escravocratas. Inclusive, há muitos casos em que o empregador que está sendo acusado de crime de escravidão se enxerga como a vítima. Cito um caso em minha tese de doutorado de um fazendeiro que se defendeu dizendo que era ele, na verdade, o escravo de seus peões. Ele tinha a obrigação de civilizar, de cuidar, de alimentar aquelas pessoas. Era como se fossem animais, ou coisas. Essa relação de alteridade, ao invés de ser enriquecedora, se torna desqualificadora.

Enquanto isso, diminuir a reincidência de trabalhadores que voltam para fazendas abusivas passa por melhorar o grau de escolaridade e profissionalização, além do Estado garantir melhores legislações anti-escravidão e exigir o cumprimento da legislação existente. Contudo, ressalto que não é um problema de falta de especialização dos peões. Os cortadores de cana, por exemplo, são super atletas. Nenhum professor universitário com dois pós-doutorados jamais vai conseguir derrubar as toneladas de cana, como esses trabalhadores. O que acontece é que não há rigor nas fiscalizações e o estado não está cumprindo seu papel. Aí o trabalhador altamente especializado, que só tem uma alternativa, fica suscetível à escravidão. A ausência de trabalho que é um problemão. Lembrando do livro “Gente Descartável”, de Zygmunt Bauman, essa questão existe no contexto de uma sociedade em que tudo é descartável, inclusive as pessoas. O sociólogo diz que, graças à revolução produtiva da técnica, há uma geração que não tem trabalho, nem terá, independentemente do estudo. Estamos em uma crise, em que há um aumento substantivo da escravidão e das pessoas que não têm e nem terão trabalho.

Especialmente no período de 2003 a 2010, você descreve como entidades da sociedade civil e Estado implementaram diversas medidas para o enfrentamento da problemática do trabalho escravo. Mas e agora, como estamos neste quesito? O que vem sendo desenhado de 2010 até hoje?

Houve algum avanço no governo de Dilma Rousseff, mas um grande retrocesso no governo de Michel Temer. O Ministro do Trabalho no governo Temer, por exemplo, fez uma portaria que foi contra o Artigo 149. Ignorou a tal da conjunção alternativa, considerando o texto como se contasse com conjunções aditivas. Depois disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou a portaria. Desde então, uma das primeiras atitudes do governo de Jair Bolsonaro foi extinguir o Ministério do Trabalho. Ele submeteu os auditores fiscais ao Ministério da Economia, o que é bem sintomático. Significa que o trabalho se submete à economia, não que a economia está à disposição dos trabalhadores. Mesmo agora, que o Ministério do Trabalho renasceu, ele não está vivo. Serve só para acomodar aliados políticos para alimentar seu projeto de reeleição. Não precisa oferecer empregos.

No livro, você menciona alguns atores cruciais no combate à escravidão contemporânea, como a mídia, o estado e também a comunidade internacional (já que muitas fazendas estão ligadas ao investimento estrangeiro). O que está faltando para que, avançando no século XXI, o trabalho escravo seja erradicado?

A situação pode ser dramática ou não. No século XVIII, os trabalhadores decidiram quebrar máquinas. Mas não acho que a técnica é o problema, é que ela está sendo mal utilizada. Nós temos condições de oferecer serviços mais baratos, porque produzimos muito mais. Mas não oferecemos trabalho para todo mundo, pagamos mal e exigimos muito. Em princípio, a máquina deveria servir para diminuir o trabalho físico da humanidade, para ter mais tempo para a poesia, futebol, música, arte e lazer. Só que estamos aumentando cada vez mais o horário de trabalho e desempregando cada vez mais gente. Qual a solução disso? Talvez seja um salário mundial. Uma espécie de Bolsa Família Mundo. Mas isso não resolve totalmente o problema. Precisamos continuar pensando.

Erradicar o trabalho escravo requer mudanças estruturais, as quais não vejo nenhuma movimentação para ocorrer. Internacionalmente, temos cada vez mais pobres e miseráveis no mundo. Mexer nessas relações desiguais de trabalho e de economia, sem ter outro modelo, é muito difícil. É um enxuga-gelo. O que o Bauman adverte sobre a população descartável é que ela pode querer ser escrava. Como os judeus que, libertos de um processo extremamente violento no Egito, em que o Faraó mandou envenenar as águas, destruir suas colheitas, matar seus primogênitos, se encontram no meio do deserto, com fome e sede, sonhando em voltar para onde estavam. O processo de libertação não é simples.

Para começar, não é uma solução nacional: ela só se dará internacionalmente. O Brasil não tem o problema da escravidão só por causa de uma cultura escravocrata interna, mas porque essa é a cultura do mundo. A liberdade que é novidade, é muito recente. Pegando o Brasil como exemplo, há escravidão ilegal desde antes da abolição em 1888. Thomas Davatz, um suíço emigrado para o Brasil que escreveu importantes relatos sobre o contexto da colonização germânica aqui, como “Memórias de um Colono Suíço no Brasil”, denuncia escravidão em São Paulo em 1852. Era ilegal, porque escravizaram imigrantes pelo colonato, mas a escravidão só podia ser dos africanos. Tinha regras. Então, qual é a noção de liberdade? Temos uma humanidade construída em cima da escravidão. A história humana é de homens explorando outros homens. Estamos agora com uma ideia nova que diz que todas as pessoas têm uma dignidade que tem que ser protegida, que é inegociável. Acabamos de descobrir que a escravidão é um mal absoluto. O que vamos fazer com isso?

Leia a resenha do livro aqui