O romance-enguia e o fluxo narrativo de “Um rio sem fim”

O romance de Verenilde Pereira, reemerge mais de duas décadas após seu lançamento como uma das obras mais potentes da literatura amazônica contemporânea

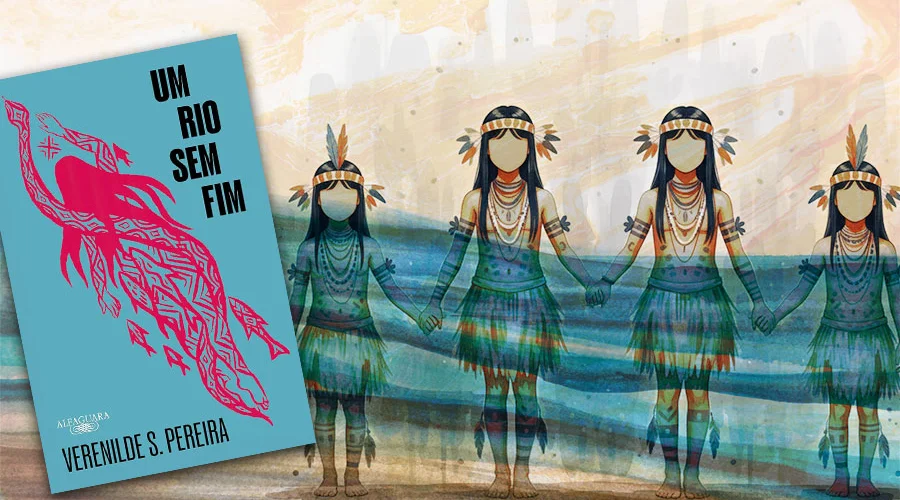

“Um rio sem fim” narra as histórias de quatro Marias, meninas indígenas em um rio de violência e resistência.

Arte: Fabrício Vinhas/Amazônia Latitude.

Ler literatura deveria ser sempre uma experiência maior, no sentido apontado por Clarice Lispector (1999), algo comparável ao que Franz Kafka (1958) descreveu como “um machado que quebra o mar de gelo dentro de nós”. O romance Um rio sem fim, de Verenilde Pereira, publicado em 1998, proporcionou-me exatamente essa experiência, e continua a fazê-lo a cada releitura. É uma vivência intensa, que consigo descrever apenas até certo ponto, pois permanece, em parte significativa, inexplicável em sua completude.

O reencontro com a obra e seu impacto narrativo

Em meados de 2021, quando essa obra permanecia praticamente desconhecida e esquecida havia 23 anos, fui apresentado a ela por Allison Leão, professor e pesquisador amazônico da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Ele havia adquirido o livro em um sebo e vinha o relendo e estudando. Convencido de sua relevância, Allison me persuadiu da urgência da leitura.

Logo nas primeiras páginas, fui impactado por uma dicção singular, marcada por vozes múltiplas com contornos históricos e, ao mesmo tempo, por uma voz única que transita entre o jornalístico e o mítico. A narrativa acompanha a trajetória de quatro meninas indígenas (uma delas de origem indefinida, considerada cabocla), arrancadas de suas comunidades no Alto Rio Negro e colocadas sob tutela de uma missão religiosa na fictícia cidade de São Joaquim das Cachoeiras (clara alusão à região de São Gabriel da Cachoeira). Posteriormente, elas são enviadas para trabalhar nas casas de membros da elite econômica em Manaus.

Para Roney, a fictícia cidade de São Joaquim das Cachoeiras faz clara alusão à região de São Gabriel da Cachoeira. Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira.

A violência colonial e a rexistência das personagens

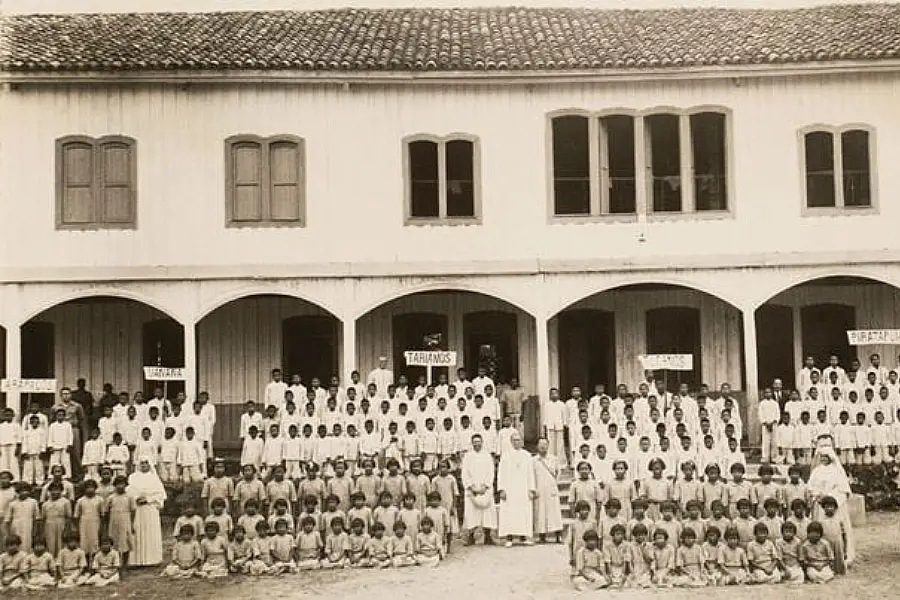

As histórias narradas por si só demonstram a colossal importância do romance. A congregação missionária cristã salesiana, na década de 1980, comandada pelo bispo italiano Dom Matias Lana, retira as meninas indígenas de seus povos e as submete ao processo de “civilização” pela catequização, através de diversas violências coloniais, aniquilando as múltiplas dimensões de suas ancestralidades, desde a cosmologia e o modo de existir até a prática da língua materna.

Tudo isso era um preparo inicial para enviá-las a Manaus como “mercadorias e objetos exóticos” para trabalharem em condições análogas à escravidão nas casas de famílias tradicionais da elite econômica amazonense. As histórias são contadas na perspectiva das quatro meninas indígenas, todas catequizadas com o nome cristão de “Maria” – um processo violento de homogeneização das subjetividades: Maria Assunção, Rosa Maria, Maria Índia e Maria Rita. O fluxo principal do rio sem fim parte dos pontos de vista de Maria Assunção e Rosa Maria que, como afluentes, encontram-se entrelaçados na narrativa.

Maria Assunção e Rosa Maria expressam forças e fugas contracoloniais distintas em um cenário de violações, subjugações e controle de seus corpos pelos “civilizados”. Em ambas, a “rexistência” (para usar um termo de Eduardo Viveiros de Castro, 2017) enraíza-se nos vestígios da ancestralidade originária como caminho para o devir existencial.

Maria Assunção e Rosa Maria: a força da narrativa

Maria Assunção, “uma cabocla que vivera ali (na missão)” (p. 19), de origem incerta, sugerindo uma mestiçagem entre o caboclo e o indígena, é retratada como alguém que vivia “contando histórias primevas” (p. 19). É uma personagem voluntariosa e libertária, marcada por afetos ativos que promovem pequenas insubordinações cotidianas na missão. Essas atitudes provocam medo em Dom Matias, revelando a vulnerabilidade da estrutura colonial. Em Manaus, ela consegue escapar do casarão e das violências impostas por dona Leonor.

A abertura ao novo também a caracteriza, como na cena em que, após conviver com um estrangeiro, demonstra curiosidade em conhecer “as vacas holandesas” (p. 41). No entanto, é sua capacidade de narrar histórias primevas e inventadas – utilizando a língua portuguesa dos “civilizados” – que se revela como sua principal arma de resistência ancestral.

Rosa Maria, descrita como “outra neta para a avó do mundo” (p. 88), em referência à demiurga Dessana Yebá Buró, criadora do universo, é uma indígena mais introspectiva, que carrega um silêncio ancestral. Sua fala apresenta uma fratura sintática no uso da língua dos brancos, e seus gestos, marcas de uma revolta latente. Saudosa das enguias, ela vive entre o silêncio e ações pontuais, numa espécie de dança existencial enlouquecida, resultado do embate entre o desígnio ancestral e a brutalidade da civilização ocidental. Rosa realiza um movimento de “uma enguia… como uma enguia”, que “brinca com a própria sombra” (p. 138). Contudo, com o tempo, essa dança e o peso das violências coloniais conduzem Rosa Maria à loucura, à situação de rua e à mendicância.

Personagens ambivalentes: a lógica da contradição

Uma das grandes marcas de Um rio sem fim é a construção de seus personagens a partir das contradições que brotam das entranhas da vida.

Dom Matias Lana, o primeiro homem branco a comandar a “civilização” das meninas indígenas ainda na infância, é uma figura ambivalente. Carregado de frustrações e nostalgia de sua infância na Itália, ele enxerga em cada indígena traços, afetos e vínculos familiares (reais ou idealizados) que gostaria de ter experimentado. Embora lidere a missão com rigor, sendo responsável por batismos, punições e pela criação dos pecados, o bispo revela suas fragilidades diante de gestos que desafiam sua autoridade, como os de Maria Assunção. Incapaz de lidar com esses enfrentamentos silenciosos, ele a envia para Manaus, mas o fantasma da jovem o assombra, enquanto nutre uma espécie de “amor” paternal, uma afeição moldada pelo imaginário ocidental e colonial do salvacionismo cristão.

A ação evangelizadora se estendia pelos diferentes povos da região do Rio Negro. Missões Salesianas do Amazonas. Prelazia do Rio Negro (1937-50). Foto: Reprodução/Arquivo Nacional.

Dona Leonor, proprietária do casarão e a segunda mulher branca a dar continuidade ao processo em Manaus, também é profundamente contraditória. Exigia perfeição e punia fisicamente as meninas, mas “sabia bater muito bem, mesmo chorando”, revelando uma estranha relação entre poder e remorso. Por vezes, depois das punições, ensinava orações caseiras contra homens violentos ou rituais de proteção, além de unguentos de mastruz, copaíba ou andiroba para aliviar os machucados, e até a esconder folhas de urtiga ou arruda no corpo, como forma de minar as forças de quem desejasse lhes fazer mal (p. 106-107). Apesar dos gestos ambivalentes de cuidado, ela perpetuava o ciclo de controle e domesticação, encaminhando as meninas para outras casas.

Outros personagens secundários funcionam como afluentes que enriquecem o vasto rio de histórias. A indígena mais velha, Laura Dimas, “salpicada de séculos” (p. 16), resiste a ser a índia civilizada, fiel e pecadora esperada. Sua resistência se manifesta em sussurros carregados de eco ancestral. Com poucas palavras, ela expressa “o suficiente para que se pudesse pensar que escrever histórias que passadas às margens do rio Negro seria sempre como explosões de rápidos, suspensos e inesgotáveis suspiros” (pág. 15).

O velho pajé Tomás, que anunciou Rosa Maria como a nova “neta da avó do mundo”, resistiu até o fim ao batismo e morreu na aldeia, vítima de uma epidemia de gripe – um exemplo brutal da violência colonial biológica. O indígena Lauriano Navarro, o “ressuscitado e vigoroso pajé” (p. 11), liderou o emblemático incêndio dos livros dos missionários que retratavam indígenas de forma estereotipada, queimando as mentiras escritas pelos brancos e declarando que não queria mais que se dissesse dele algo que nunca foi, nem o que não queria ser (p. 10).

Lauriano tinha o dom de caçar e estabelecer outra relação com a natureza. Um episódio emblemático de caça ao lado de sua cadela preta e esquelética sugere a presença do curupira como uma agência dos indígenas na relação com os seres não humanos. A cadela para, abruptamente, fareja inquieta e late desconfiada, afastando-se do dono. Ele não compreende o motivo do comportamento do animal, que se mostra retraído e traído, pelos “segredos quebrados”. Ainda assim, “murmurou alguma coisa e seguiu adiante, com seu cabelo arruivado, traço distintivo seu, a caminhar imitando, na garganta, o barulho das águas caindo” (págs. 44-45).

A força sui generis do fluxo narrativo

Para além da relevância histórica e antropológica do enredo, a maior força de Um rio sem fim (ainda não plenamente reconhecida) reside em seu modo sui generis de narrar. É nesse gesto que se manifesta uma prática literária única, com uma agência singular da narradora principal e das demais personagens, cuja configuração não encontra precedentes na literatura brasileira. Os afluentes dessas histórias seguem um fluxo narrativo que, à semelhança do título de um dos capítulos do livro (“Cor que não tem nem nome ainda”), escapa a nomeações conhecidas. Sua dicção e temporalidade são, ao mesmo tempo, estranhas (como afirmou Lilian Schwarcz) e profundamente familiares, sobretudo para nós, amazônidas.

Esse fluxo se estrutura a partir de uma temporalidade descontínua e polifonia marcante. O texto se desdobra em curvas, desvios e deslocamentos – nos tempos e nas vozes – tecendo um amálgama entre o modo narrativo histórico e os vestígios orais das ancestralidades, entre o fato e a ficção. Essa fusão provoca um estranhamento deliberado, desestabilizando o leitor e o deslocando dos pontos de vista e das expectativas narrativas convencionais.

A narradora principal é uma personagem envolta em uma ambiguidade produtiva e instigante. Como testemunha das histórias, ela transita entre distâncias e aproximações, entre a primeira e a terceira pessoa e entre o discurso direto e indireto livre. Há pistas, especialmente no início e no desfecho, de que poderia ser uma jornalista ou pesquisadora.

No começo, ela afirma: “Eu, que anotei o horário em que o moço de camisa xadrez azul se aproximou de dona Laura Dimas e começou a segui-la, que anotei o ano de construção da igreja e o número de livros que haviam sido queimados para que, de uma fogueira incombatível, sobrasse apenas uma fumaça rasteira que se extinguia, achei que as nuvens eram molduras de rasgos luminosos de céu” (pág. 18).. E reforça, no final: “Eu, a narradora que anoto tudo…” (p. 162). Já no final, ela reforça sua função de observadora: “Eu, a narradora que anoto tudo, eu que para narrar cotidianas histórias me deparei com homens em suas circunstâncias mais insólitas, trágicas e líricas, me surpreendo como os rápidos instantes em que vi Maria Assunção se transformaram em saliências inesquecíveis em meus apontamentos” (pág. 162).

Contudo, outras passagens lançam dúvidas sobre essa identidade, sugerindo que ela pode ser uma das meninas. Um exemplo ocorre quando Dom Matias Lana parece reconhecê-la: “Ele (…) tentava lembrar-se exatamente onde me conhecera, embora aquela fosse a primeira vez que nos encontrávamos. Esboçou então um sorriso: Tem certeza de que nunca passou por aqui, escondida, como algumas embarcações?” (pág. 12).

Essa ambiguidade se intensifica no último capítulo, “Sair de mim a tempo de ainda me ver morrendo”, quando a narradora declara: “a mim já não importa o que poderão fazer com esta história, tanto faz que façam com ela o que os meus, liderados por Laurino Navarro, bravamente fizeram aquela noite, quando transformaram em labaredas os livros dos missionários” (p. 163). O pronome possessivo destacado incorpora a narradora intimamente à coletividade dos indígenas da missão.

Em outros momentos, há uma sugestão sutil de que ela pode ser a própria Maria Assunção, que, no desfecho, retorna à missão no Alto Rio Negro, remetendo à abertura do romance, quando a narradora questiona se o bispo ainda lembra da existência de Maria de Assunção. Assim, parece que a narradora, de fato, “precisa da velocidade primitiva capaz de sair de mim [si] a tempo de ainda me [se] ver morrendo” ou narrando. No entanto, os meandros da narrativa nos impedem de chegar a uma conclusão, fazendo-nos navegar na ambiguidade, o que a torna ainda mais fascinante.

O certo é que, seja quem for, essa narradora se descola de si mesma para se tornar outra – um rio formado por seus afluentes, as demais vozes, principalmente as de Maria Assunção e Rosa Maria. Essas vozes, nas curvas do rio narrativo principal, deságuam formando um fluxo sinuoso, uma história dentro de outra, tal qual a plasticidade das águas de um afluente que são e não são ao mesmo tempo outro afluente, mas sempre parte do mesmo rio. Essa estrutura remete ao eco ancestral da narrativa mítica, , em que um narrador conta uma história a partir de uma testemunha, que por sua vez ouviu a narração de outra pessoa, transmitindo-a a todo o povoado e, ao mesmo tempo, a ninguém, pela necessidade mágica do ato de narrar. A narração simultânea e sinuosa, com suas flutuações de sensibilidades e das ruínas das ontocosmologias indígenas do Alto Rio Negro, funciona como uma costura narratológica, mergulhando-nos na perspectiva do devir das personagens, como águas de um rio sem fim.

A primeira edição de Um rio sem fim (1998, Thesaurus Editora) e a reedição, pela Alfaguara (2025). O fluxo narrativo de Verenilde Pereira continua atemporal.

A nova edição e a trajetória da autora

A nova edição de Um rio sem fim, publicada em julho de 2025 pela editora Alfaguara, traz mudanças significativas em relação à primeira, lançada em 1998 pela Thesaurus Editora. As principais alterações estão na estrutura da narrativa, agora dividida em capítulos com títulos (ausentes na versão original), e na sinalização mais clara das diferentes vozes, por meio de aspas, recurso antes limitado. O resultado é uma leitura mais fluida, permitindo pausas respiratórias e reflexivas, além de favorecer uma compreensão mais pausada das histórias. Isso pode ampliar o alcance da obra.

Por outro lado, há a possibilidade de que, ainda que sutilmente, se tenha perdido parte do impacto estético e afetivo da versão original, com seu fluxo contínuo, desprovido de divisões explícitas e marcações claras de vozes, que carregava em si a força de um “fluxo narrativo que não tem nem nome ainda”, mas que o título da obra sugere como um rio sem fim. Ainda assim, a nova edição preserva e, de forma distinta, reinventa as curvas deste rio narrativo.

É fundamental destacar a trajetória da escritora Verenilde Pereira, manauara afroindígena, filha de mãe negra e pai indígena Sateré-Mawé. Jornalista e indigenista, ela esteve na linha de frente da luta indígena na Amazônia desde a década de 1970 (especialmente no Amazonas), fazendo parte do Porantim, o primeiro jornal indigenista do Brasil, ao lado de figuras como Ailton Krenak e Davi Kopenawa. Verenilde constrói seu romance a partir de uma fricção intensa com a realidade vivida, entrelaçando experiências pessoais e invenção literária. Esse embate entre memória e criação gera uma riqueza particular, permitindo levantar a hipótese de uma possível sobreposição entre a narradora principal, Maria Assunção, e a própria autora, como um alter ego. Sua escrita é marcada por uma sofisticação linguística, força poética e riqueza imaginativa.

Consciente das formas narrativas tanto ancestrais quanto contemporâneas, Verenilde domina a tessitura da linguagem e se afirma como uma das grandes escritoras brasileiras da atualidade. Ela reconhece ainda a força autônoma de suas personagens, revelando em entrevista à revista Amazônia Latitude que foi “escrava desses personagens”, sugerindo assim certa dimensão de cooperação dos personagens na autoria da narrativa. Além disso, compreende que a linguagem não é um instrumento politicamente neutro. Retomando Roland Barthes, pergunta-se assertivamente: “Como romper com o fascismo da língua? A língua é fascista”. Na sua voz, essa afirmação adquire uma dimensão contracolonial e amazônica. Ela aponta para estratégias de resistência no próprio gesto de narrar: “Você encontra estratégias. Ou faz um personagem silenciar, ou dá um semblante meio incompreensível, ou ele murmura algo”. Recursos que permitem tensionar e transgredir a língua, sobretudo a do colonizador.

Por essas razões, Um rio sem fim conduz-me (junto à personagem Rosa Maria, que encarna sua resistência na forma de uma enguia) à conclusão de que a singularidade do romance de Verenilde Pereira se configura como um verdadeiro “romance-enguia”. Esse peixe elétrico, símbolo do desvio, do deslocamento, da metamorfose e da transformação, com seu movimento sinuoso e sua resistência elétrica, traduz a própria dinâmica da narrativa: escorregadia, indomável, resistente e incolonizável. Trata-se de um romance que revela, com potência e sutileza, a história invisibilizada do Alto Rio Negro e de Manaus – uma história narrada “a contrapelo”, nos termos de Walter Benjamin (2012), e marcada por uma força contracolonial, como propõe Nêgo Bispo (2023).

Verenilde Pereira e Thiago Roney, juntos na celebração de uma literatura que rompe o ‘mar de gelo’ e nos convida a ‘outrar-se’. Foto: Thiago Roney/Acervo Pessoal.

O romance-enguia de Verenilde Pereira não apenas narra, mas também desestabiliza, confronta e transforma, convidando-nos a “outrar-se” nessa experiência de antropologia especulativa que é a literatura, como afirma Alexandre Nodari (2024), exatamente como toda grande literatura deve fazer. Por isso, ler Um rio sem fim foi uma experiência maior, no sentido proposto por Clarice Lispector (1999): “ser o outro dos outros: e o outro dos outros era eu”. Eis a machadada que rompeu o mar de gelo em meu interior.

Referências

Thiago Roney é doutor em Literatura (UnB), mestre em Letras e Artes (UEA), e possui licenciaturas em Letras (UNESA) e em Matemática (UFAM). Atualmente é professor substituto de Estudos Literários da UFAM, professor visitante do PPGLA/UEA e professor e elaborador de avaliação de larga escala na Divisão de Avaliação e Monitoramento da SEMED.

Arte: Fabrício Vinhas

Revisão, edição e montagem de página: Juliana Carvalho

Diretor de redação: Marcos Colón