Fotografia moldou imagem de violência e pobreza na Amazônia, diz pesquisador Maurício Zouein

Fotos construíram a ideia de uma região atrasada e foram usadas para atrair investimentos, afirma Maurício Zouein, autor do livro 'A ideia de civilização nas imagens da Amazônia – 1865-1908'

Foto: Jader Souza/Arquivo Pessoal | Montagem: Fabrício Vinhas

Decidido a pesquisar sobre as primeiras fotografias feitas na Amazônia, o professor e pesquisador Maurício Zouein coletou e analisou imagens produzidas a partir do século 19 na região. O resultado obtido e publicado no livro “A ideia de civilização nas imagens da Amazônia – 1865-1908” (2022) é uma leitura de que o Brasil Império e República, por meio de imagens, violou direitos das populações amazônidas para levar adiante o ideal de progresso à região. Neste ano, a obra foi indicada ao Jabuti, o mais tradicional prêmio literário do Brasil.

Em entrevista à Amazônia Latitude, Zouein contou desde sua chegada à Amazônia, na década de 1970, até a pesquisa e publicação do livro, feita a partir da adaptação da tese de doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Entre as constatações da pesquisa feita por ele também estão o uso das fotografias para a transmissão de ideais de desenvolvimento e de romantismo. Zouein ainda aponta que as imagens produzidas na Amazônia naquela época eram feitas geralmente por fotógrafos estrangeiros enviados com o objetivo de chamar novos capitais para investimento.

Confira abaixo a íntegra da entrevista:

Amazônia Latitude: O senhor pode se apresentar, falar um pouco de sua história e de como chegou a Amazônia?

Maurício Zouein: Bom, eu cheguei a Amazônia, mais precisamente a Roraima, em 1974, quando eu tinha 10 anos. Meu pai era garçom em um hotel em São Paulo, era libanês e falava nove idiomas, e isso por necessidade, porque quando ele era criança, adolescente, ele vendia lâmpadas na Europa. Então, ele teve que aprender todos esses idiomas para poder fazer isso. Um dia, já em São Paulo, um de seus clientes, que era o dono da Varig, falou para um dos amigos dele, em inglês, que gostava muito do atendimento desse garçom. E meu pai respondeu em inglês. O dono da Varig falou então em francês, e meu pai respondeu em francês. Depois ele falou em alemão, e meu pai respondeu também em alemão. Ele então perguntou: sabe espanhol? Aí, meu pai arriscou, pois não sabia muito bem, mas falou que sabia. O dono da Varig falou “olha, eu tenho um hotel em Roraima, que faz fronteira com a Venezuela e com as Guianas, e eu estou precisando de um gerente, quer ir para lá?”. E meu pai, no sentido aventureiro, falou “eu quero”. E trouxe com ele essa criança aqui. E quando eu cheguei aqui a Roraima, em Boa Vista, eu vi um mundaréu aberto, poucas ruas asfaltadas, pessoas muito acolhedoras e a possibilidade de dormir com as portas abertas – uma liberdade muito grande para uma criança de 10 anos. Me apaixonei. Gostei de ser criança em Roraima. É um sentimento que está em mim até hoje.

Como foi sua vida profissional e acadêmica?

Na juventude eu servi no 2º Batalhão Especial de Fronteira, do Exército, onde eu tive contato com comunidades indígenas, os Yanomami, os Ye’kuanas e o Sanöma. A minha turma, de 1983 foi quem abriu as pistas de pouso para os búfalos para o Projeto Calha Norte, em 1984.Quando eu saí do exército, eu fui trabalhar na CCPY, que foi a Comissão de Criação do Parque Yanomami. A coordenadora desse projeto era a Claudia Andujar, uma das fotógrafas mais famosas aqui do Brasil, principalmente por suas fotografias dos Yanomami. Foi quando eu conheci Davi Kopenawa, jovem ainda, e o missionário Carlos Zacquini, com quem também trabalhei muito na época. E foi com a Claudia que eu comecei a me interessar por imagem fotográfica. A gente conversava muito.

Quando eu já estava trabalhando na CCPY, fui para a universidade e fiz a minha graduação em comunicação pensando em trabalhar com essas imagens ou com comunidades indígenas. E na minha pesquisa de TCC trabalhei com a temática indígena. Escolhi estudar a palavra “índio” nas manchetes e tópicos de jornais para ver quais eram as relações que existiam entre os sentidos que davam às comunidades indígenas. Pesquisando, entendi que o sentido que era dado às comunidades indígenas era o de violência. Quando você olhava uma matéria, tinha “índio atacou não sei o quê”, e também se falava muito sobre garimpo. Então, no final da década de 1990, quando alguém olhava uma manchete ou um título de matéria que tinha a palavra índio, já pensava em confusão.

Depois de analisar mais de 4.300 edições de jornais, eu constatei que 90% do sentido que era dado à palavra índio ou indígena no jornal era no sentido de violência. Então, pensei que isso tem um efeito psicológico muito grande.

Maurício Zouein, professor e pesquisador

Quando terminei a graduação, fui fazer o meu mestrado em psicologia, na Universidade Católica de Brasília, justamente para entender esse efeito. Trabalhei também com comunidades e imagens delas. Entendi que o que acontecia era consequência. Quer dizer, as nossas relações com as comunidades indígenas, com a Amazônia, era uma consequência. Foi aí que decidi entender qual é a causa. Por que essas relações existem nesse nível de violência, de desrespeito? E então fui fazer o meu doutorado em história.

Por que, no livro, o senhor fixa o recorte temporal de 1865 a 1908? E qual leitura tirou dessas imagens analisadas?

Em 1865 foram produzidas as primeiras fotografias na Amazônia, em Manaus. E em 1908 teve a Exposição Nacional, que era a comemoração de cem anos da abertura dos portos. Mas, na verdade, era a República querendo mostrar que produzia bem mais do que o Império. Além disso, em 1908 vem o álbum Vale do Rio Branco, aqui de Roraima, que ganhou o primeiro lugar na exposição, como relatório-álbum. A causa é que as imagens, o entendimento que se tinha da Amazônia, por outros lugares e outras pessoas que não são da Amazônia, era um entendimento viciado, construído, ficcional, mostrando uma ideia de progresso para a Amazônia.

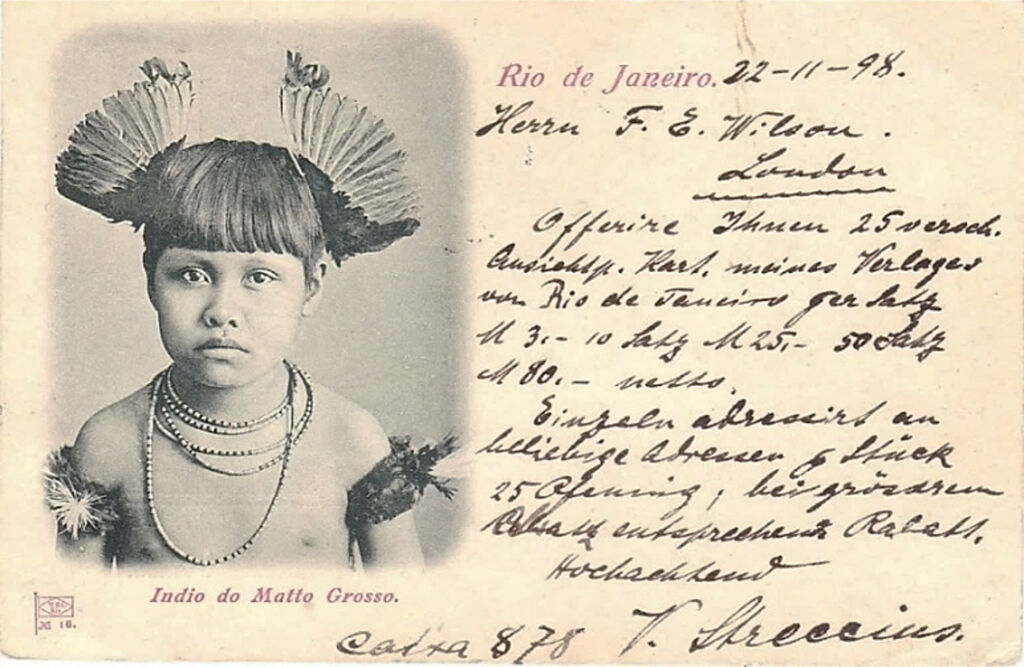

Quando se fala nessa ideia de civilização, era a condição de pobreza do cidadão. E quando aparecia uma pessoa, por exemplo, num cartão postal ou num cartão de visita, era a sua imagem sendo explorada. Não tinha o nome da pessoa, não tinha de onde ela era, quem ela era… mas tinha a pessoa como um símbolo, um signo de apropriação, no caso dos não indígenas, dos não negros, daqueles que detêm o poder, uma apropriação da imagem do outro.

Documento inédito, localizado por Zouein, provou que o mais antigo postal com imagem produzido por empresa privada, no Brasil, foi do Atelier de Marc Ferrez, no Rio de Janeiro e anterior a 1900 | Foto: Maurício Zouein/Arquivo particular

E que Amazônia era aquela representada nessas imagens?

Para todos os efeitos, na segunda metade do século 19, primeira metade do século 20, a ideia que se tem de Amazônia é de um lugar a ser explorado ideologicamente, economicamente, politicamente e culturalmente. Por quê? Porque a gente tem fotografias, por exemplo, de 1894, 1896, de pessoas andando nas ruas de Manaus e Belém, de fraque, paletó, gravata. O título que eles disputavam na época era o de Paris dos Trópicos. E, veja, não era forçar culturalmente o outro. Somos nós, aqui no Brasil, que consumimos a ideia de outro cultural. Então, era algo “muito fácil” de se fazer, porque era moda – e vou chamar de moda para ficar mais claro.

A partir daí, saindo da minha pesquisa de doutorado e voltando para o mestrado, psicologicamente, as pessoas vão criando o status quo da sociedade – ou seja, vão elencando degraus de importância social a partir não apenas do status econômico, mas também das oportunidades culturais. Aí começa o que é de fora é melhor do que o produzido aqui.

Nos trópicos, onde você pode consumir o linho, onde você pode consumir uma roupa de algodão que seria mais fresca, roupas mais leves, adequadas, não. Você vê pessoas de cartola, bengala, fraque e paletó andando no sol quente. Por quê? Simplesmente para manter uma estética ideológica. Esteticamente, visualmente, aquela é uma pessoa que tem uma importância.

É uma construção imagética de um ser que, na verdade, é fictício. Ele não é algo que diga naturalmente que ele é da Amazônia. É normal? É normal, porque na época era aquilo que era normal. É natural? Não, não é natural.

Psicologicamente, nós, seres que estamos aqui na Amazônia, e fora dela também, fomos educados a entender que a Amazônia era, sim, o inferno verde, que a Amazônia, sim, eram as árvores, as matas, os animais, os rios, os igarapés. Éramos educados para entender que o índio era aquele ser que deveria ser educado religiosamente, politicamente, dar trabalho para ele se juntar economicamente a uma periferia social.

Isso nos foi passado, inclusive, pelas imagens.

Outro fator importante a mencionar é que, da segunda metade do século 19 até a primeira década do século 20, os fotógrafos eram estrangeiros e contratados pelos poderes locais e regionais para mostrar o quanto o lugar era possível de ter progresso, de ter financiamento, chamar novos capitais. Nesse período, tanto o Amazonas quanto o Pará tinham coisas que São Paulo e Rio de Janeiro não tinham. Bombas de águas elétricas, postes, etc. E isso por conta do dinheiro da borracha.

Essa construção imagética da Amazônia nesse período era uma construção idealizada. Uma construção que foi comprada pelos poderes locais para mostrar um lugar passível de ser administrado, de ter progresso, de ter financiamentos estrangeiros. Você não tem, por exemplo, fotografias de eventos culturais. Não se tem nesse período uma imagem do povo feliz, do povo dentro das suas festas, da sua cultura. Não. Tem as pessoas trabalhando como subalternos, pessoas tristes, pessoas em condições de pobreza.

Maurício Zouein, professor e pesquisador

Como a produção e a visualização dessas imagens pela perspectiva do outro foram pensadas para a construção da sua tese, que virou o livro? Como foi esse processo até chegar na versão final?

O que eu gostei de trabalhar é que, dentro da academia, existe essa questão da imagem ser muito ou tão complexa que poucas pessoas trabalham com imagem se não for em cursos voltados especificamente para a imagem. Então, você vê em outros ramos da ciência, história mesmo, ou geografia, as imagens sendo colaboradoras com o texto. Ou seja, está ali mostrando o texto, então vamos colocar a imagem para ficar mais bonito ou algo nesse sentido. No meu caso, não. Comecei a trabalhar com a imagem por ela mesmo e, a partir dela, buscar documentos para entender o momento em que ela foi construída. Foi o processo contrário.

Já sobre a construção do livro, ele é fruto de um processo de curiosidade humana, depois acadêmica, para resolver um problema. O problema é: por que as pessoas veem à Amazônia desta forma que veem hoje? Qual é a Amazônia que nós conseguimos enxergar? E por que nós enxergamos isso na Amazônia?

Se pegarmos as primeiras fotografias que foram feitas aqui na Amazônia, em 1865, elas foram feitas por uma expedição de um cidadão chamado Louis Agassiz. Ele era um criacionista, queria derrubar a teoria do evolucionismo de Darwin. Ele veio ao Brasil para mostrar que a miscigenação, segundo ele, era um sintoma de prostituição da raça humana. As fotos do estúdio dele foram tiradas por um jovem chamado Walter Hunnewell que não tinha experiência com fotografia. Agassiz o deixou 30 dias no Rio de Janeiro aprendendo a usar a tecnologia, as máquinas, e aí ele foi fazer as fotos. No meio das sessões fotográficas, eles falavam para as mulheres tirarem a roupa. Agora, o ambiente, a ecologia, o local onde foi feita a imagem era um ambiente totalmente desprovido de cientificidade. Eles não fotografaram o corpo feminino, eles fotografaram uma mulher desnuda, com a roupa jogada no chão, num ambiente que gera a ideia de pobreza, de descaso. Quando essas imagens chegam aos Estados Unidos e à Europa, se via uma situação de pobreza. Isso em 1865.

De 1867, encontrei imagens do Albert Frisch, que são as primeiras imagens do cotidiano das pessoas. Em algumas delas temos o centro de Manaus, e você consegue olhar o rosto das pessoas, mas não tem uma pessoa sequer sorrindo. Depois eu entendi que o poder local não poderia impor um sentido de progresso e de civilização para pessoas felizes. Ele tinha que mostrar que as pessoas estavam infelizes – com o progresso chegando é que elas seriam felizes.

Manáos, uma família de Tapuyas, na porta de sua casa, numa rua da cidade. Álbum Vistas de Amazonas – Império do Brasil 1867 | Foto: Maurício Zouein/Acervo particular

Qual era a ideia de civilização transmitida pelas imagens dessa época?

Nós temos um recorte, que foi esse finalzinho aqui do século 19, começo do século 20. Mas a gente vê que é uma constante na política pública brasileira: era o desenvolvimentismo, que sempre permeou o olhar de fora projetado aqui.

Outro elemento era o romantismo, no sentido de idílico. Esse romantismo vai entrar em uma decrescente quando entra a ideia de civilização. Porque, até então, é um lugar para se explorar. Quando entra a borracha, quando entra o progresso, a ideia é outra. A gente não pode mostrar isso aqui como um lugar para ser explorado por naturalistas. Não é um lugar para ser explorado por viajantes romantizando o lugar. É um lugar para ser explorado por empresas, pelo comércio.

Quando a borracha sai de cena, entra a política pública, na época, por exemplo, do [Marechal Cândido] Rondon, quando a ideia do poder era justamente fazer uma colonização para levar o progresso. E não foi só pegar incentivos econômicos, mas também abrir lugar para uma exploração, para trazer populações para cá. Você vai ver isso muito bem nas décadas de 1980 e 1990 aqui em Roraima, quando o governo populista vem e incentiva pessoas do Nordeste para virem para cá, para trabalhar.

Mas a constante é construída em cima da imagem, e a imagem de um lugar não é construída do dia para a noite. Ela é construída com essas relações, de tempos em tempos, de quem é o outro. E quem é o outro na Amazônia? Sempre esse outro é relacionado ao indígena, à mata, à ideia de pulmão do mundo e etc. Já se criou uma identidade imagética da Amazônia. E essa imagem é construída com todas essas fases que a gente conversou até agora. É a Amazônia como um lugar primitivo em relação ao restante do mundo. Não estou falando primitivo no sentido de homem da pedra. Falo primitivo em ser atrasado em relação à tecnologia, ao pensamento.

Acho que muitas dessas coisas ainda acontecem. Dessa construção, dessa mistificação mesmo da própria Amazônia, das pessoas que estão aqui também. Mas quando a gente converte isso para a vida pública, política, de que maneira isso se interpreta? Essas relações de construção da imagem, da política que fazem aqui na Amazônia, para os amazônidas, para as pessoas que moram aqui. Tivemos alguns anos mais complicados. A gente sabe que não vai acontecer um milagre do dia para o outro. Mas, pelo menos, acho que o mais grave já passou um pouco.

Maurício Elias Zouein é Bacharel em Comunicação Social (Universidade Federal de Roraima – UFRR), Mestre em Psicologia (Universidade Católica de Brasília – UCB) e Doutor em História Social (Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ). Pós Doutor em Modos Epistemológicos, Teorías Interdependientes y Complejidad Social na Universidade Nacional do Uruguai. Professor adjunto do Curso de Comunicação Social – Jornalismo e Coordenador do Programa de Pós-graduação em Comunicação (UFRR). Coordena o Grupo de Pesquisa Linguagem, Cultura e Tecnologia na linha de pesquisa Visualidades Amazônicas/CNPq e o Núcleo de Pesquisa Semiótica da Amazônia (NUPS). Membro do Comitê Científico da Federação Latina Americana de Semiótica.

Produção e entrevista: João Paulo Pires

Edição: Emily Costa

Revisão: Filipe Andretta

Arte e montagem do site: Fabrício Vinhas

Direção: Marcos Colón