Sobre alianças complexas: Indígenas, escravos, desertores militares e a expansão rumo ao oeste amazônico no século XIX

[RESUMO] Com documentos de época e uma detalhada consulta à literatura, autor explora as alianças complexas entre o poder e a multidão que está fora da História. Regatões, pessoas escravizadas, indígenas e desertores militares constroem a teia fluvial apresentada no artigo, assim como a relação de todos esses grupos com o exercício do controle na Amazônia das vidas e do trabalho pela Monarquia.

“A impressão dominante que tive, e talvez correspondente a uma verdade positiva, é esta: o homem, ali, é ainda um intruso impertinente. Chegou sem ser esperado nem querido – quando a natureza ainda estava arrumando o seu mais vasto e luxuoso salão. (…) E encontrou uma opulenta desordem”

— Euclides da Cunha, Um Paraíso Perdido: ensaios amazônicos

A majestade da natureza, assentada entre rios e florestas sem fim, é a imagem mais reproduzida pela maioria dos estudiosos que se debruçam sobre temas amazônicos. Guardiã do “El dorado”, a selva foi erigida no passado por cronistas e viajantes que ajudaram a compor a genealogia dessa representação.

Ricas e desafiadoras, as matas deslumbravam e amedrontavam os que singravam seus caminhos, ora paraíso, ora inferno. Ao passo que alguns ficavam fascinados por sua opulência, outros passavam a identificar em sua grandeza os germens da desordem, que também atingia os habitantes do território, sujeitos alheios ao reino da civilização, fora da História.

Euclides da Cunha contribuiu com a ressonância dessa imagética. O autor participou, e registrou com detalhes, da expedição brasileira-peruana oficial para demarcação de limites entre 1904 e 1905, depois da publicação bem-sucedida de Os Sertões. Em 1909 veio “À margem da História”, publicado postumamente com base nas anotações do autor.

A obra teve lastro nas experiências da viagem, adensadas pelas copiosas leituras do autor sobre cientistas e exploradores estrangeiros que também atravessaram terras amazônicas nos séculos anteriores.

Bem antes da passagem do autor brasileiro pela floresta, registros de autoridades, viajantes e exploradores também exaltaram a largueza natural e condenaram o suposto embrutecimento e indolência dos habitantes locais, meslando admiração e desapontamento.

As matas e o clima engoliam a sociedade humana, mais precisamente os agentes do colonialismo interno, que tiveram de pensar estratégias e alternativas para domar a natureza “selvagem”. Um período especialmente interessante para entender parte desse contexto é a segunda metade do século XIX.

A caminho do Alto Purús, como chefe da comissão brasileira de limites com a Bolívia, Euclides enviou a um amigo esta foto, com um soneto autografado (reprodução do original). Foto: Revista Dom Casmurro, 1946.

É possível afirmar que a Província do Amazonas, criada em 1850 e implementada em 1852, fez parte de um novo processo de conquista da região. Antigas imagens foram recicladas nos primeiros relatórios oficiais dos dirigentes locais, que redimensionaram as perspectivas coloniais que enxergavam infinitos recursos naturais exploráveis e possibilidades de riqueza.

“Nesta província onde o portentoso Amazonas, com seus braços dilatados e infinitos, abrange uma superfície de 80 mil braças quadradas, há, além de rios caudalosos, os immensos lagos e canaes, cujas margens e praias extensíssimas guarnecem ilhas, terras baixas e montanhosas, e altas serranias, sobre as quais se achão densas matas e campinas férteis cheias e produções as mais excellentes.”

João Baptista de Figueiredo Tenreiro Aranha, que escreveu o relatório acima, foi o primeiro presidente da Província do Amazonas. Empreendeu uma atualização importante dos conceitos de opulência, conectando-os com as diretrizes de uma exploração racional dos recursos naturais, interligados com políticas de colonização e sedentarização de agricultores.

Seu relatório mostrou a floresta como uma fronteira aberta para as aventuras capitalistas. Assim como outras autoridades da região, o governante pretendia desmantelar os hábitos nômades das sociedades locais e suas paisagens ameríndias, que deveriam tomar parte nos novos esforços de conquista.

Outra intenção explícita nesses escritos apontava para a tentativa de atenuação da representação pitoresca da natureza amazônica. O conceito de natureza selvagem, cheia de perigos, curiosidades e encantos, não tinha nenhuma conexão com a nova narrativa oficial.

As matas e os rios deveriam ser retratados como alvos responsáveis por desencantar lendas e transformar o território em fonte efetiva de riqueza. Era o colonialismo interno apoiado por setores das elites brasileiras, que desejavam uma interiorização massiva baseada na navegação a vapor e na abertura de ferrovias.

A expansão no interior da nova Província em direção aos altos rios também buscou recrutar novos trabalhadores. Além das políticas de atração de migrantes, continuaram sendo endossados longevos discursos coloniais, baseados em ideias de tutela e civilização dos “gentios”, visualizados muitas vezes como inaptos ao trabalho.

Em “Os historiadores e os rios: natureza e ruína na Amazônia brasileira”, o pesquisador Victor Leonardi diz que sucessivos governos “tentaram derrotar os autóctones inclusive no plano da memória, construindo sobre o tema do ócio dos mestiços e caboclos uma abundante documentação desprestigiadora”.

A renovação do aparato oficial operava como uma frente para assegurar políticas de controle das populações locais, vistas como úteis ou empecilhos — dependendo do grau de subjugação aos interesses capitalistas de exploração econômica da floresta.

Uma das tarefas mais importantes nesse sentido foi a introdução de migrantes. A estratégia central para atrair trabalhadores teve início numa política oficial de colonização comandada pela Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, implementada em 1853.

A empresa obteve o privilégio de monopolizar a navegação a vapor na região, mas foi obrigada pelo governo brasileiro a estabelecer colônias de migrantes. Segundo o dirigente da companhia, Irineu Evangelista de Souza, a tarefa também poderia trazer um desenvolvimento inédito e eficiente para o interior amazônico.

Irineu, o Barão de Mauá, acreditava que as províncias do Amazonas e do Pará tinham de atrair um fluxo migratório,que poderia mudar o perfil local da força de trabalho, de acordo com uma reportagem da Gazeta Oficial, de 27 de maio de 1858.

Muitos desses novos trabalhadores vinham de outras províncias brasileiras, especialmente Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, áreas de economia baseada na pecuária extensiva e nas culturas de cana-de-açúcar, algodão e arroz, entre outros gêneros, produzidas em na maior parte por mulheres e homens negros escravizados.

A origem social dos migrantes acenava aos dirigentes das províncias amazônicas com novos hábitos disciplinares, ligados à faina agrícola. Entretanto, muitos dos recém-chegados colaboraram para uma disseminação ainda maior das atividades extrativistas, distantes do perfil sedentário desejado no âmbito oficial.

Assim, alguns jornais de Belém, a Gazeta entre eles, acusaram os adventícios de serem “preguiçosos e não perseverantes”, em reportagem de 20 de maio de 1858.

O fracasso de vários projetos agrícolas teve conexões com o boom do extrativismo vegetal, que aprofundou a exploração de borracha no Vale amazônico. Particularmente depois de 1880, tal tendência levou a região a viver um forte crescimento econômico, devido ao aumento das exportações da goma elástica demandada pela indústria internacional.

A historiadora Bárbara Weinstein, da Universidade de Nova Iorque, enfatiza que a complexidade e a vastidão do meio ambiente amazônico contribuíram para frustrar os esforços técnicos e de racionalização do trabalho. Mais do que isso: além da imensidão de florestas e rios, os mundos do trabalho historicamente arraigados nas sociedades ameríndias iam na contramão das tentativas de submissão da floresta ao gosto dos dirigentes locais.

Presidente do Amazonas em 1864, Adolfo de Barros Cavalcante de Albuquerque Lacerda afirmou que a “tendência irresistível” do extrativismo estava “corrompendo” a sociedade e causando “consequências desastrosas”.

“A irresistível tendência da população a empregar-se de preferência na colheita de productos que a natureza esponeamente offerece, é um mal, cujas funestas consequências muitos começam felizmente a reconhecer: como sejam a falta dos gêneros alimentícios, o abandono dos povoados, a disseminação dos habitantes, o estrago das florestas, as moléstias, a miséria geral”

No entanto, o pioneirismo interno na Amazônia não alcançou rapidamente uma transformação efetiva das formas de trabalho consideradas bárbaras, tampouco transformou mecanicamente os moradores da floresta em trabalhadores disciplinados e sedentários.

O paraíso renovado no discurso capitalista acabou ganhando outras camadas de sentido. Ironicamente, a odiada sociedade nômade tornou-se, mesmo ante o rechaço oficial, participante do novo pioneirismo. Alianças complexas se formavam.

Assim, habitantes locais foram destacados em documentos oficiais e jornais como partidários locais do progresso e da civilização. Foi o caso de Manoel Urbano da Encarnação, um mulato livre que agia como regatão, espécie de comerciante fluvial de pequeno porte. Urbano teve uma participação importante no avanço das feitorias e assentamentos extrativistas comerciais no rio Purus.

Em 1845, o Coronel João Henrique de Matos, comandante militar da região do Alto Amazonas, redigiu um relatório alarmante sobre o estado de degradação dos altos rios. Matos apontou como solução a ideia de uma nova conquista, para a qual, homens como Manoel Urbano da Encarnação seriam essenciais.

Serviriam como intermediários entre os interesses oficiais e habitantes indígenas das florestas. O Coronel também declarou que tais intermediários poderiam traduzir os segredos de áreas desconhecidas, facilitando estratégias de controle.

Desde o início do colonialismo no continente americano, europeus foram obrigados a arquitetar alianças com as comunidades nativas. Os invasores sempre precisaram de intérpretes para aproximação e controle das culturas e sociedades contatadas.

Entre brasileiros, o caminho foi parecido. Não casualmente, Manoel Urbano era um prático de embarcações experiente e conhecedor de muitas línguas indígenas. Pouco tempo após a criação da Província do Amazonas, chegou a ser contratado como membro da Diretoria de Índios, em 1853, e incumbido, a princípio, a contabilizar e catalogar as “tribos” do Purus.

Urbano protagonizou “expedições de reconhecimento” que forneceram informações para muitos estudiosos e cientistas no século XIX. O engenheiro militar brasileiro João Martins da Silva Coutinho, em 1862, e o geógrafo inglês William Chandless, em 1864, foram guiados e orientados pelo regatão.

Nos seus relatórios, Coutinho e Chandless retratavam o intermediário como um mulato “esperto” ou um homem de cor de inteligência “natural”. Entretanto, o regatão jamais fora reconhecido como autor de qualquer resultado científico, permanecendo como um homem de cor pacificado — alguém pretensamente confiável em meio à escória da floresta.

Pode-se afirmar que estes são índices da violência discursiva inserida nos relatos, como disse a pesquisadora Mary Louise Pratt, já que a literatura de viagem e os registros científicos costumeiramente enquadraram indígenas, africanos e mestiços de modo depreciativo, legitimando ainda mais o caráter deletério das ações coloniais.

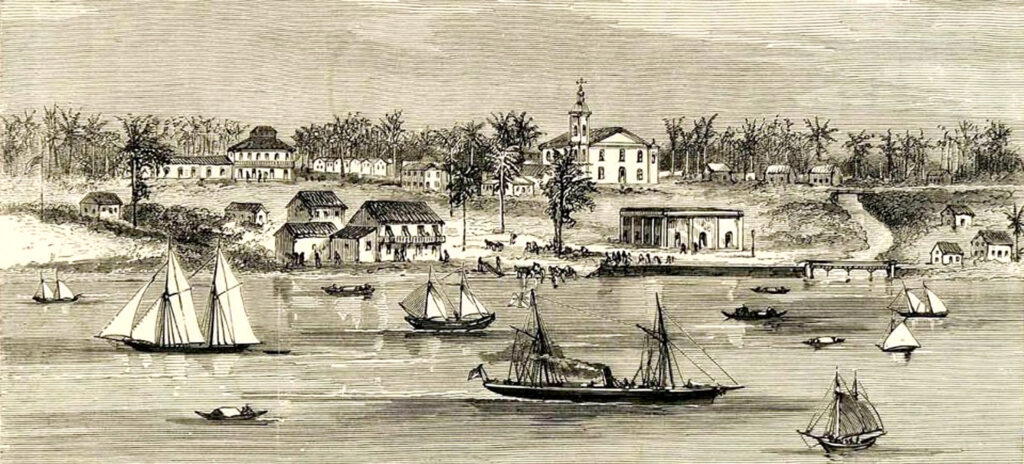

Porto de Manaus no século XIX/Divulgação

A multidão colorida e os códigos disciplinares do trabalho

Na década de 1840, o francês Paul Marcoy iniciou uma incursão pelos territórios peruano e brasileiro, atravessando os Andes e todo o curso principal dos rios Solimões e Amazonas. O viajante esteve em muitas cidades e vilas, e registrou o contato com desertores militares escondidos em um pequeno povoado.

Marcoy passou vários dias na localidade, anotando detalhes da presença de mulheres indígenas de etnia Tikuna envolvidas com os fugitivos e de outros “bandidos”. Registrou o cultivo de mandioca e frutas para alimentar o grupo, cujos excedentes eram negociados com regatões que transitavam pelo rio.

Quando deixou a comunidade, o visitante foi presenteado com muitos abacaxis; tática utilizada pelos desertores para selar amizade e evitar denúncias às autoridades provinciais. Outros grupos semelhantes cruzaram os caminhos do viajante, “encontradiços nos canais e igarapés do Amazonas onde a sentença da corte marcial não os alcança”, escreveu Marcoy.

O relato de viagem permite observar que a composição dessas comunidades de fugitivos na floresta congregava diversas experiências de subalternização, com destaque para as de indígenas, negros e mestiços.

As paisagens sociais das matas, marcadas pela diversidade, estavam representadas também nas áreas urbanas, como no caso da florescente cidade de Belém,

O viajante francês Paul Marcoy/Divulgação

“[Depois] de uma caminhada de vinte minutos não aguentava mais o movimento contínuo daquela multidão colorida”, escreveu o francês. Multidão, nesse contexto, se aproximava do conceito de turbulência social, marcada pela rebeldia e demonstrações de força de personagens desclassificados socialmente no século XIX, com destaque para pessoas “de cor”.

Para além do espanto do viajante estrangeiro, o medo da insubmissão da “multidão colorida” levou à organização, em nível local, de medidas para neutralizar e controlar agências populares. O Código Penal do Brasil Império, publicado em 1830, poderia punir prisioneiros com vários anos de trabalho forçado. Autoridades poderiam ainda, por meios legais, sujeitar pessoas livres à condição de servos compulsórios.

O instrumento permitiu que a Monarquia brasileira reforçasse os violentos regimentos militares, que em terras amazônicas foram marcados por investidas contra populações indígenas, negras e mestiças livres, submetidas ao jugo dos quartéis e batalhões.

Também é possível atestar que, mais que códigos criminais ou militares, tais regulamentações eram formas de sujeitar a dita multidão “colorida” aos longevos interesses econômicos lastreados pela labuta forçada e escravização ilegal.

No caso específico das sociedades indígenas havia o Regulamento acerca das missões de catequese e civilização dos índios, aprovado em 1845. Nos sertões amazônicos, em grande medida, os responsáveis pelo contato e “civilização” eram homens leigos, ligados aos interesses da exploração econômica do interior, ansiosos para mobilizar força de trabalho ameríndia para seus negócios.

Em 1864, Adolfo de Barros Cavalcanti de Albuquerque Lacerda, então dirigente da Província do Amazonas, publicou informações das 39 Diretorias de Índios em funcionamento. Os dados disponibilizados tratavam das comunidades espalhadas pelos rios Solimões, Negro, Amazonas, Branco, Purus e Madeira, cujas aldeias somavam aproximadamente 17.780 habitantes.

Estes eram deslocados para diversos trabalhos, dado que a maioria dos dirigentes tinha interesses econômicos nos altos rios e explorava feitorias extrativistas.

Outra política disciplinar e de arregimentação de mão de obra foi consubstanciada nos Corpos de Trabalhadores, formados após a revolta da Cabanagem em 1838, que afetava basicamente populações “de cor”, sem propriedades ou senhores.

As lembranças sangrentas da época em que os insurgentes ameaçaram matar todos os portugueses (ou brancos em geral) do Grão-Pará eram utilizadas como parte da justificativa para a aplicação do código. Os Corpos de Trabalhadores firmaram-se como instituição ligada ao pensamento oficial que aproximava ainda mais pobres livres de condições sociais análogas à escravidão.

A proibição do comércio de escravos no Atlântico também fez parte da conformação do cenário acima esboçado. Em vez de consolidar as relações de trabalho livres, fortaleceu um último impulso da escravização no país, paralelamente às políticas de trabalho compulsório e ao tráfico interprovincial de escravos.

O fim definitivo das travessias de tumbeiros na década de 1850 estancou a entrada de africanos escravizados, mas não as práticas e costumes escravistas. Estas, como já contou Sidney Chalhoub, seguiram funcionando na economia e na cultura do Brasil Império.

Pareados a africanos e indígenas escravizados havia outros atores sociais, classificados como mamelucos, cafuzos, atapuiados e mulatos, também atingidos pela conjunção de fatores históricos no curso do século XIX.

O exame das agências desses personagens é um grande desafio para pesquisadores, pois são raros os testemunhos escritos em primeira pessoa. Sua presença, em grande medida, somente pode ser mapeada por meio de páginas de documentos policiais e do judiciário, vistos como acusados, inquiridos ou presos. Na trilha de fontes oficiais é possível localizar indícios de suas trajetórias de contestação e resistências.

As autoridades do Lugar da Barra do Rio Negro abriram inquérito para investigar a presença de grupos de “suspeitos”, formados por negros, indígenas e mestiços, circulando na região da foz do Rio Negro em 1830.

Dois anos depois, a mesma localidade foi tomada por soldados rasos e desertores, que subjugaram os chefes militares locais. Segundo o historiador Luís Balkar Sá Peixoto Pinheiro, os amotinados assassinaram as principais autoridades em retaliação a salários atrasados, violência constante e arregimentação compulsória.

Os praças também libertaram todos os prisioneiros, que então se uniram à rebelião. Tal ação, segundo Pinheiro, teve uma “forte carga simbólica que revela de forma inequívoca o desejo dos populares de romper com a continuidade das práticas repressivas e despóticas, destruindo seus símbolos mais eloquentes”, diz Pinheiro na tese “Nos subterrâneos da revolta: trajetórias, lutas e tensões na Cabanagem”, de 1998.

Embarcação na Amazônia, em meio à infinidade de pequenas rotas nos rios da floresta/Divulgação

Em maio de 1830, o Provedor de Justiça Distrital (Ouvidor Geral da Comarca) Manuel Bernardino de Souza Figueiredo iniciou a investigação sobre a presença “assustadora” de pessoas “más” nas imediações do Lugar da Barra do Rio Negro. Muitos indivíduos foram convocados para depor a respeito das movimentações suspeitas. Eis um trecho, que está no Arquivo reservado da Biblioteca Pública Artur Reis, em Manaus, na caixa de manuscritos (avulsos) 1813-1899:

“Aos vinte hum dias do mês de Maio de mil oitocentos e trinta neste Lugar da Barra do Rio Negro em a casa de Residencia do Ouvidor Geral desta Comarca Manuel Bernardino de Sousa e Figueiredo onde eu escrivão vim de seu chamado e sendo presente o tenente Justino Antonio Freire por este foi ditto na presença de testemunhas o Coronel Francisco Ricardo Zany e João da Silva Cunha que presentes se achavão que tendo-se espalhado neste lugar a notícia de que indivíduos mal intencionados innimigos do público pretendem perturbar a paz de que se tem gosado neste Lugar;

Elle vinha participar que o seu Escravo Simão lhe dissera domingo dezesseis do corrente que ele encontrara esse dia de manhã na estrada que vai dar à Rocinha do falecido Bonifácio João de Azevedo, um molato dois pretos e um mameluco ou índio claro, todos armados com armas de fogo; que o dito preto só conhecera o molato, que se chama Vicente que foi escravo de Antonio da Silva Craveiro, com o qual falou e lhe perguntou o que fasia por aqui, ao que respondeu o molato que andava viajando, e que o seu ditto escravo se fora andando sem se afirmar muito dos outros indivíduos por estar com medo deles.

O que elle declarante não veio logo participar ao ditto Ministro por não haver suspeita alguma de desordem neste Lugar, e mesmo porque não fes muito caso do que o preto lhe disia. E logo mandou o ditto ministro mandar a sua presença o mencionado preto Simão; o qual confirmou debaixo de juramento dos Santos Evangelhos na presença das ditas testemunhas ser verdade tudo que o seu Senhor tinha referido com diferença somente que o Molato Vicente não trasia arma de fogo, e só trasia na mão hum terçado. E de tudo para constar mandou o ditto Ministro lavrar este termo que todos assignarão. Eu, Ignácio Porfírio da Costa o escrevi”

.

Essa situação mostra as investigações em andamento e os indícios sobre as atividades dos “inimigos do público”. As cheias dos Rios Negro e Solimões acontecem nessa época do ano, maio e junho. Igarapés e canais transbordam e transformam-se em labirintos, potenciais rotas de fuga e esconderijo.

Um primeiro detalhe interessante no documento refere-se às classificações de “cor” como indicadores sociais, precedendo todas as outras características físicas individuais descritas. Esses procedimentos endossavam a elaboração de imagens negativas e perigosas sobre os habitantes da floresta.

Embora as ideias científicas de raça ainda não estivessem plenamente articuladas à época, havia outras concepções sociais negativas apoiadas no colonialismo, como a preguiça e a ideia da multidão perigosa e tumultuada, evidentemente ligadas às populações locais.

O lugar em que Simão achou os fugitivos, que estavam no caminho de uma “rocinha”, também tem destaque. É provável que o escravizado e os “bandidos” compartilhassem do mesmo propósito, qual seja, colher, cultivar e conseguir alimento nas mata.

Essa prática era relativamente comum na rotina escravista brasileira. Pessoas escravizadas podiam dispor de um dia por semana (e feriados anuais) para cultivar pequenos sítios e roçados com autorização senhorial. Por esse olhar, o historiador Eurípedes Antônio Funes afirma que havia muitas conexões entre roçados mantidos por escravos e indígenas, fugidos ou não, e interesses de comerciantes de vilas, regatões e povoados amazônicos.

Embora fossem muitas vezes perseguidos pela polícia e pelos senhores, estes personagens também poderiam ser vistos como “fonte” de bens de consumo e alimentos.

O terceiro ponto significativo no documento de Figueiredo refere-se à suspeita que pesou sobre os ombros de Freire, senhor de Simão, que comunicou seu depoimento com a necessidade de confirmação de seu escravo — algo curioso.

No Brasil, depoimentos de escravizados raramente eram admitidos como confirmação da fala de senhores. Talvez o provedor de justiça se perguntasse porque o tenente ainda não tinha ciência das “ameaças” dos fugitivos de cor, ou, talvez, até se questionasse o que o Simão realmente fazia no percurso do roçado.

As negociações com desertores, vale ressaltar, eram ilegais. Por isso havia preocupação em fiscalizar as possibilidades de intercâmbios que pudessem auxiliar na sustentação de comunidades de fugitivos na floresta.

Além das possíveis negociações, também preocupava o envolvimento desses personagens com rotas do pequeno comércio fluvial, dirigido pela miríade de regatões da bacia amazônica. As Províncias do Amazonas e do Pará desenvolveram vários mecanismos de policiamento para este enfrentamento, e os regatões figuravam como o alvo principal da vigilância.

Durante a segunda metade do século XIX, as atividades dos comerciantes dos rios foram muitas vezes vedadas ou, quando permitidas, repletas de impostos onerosos. Algumas autoridades chegaram a acusá-los de se combinação com malfeitores, ou de explorarem povos indígenas de maneira predatória.

Contudo, havia quem enxergasse os regatões como um “mal necessário”, já que conheciam bem os “desertos enormes” dos territórios amazônicos, áreas ainda parcamente devassadas.

Nos distantes rincões havia uma complexa rede de trocas com participação de regatões, que transportavam bens manufaturados, como tecidos, espelhos, sapatos, roupas, bebidas, enlatados e miudezas, negociados em troca dos produtos extrativistas e alimentos produzidos no interior.

Esta era a razão principal por trás da ambiguidade das autoridades no que tange ao tratamento do comércio fluvial de pequeno porte, ora combatido, ora tolerado.

Os regatões, além da atividade econômica propriamente dita, também eram conhecidos por transportar “indesejáveis”, como escravos e indígenas fugidos, camuflados em suas tripulações.

Os fugitivos ofereciam sua força de trabalho aos mascates, buscando refúgio e proteção contra a polícia e/ou senhores. Uma vez sob a tutela dos comerciantes dos rios, vivenciavam relações de trabalho coercitivas, vivendo sob condições precárias nas equipagens clandestinas das pequenas embarcações.

Complexa e cheia de violência e assimetrias de poder, tal aliança reforçava possibilidades de fuga e a sustentação de vínculos de trabalho associados às comunidades ilegais da floresta. Embora os legisladores oficiais enfrentassem essa cumplicidade, as negociações subversivas continuaram fortes, ocultas e protegidas pelo labirinto fluvial amazônico no século XIX.

Não por acaso, suspeitas das ligações comerciais com comunidades clandestinas eram frequentes entre autoridades policiais. No mesmo dia do interrogatório de Simão e de seu Senhor, outra testemunha foi inquirida sobre as movimentações ameaçadoras nos arredores da futura capital do Amazonas.

Dessa vez, tratava-se do Cadete Feliciano José D’oliveira, cujo depoimento sublinhou um encontro suspeito durante viagem de retorno oriunda do Rio Iça, descrito na fonte como Issa, afluente do Alto Solimões.

Na ocasião, Feliciano teria sido abordado por um grupo de mulheres e homens “cafusos, mulatos e índios” embarcados em três grandes canoas, com os quais conversou brevemente, em frente ao Pesqueiro Real, na Vila de Manacapuru. Mais um registro que está no acervo da Biblioteca Pública Artur Reis. Novamente, a grafia original foi preservada:

”Anno do nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos de trinta aos vinte um dias do mes de Maio do ditto anno neste Lugar da Barra do Rio Negro em as casas de Residencia do Doutor Ouvidor Manuel Bernardino de Souza e Figueiredo onde eu escrivão vim de seu chamado (…) presente o Cadete do Batalhão vinte e quatro Feliciano José d´Oliveira proximamente chegado do Rio Issá lhe encarregou o ditto ministro debaixo do juramento dos Santos Evangelhos declarar o que lhe acontecera antes de chegar a este Lugar, que encontro tivera na altura do Pesqueiro de Manacapurú.

E tendo recebido o ditto juramento declarou que no dia oito do corrente pelas sinco horas da tarde pouco mais ou menos fora abordo da igarithe em que vinha, (aparecendo-lhe) huma montaria possante com oito homens, cafusos, mulatos, e índios para quem lhe vendeu Aguardente e Farinha, e logo chegarão mais duas Montarias com sinco indivíduos da mesma qualidade todos armados com frechas e algumas facas, trazendo consigo algumas mulheres. E que vendo ele tanta gente lhe dera três frascos de Aguardente e depois de a beberem lhe pediram mais, e dizendo-lhe que não tinha se forão embora e lhe derão duas tartarugas e que os ditos indivíduos lhe diserão que residião em hum lago defronte da paragem que se bem se lembra he Mamori;

Disse mais que desconfiava que tais indivíduos eram desertores e de como assim declarou na presença das testemunhas. Jorge Maria de Lemos e Sá e Justino de Sousa Loureiro; Mandou o Ministro fazer esse termo que todos assignarão. Eu, Ignácio Porfírio da Costa o escrevi.”

A região do Alto Solimões estava distante do controle oficial, áreas onde os regatões eram bastante influentes. A troca de aguardente e farinha por tartarugas, citada no depoimento, aponta indícios das atividades do Cadete, que não relatou uma abordagem ameaçadora por parte do grupo de “cafusos, mulatos e índios” — que não deixaram de pagar pela cachaça consumida.

Mesmo que D’oliveira fosse militar, seu depoimento guarda pistas de atividades assemelhadas às exercidas pelos pequenos comerciantes fluviais. Índices do cotidiano da floresta, esse tipo de negociação era ameaçadora para quem buscava desarticular comunidades de fugitivos.

Ao que parece, momentaneamente, o militar tomou parte em alianças complexas indesejadas pelos poderes oficiais, atuando de maneira semelhante aos regatões e engrossando o rol dos potencialmente suspeitos.

Sobre ser livre sem senhor

As pistas deixadas pelos registros policiais permitem vislumbrar a atmosfera de suspeição e a perseguição dos habitantes da floresta e de seus costumes. O Código Penal, as Diretorias de Índios, em conjunto com as arregimentações militares compulsórias, aumentavam o alcance das tentativas de controle e disciplinarização.

Os Corpos de Trabalhadores completaram esse cenário de normas oficiais agressivas vigentes em meados do século XIX. Na visão oficial era preciso arrefecer e/ou reprimir a multidão “colorida” por meio do controle dos escravos, libertos e livres, especialmente aqueles sem senhor.

Tal status social fazia parte da lei dos Corpos de Trabalhadores, o que pode explicar a concepção geral acerca da liberdade para certos grupos sociais. A instituição escravocrata servia como parâmetro para o entendimento do trabalho de indígenas, negros e mestiços livres na Amazônia. Para além da diversidade étnica, dos dilemas culturais e dos conflitos, foi preciso forjar espaços de negociação e barganha, dividindo experiências de fuga e vivenciando desafios tensos nos mundos do trabalho.

A condição de livre/liberto não era necessariamente um sinônimo de vida livre na Amazônia oitocentista. Distante de qualquer ideia de cidadania ou mesmo de direitos, a “multidão colorida” enfrentou o colonialismo.

Seguindo trilha aberta pelo historiador Eurípedes Antonio Funes em 1995, é preciso salientar que, entre a escravização e a liberdade, populações da floresta sem senhor teceram suas alianças complexas para resistir.

Antonio Alexandre é professor adjunto da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), no colegiado de Ciências Humanas/História, Campus Codó. É doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP), com estágio de pesquisa na Universidade de Nova Iorque (NYU).

Imagem em destaque: desembarque de mercadorias na Amazônia peruana/ Arquivo pessoal / Amazônia Latitude