O ‘progresso’ da ditadura militar e o genocídio dos Waimiri Atroari

Período autoritário instalado há 60 anos contribuiu diretamente para o extermínio de 80% do povo que vive entre o norte do AM e o sul de RR

Os Waimiri Atroari quase foram inteiramente dizimados pela ditadura militar. Foto: Renato Soares.

O dia 31 de março de 2024 marcou os 60 anos do início da ditadura imposta pelas Forças Armadas brasileiras, com apoio de setores da sociedade civil. Entre as violações de direitos humanos que o regime cometeu, as direcionadas aos povos indígenas, como os Waimiri Atroari, envolvem assassinatos, disseminação de doenças contagiosas, destruição de aldeias, ataques com bombas e até armas químicas.

As violências contra esse povo entre os anos 1960 e 1980 aconteceram porque os indígenas representavam um obstáculo para o ideal de “progresso” da ditadura, que rasgou o território situado entre os estados do Amazonas e Roraima para a construção das grandes obras, em especial a BR-174 — que liga Manaus à Boa Vista — e a hidrelétrica de Balbina.

A etnia viu 80% da sua população ser exterminada durante os anos de chumbo. Vítimas do milagre econômico, até hoje os Waimiri Atroari buscam reparação na Justiça pelo genocídio que assolou seu modo de vida. Ninguém foi responsabilizado, o que confirma a máxima de Millôr Fernandes: o Brasil tem um longo passado pela frente.

Foto: Mário Vilela/Funai

Violações contra povos originários durante a ditadura

O golpe em 1964 depôs o então presidente João Goulart, alegando uma suposta ameaça comunista como justificativa. O regime ficou em vigência por 21 anos e teve como práticas sistêmicas perseguição, tortura, assassinato e desaparecimento de opositores, censura de obras artísticas e dos meios de comunicação, fechamento do Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, além da suspensão de direitos políticos de cidadãos e cassação de mandatos de políticos.

Em 2011, foi instaurada a Comissão Nacional da Verdade (CNV) pela então presidenta Dilma Rousseff (PT), com o objetivo de investigar as violações de direitos praticadas pelo Estado entre 1946 e 1988, em especial as que ocorreram na época da ditadura militar.

Em seu relatório final, a CNV reconheceu 434 mortes e desaparecimentos políticos, a maioria sendo no período do regime autoritário. E ao menos 8.350 indígenas foram mortos em massacres, desapropriação de terras, remoções forçadas de seus territórios, contágio por doenças, prisões, torturas e maus tratos.

Um capítulo do documento foi destinado às violações contra os povos originários. Segundo o documento, entre os mortos, a etnia mais exterminada foi a dos Cinta-Larga, de Rondônia, que teve 3.500 indígenas assassinados, seguidos dos Waimiri Atroari (AM), que perderam 2.650 indivíduos. Ainda foram contabilizados 1.180 mortos do povo Tapayuna (MT), 354 Yanomami (AM/RR), 192 Xetá (PR), 176 Panará (MT), 118 Parakanã (PA), 85 Xavante de Marãiwatsédé (MT), 72 Araweté (PA) e mais de 14 Arara (PA).

A CNV pontuou que os números devem ser maiores, já que a pesquisa se limitou a dez povos indígenas, dentre mais de 300 que vivem no Brasil.

O relatório não aponta os autores dos crimes, mas pede que as investigações em relação aos povos originários continuem, recomendando inclusive a criação de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade. Esta medida até hoje não foi implementada, embora siga em discussão.

O ‘progresso’ não gosta de índio

Entre diversos casos de extermínio de etnias indígenas durante a ditadura, cada um com sua particular crueldade, um se destaca pelo exemplo de resistência e luta dos nativos. Trata-se dos Waimiri Atroari, ou povo Kinja (gente de verdade, como se autointitulam), pertencentes ao tronco linguístico Karib.

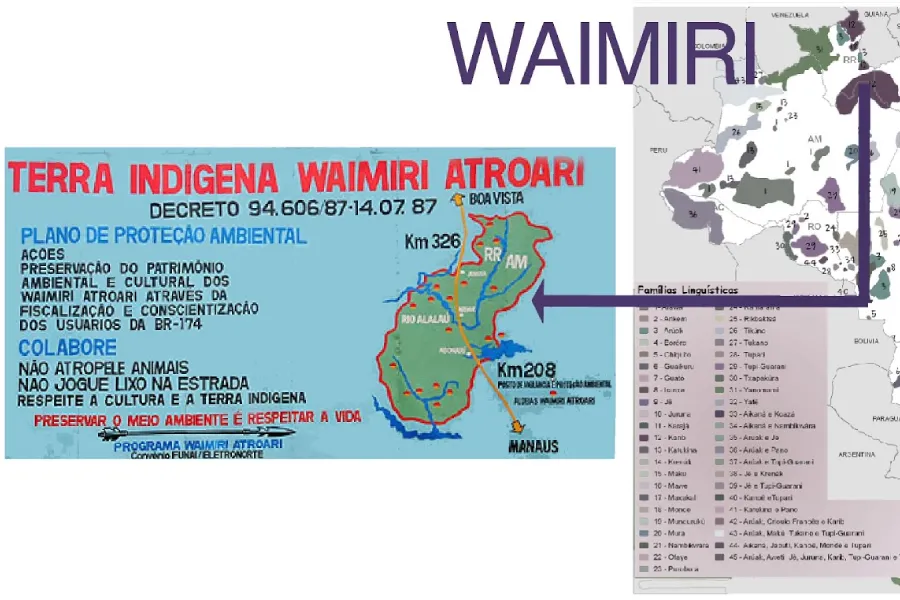

Entre as décadas de 1960 e 1980, os Waimiri Atroari foram alvo de violência e devastação. Suas terras foram invadidas para a construção da BR-174 (que liga Manaus à Boa Vista), a instalação da hidrelétrica de Balbina e a exploração mineral por mineradoras e garimpeiros. Em 1972, a Funai contabilizou cerca de 3 mil membros desse grupo. Em 1983, restavam apenas 350, número que diminuiu para 420 em 1987.

O genocídio encabeçado pelos militares, que dizimou 88% da população dos Kinja, teve como pretexto a “integração” da Amazônia. A maldição desse povo foi estar no caminho do “progresso”: o planejamento da BR-174 atravessava seu território.

Território demarcado dos Waimiri Atroari. A ditadura atravessou o território tradicional com a BR-174. Arte: reprodução/Povos Indígenas Brasileiros.

A Terra Indígena Waimiri Atroari está localizada na Amazônia brasileira, entre o norte do estado do Amazonas e o sul de Roraima. Os indígenas se assentam na região situada à margem esquerda do baixo rio Negro, nas bacias dos rios Jauaperi e Camanaú e seus afluentes, os rios Alalaú, Curiaú, Pardo e Santo Antônio do Abonari.

A partir de 1968, um plano de ação foi elaborado por entidades governamentais como a Funai, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (Dner), o Instituto de Terras (Iteram), o Ministério da Aeronáutica e o Grupamento Especial de Fronteiras do Exército, com o objetivo de viabilizar a invasão do território Waimiri Atroari e a realização dos projetos econômicos do governo militar na região. Esse plano resultou na criação dos Postos Indígenas de Atração (PIA) nos rios Camanaú (1969), Alalaú (1970) e Santo Antônio do Abanari (1972), que tinham como finalidade a remoção dos indígenas e de suas moradias do traçado da rodovia.

As tentativas de contato com os Waimiri Atroari remontam ao início do século 20, mas fracassaram devido à quantidade de malocas indígenas em diferentes rios e à resistência dos indígenas à invasão de seu território.

O historiador Márcio Souza, em seu livro “História da Amazônia“, relembra alguns episódios de reação dos Waimiri Atroari à invasão do território durante a ditadura. A expedição do padre italiano João Calleri foi massacrada em 1968, deixando oito mortos. Em janeiro de 1973, quatro funcionários da Funai foram mortos em conflito com os Waimiri Atroari.

No dia 18 de novembro de 1974, quatro operários que desmatavam um terreno foram atacados e mortos. O episódio ficou conhecido como “Massacre dos Maranhenses”. Em 28 de dezembro, em uma empreitada do cacique Maroaga e do cacique Comprido, importantes nomes da resistência dos Kinja contra as construções no território indígena, foi atacado o posto do Alalaú II — ocasião em que morreu o sertanista Gilberto Pinto. A fama dos Waimiri Atroari era de arredios e selvagens.

Sabia-se, portanto, que a construção da BR-174 seria uma tarefa complexa, demandando amplo apoio militar.

Em um ofício assinado pelo general de brigada Gentil Paes, ele escreve o seguinte: “Esse Cmdo., caso haja visitas dos índios, realiza pequenas demonstrações de força, mostrando aos mesmos os efeitos de uma rajada de metralhadora, de granadas defensivas e da destruição pelo uso de dinamite”.

O comandante Coronel Arruda, do 6º Batalhão de Engenharia e Construção, responsável pelas obras da BR-174, declarou em 1975: “A estrada é irreversível, como é a integração da Amazônia ao país. A estrada é importante e terá que ser construída, custe o que custar. Não vamos mudar o seu traçado, que seria oneroso para o Batalhão apenas para pacificarmos primeiro os índios […]. Não vamos parar os trabalhos apenas para que a Funai complete a atração dos índios”.

Foi nesse tom de violência e apavoro que as Forças Armadas atuaram no processo de construção da BR-174 e em outros empreendimentos realizados no território dos Waimiri Atroari.

Raimundo Pereira da Silva, ex-guarda de matas da Funai que participou da abertura da BR-174, testemunhou a atuação do Batalhão de Infantaria na Selva (BIS) e relata como o desaparecimento de vários indígenas estava diretamente ligado às ações do batalhão: “Fiquei impressionado porque, antes de o Exército entrar, a gente viu muito índio. E eles saíam no nosso barraco. […] Depois que o BIS entrou, não vimos mais índios. […] Antes cansou de chegar 300, 400 índios no nosso barraco”.

A brutal violência que os Waimiri Atroari passaram durante a ditadura só veio à tona anos depois, mais especificamente entre fevereiro de 1985 e dezembro de 1986, quando ocorreu um projeto de alfabetização com a etnia.

‘Por que kamña (civilizado) matou kiña (Waimiri Atroari)’?

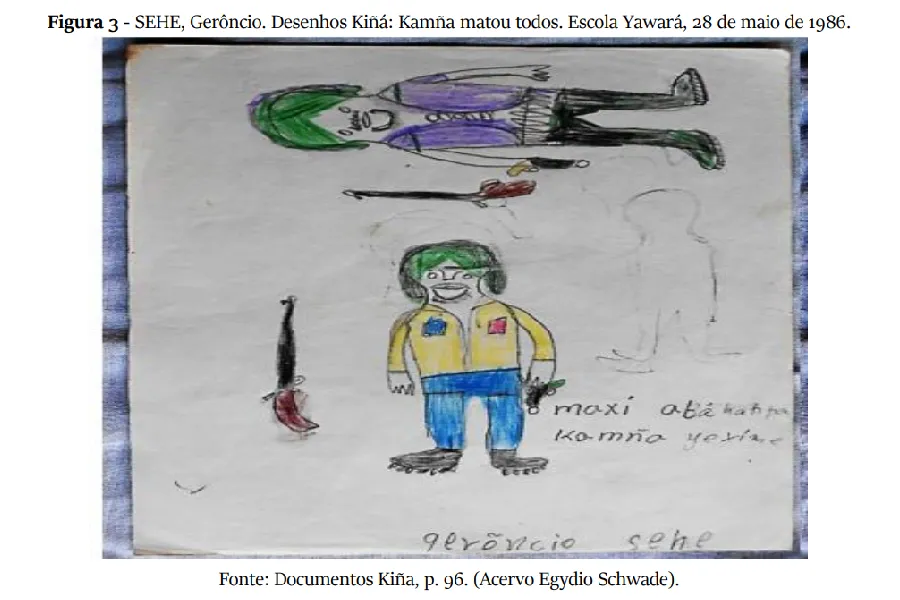

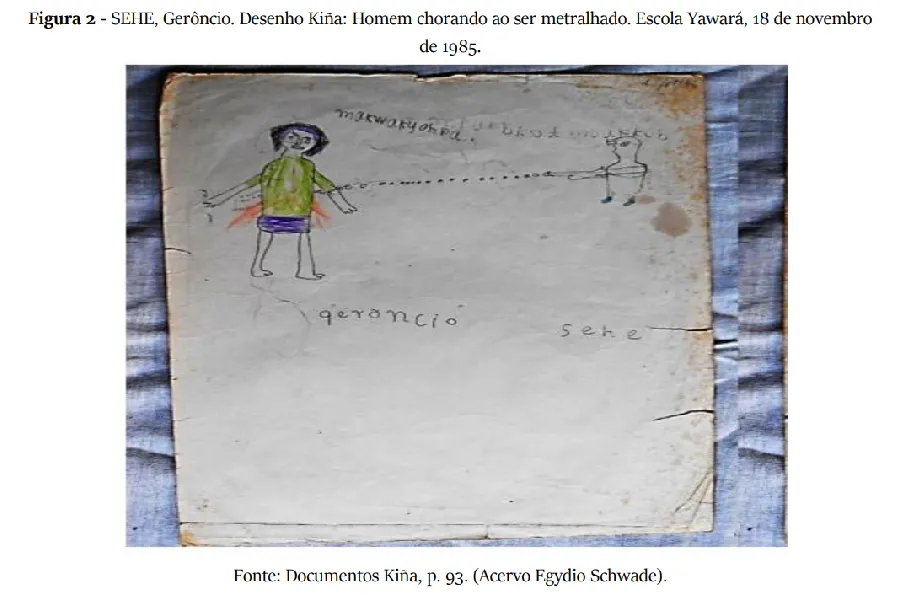

O casal de missionários Egydio e Doroti Schwade foi convidado pela Funai para realizar um processo de alfabetização com os Waimiri Atroari na aldeia Yawará, em Roraima, utilizando a metodologia do educador Paulo Freire.

Conforme a comunicação entre os professores e os indígenas se estreitava, revelações assustadoras eram feitas pelos nativos sobre como eles foram tratados durante a construção da BR-174 e outros projetos . A pergunta mais frequente era: Por que kamña (civilizado) matou kiña (Waimiri Atroari)? Apiemieke? (Por quê?)

Os relatos constam no 1º Relatório do Comitê Estadual da Verdade do Amazonas, lançado em 2012 e que detalha as violações sofridas pelos Waimiri Atroari. De acordo com o documento, no período de alfabetização, as 31 pessoas da aldeia Yawara eram sobreviventes de quatro aldeias situadas na margem direita do rio Alalaú, que desapareceram durante a construção da BR-174. A pessoa mais velha não ultrapassava os 40 anos. Com exceção de duas irmãs que tinham mãe viva, os outros indígenas com mais de dez anos eram órfãos — os pais faleceram durante a construção da estrada.

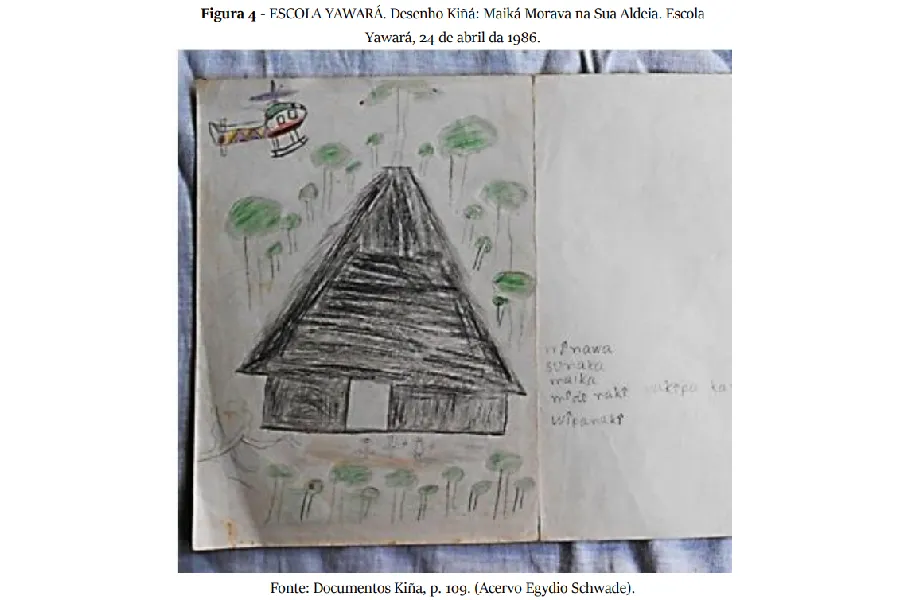

A partir desses relatos, começou a busca por respostas sobre os mais de 2.000 Waimiri Atroari que desapareceram em apenas dez anos. Por meio de desenhos, eles revelaram o método e as armas que os ditos “civilizados” usaram para dizimá-los: aviões, helicópteros, bombas, metralhadoras, fios elétricos e doenças. Comunidades inteiras desapareceram após soldados sobrevoarem ou pousarem em suas aldeias.

- Foto: reprodução/Povos Indígenas, Gênero e Violências/Editora Fi

- Foto: reprodução/Povos Indígenas, Gênero e Violências/Editora Fi

- Foto: reprodução/Povos Indígenas, Gênero e Violências/Editora Fi

Panaxi, indígena que vivia em uma aldeia no Baixo Alalaú com sua família e amigos, deu um relato assustador sobre o que viu

Antigamente, não tinha doença. Kiña estava com saúde. Olha civilizado aí! Olha civilizado ali! Lá! Acolá! Civilizado escondido atrás do toco-de-pau! Civilizado matou com bomba. Civilizado matou Sere. Civilizado matou Podanî. Civilizado matou Mani. Civilizado matou Akamamî. Civilizado matou Priwixi. Civilizado matou Txire. Civilizado matou Tarpiya. Com bomba. Escondido atrás do toco-de-pau!

Relato do indígena Panaxi

Outro episódio cruel da ditadura foi relatado pelos Kinja à Egydio Schwade. Em 1974, durante uma celebração tradicional na aldeia Kramna Mudî, localizada na margem oeste da BR-174, os indígenas estavam recebendo visitantes de comunidades do Camanaú e do Baixo Alalaú.

“A festa já estava começando com muita gente reunida. Pelo meio-dia, um ronco de avião ou helicóptero se aproximou. O pessoal saiu da maloca pra ver. A criançada estava toda no pátio para ver. O avião derramou um pó. Todos, menos um, foram atingidos e morreram. […] Os alunos da aldeia Yawará forneceram uma relação de 33 parentes mortos nesse massacre”, conta Egydio no relatório.

A descrição de um ataque aéreo também aparece em entrevista de Viana Womé Atroari à TV Brasil: “Foi tipo bomba, lá na aldeia. O índio que estava na aldeia não escapou ninguém. Ele veio no avião e, de repente, esquentou tudinho, aí morreu muita gente. Foi muita maldade na construção da BR-174. Aí veio pessoal armado, pessoal do Exército, isso eu vi. Eu me lembro bem, tinha um avião, um pouco de folha, desenho de folha, um pouco vermelho por baixo. Passou isso aí, morria rapidinho a pessoa”.

Reparação na Justiça

Em agosto de 2017, o Ministério Público Federal (MPF) acionou a Justiça para reparar os danos cometidos contra os Waimiri Atroari na construção da BR-174. Além de uma indenização de R$ 50 milhões e de um pedido de desculpas oficial, o MPF pediu que a União incluísse as violações sofridas pelos indígenas no conteúdo das escolas nos ensinos Fundamental e Médio, com destaque para o genocídio dos Kinja.

Segundo os procuradores, os documentos, relatórios e depoimentos colhidos na apuração do caso indicam um genocídio praticado contra a etnia na construção da rodovia.

A Justiça Federal reconheceu as violações praticadas e determinou que empreendimentos capazes de causar grande impacto na terra indígena não podem ser realizados sem que haja consentimento prévio dos Waimiri Atroari. A comunidade deve ser consultada, conforme a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de forma livre e informada, com base em regras a serem definidas pelo próprio povo. A indenização está sendo avaliada pela Justiça Federal.

Sobre as grandes obras em seu território, o indígena Mário Paruwe fez um triste relato: “Antes de acontecer tudo isso, vivíamos felizes. Quando chegou a abertura da estrada, começaram a ‘rasgar’ nossa terra. Acabaram com duas aldeias nossas. Eu sou testemunha! Em uma delas, morreram 16 pessoas, por bombas ou balas. Do outro lado da estrada, morreram mais dez pessoas. Meu pai morreu, minha mãe morreu.”

Até hoje, ninguém foi responsabilizado por esse genocídio.

A cartografia dos cemitérios Waimiri Atroari ao longo da BR-174

Eduardo Gomes da Silva é historiador e professor da Universidade Federal de Roraima (UFRR). Em entrevista à Amazônia Latitude, ele conta que a história das Forças Armadas e os Waimiri Atroari ainda está sendo mal contada.

Haveria um discurso oficial do Estado e outro por parte dos militares, mas a real situação pela qual os indígenas passaram necessitaria urgentemente de uma reparação. “Principalmente por todas as atrocidades pelas quais esse povo passou e vieram à tona com o relatório do Comitê Estadual da Verdade. A gente tem algumas situações nesse processo que não foram totalmente reveladas para a sociedade civil de uma maneira mais plural”, afirma.

O historiador destaca também que os indígenas foram vítimas de um jogo de interesse que envolvia o Estado, os militares e o capital internacional: “A gente tem um um Estado brasileiro, à época, colocando em prática um modelo econômico a partir da materialização do discurso de um suposto vazio demográfico na Amazônia. Paralelo a isso, temos basicamente uma relação umbilical entre o próprio Estado, os militares e o capital internacional. A partir da união desses interesses, há um efeito colateral que afetou diretamente os povos tradicionais, a partir de uma ótica econômica.”

Gomes da Silva afirma que, durante a ditadura militar, diferentes empresas avançaram sobre os territórios, como as mineradoras Paranapanema e Taboca. “[A ditadura] não foi só militar. Tivemos uma ditadura civil-militar e empresarial, porque os militares prepararam todo o terreno para exploração do território desse povo. Então temos algumas empresas que lutam pela invasão do território tradicional do povo que habitou e habita essa região. Posso dizer com absoluta certeza que esse povo saiu com um prejuízo enorme”, confirma.

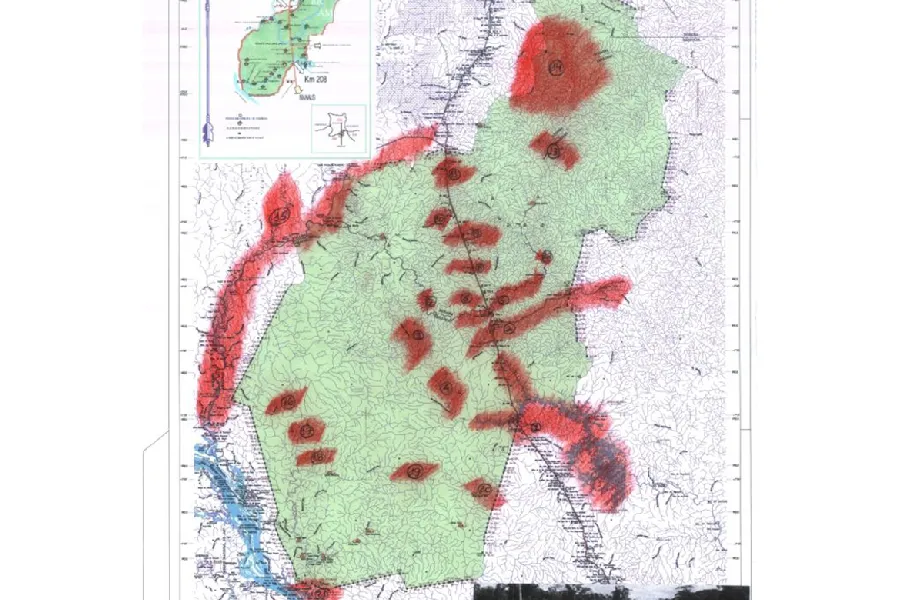

Uma das principais maneiras de resistir é preservar a memória daqueles que se foram durante o genocídio. Recentemente, um grupo de 35 lideranças dos Waimiri Atroari apresentou ao Ministério Público Federal (MPF) uma série de novas revelações, incluindo um mapa que identifica 21 lugares de memória considerados sagrados por esse povo.

Muitos desses locais coincidem com as atividades desenvolvidas pelas frentes de atração nos rios Camanaú, Alalaú e Abonari. Os depoimentos também destacam cerca de 20 áreas de aldeias que foram bombardeadas pelo Exército, resultando na morte sumária de centenas de indígenas. Os corpos eram enterrados nos espaços de terraplanagem da abertura da BR-174 durante a ditadura.

O mapa apresentado pelo povo Waimiri Atroari destaca áreas indicadas em vermelho como locais sagrados para ele, a maioria relacionadas à ocorrência de mortes durante a abertura da BR-174. Arte: Ascom/MPF.

Eduardo Gomes pesquisa e estuda a cartografia desses cemitérios. “Foi um mapeamento que eles fizeram de onde o corpo ou os corpos de seus parentes encontram-se enterrados na BR-174 a partir desses embates na ditadura. Eles acabaram construindo uma cartografia desses locais de memória e que, em tese, comprova o genocídio do povo Waimiri Atroari.”

Em depoimento à Justiça no ano de 2018, Ewepe Marcelo, um dos líderes dos Waimiri Atroari, declarou: “Essas áreas são sagradas para nós, porque foram onde perdemos os grandes guerreiros, grandes líderes das aldeias e onde deixaram uma marca inesquecível. Queremos que fiquem intactas para que as futuras gerações possam conhecer e entender que esses problemas já ocorreram, não são só de hoje”.

Comissão Nacional Indígena da Verdade

Ainda se sabe pouco sobre as violações que os indígenas sofreram ao longo de todo o período da ditadura militar. Apenas um capítulo do relatório da Comissão Nacional da Verdade não abarca todo o sofrimento que diferentes etnias enfrentaram no regime autoritário.

Em abril do ano passado, o Instituto Vladimir Herzog divulgou um relatório sobre o monitoramento das 29 recomendações feitas pela CNV aos três Poderes da República. De acordo com o documento, estamos retrocedendo em relação às 13 recomendações sobre os direitos dos povos indígenas.

O aumento dos índices de invasões de terras indígenas a partir de 2020, o crescimento dos ataques a povos originários por garimpeiros, posseiros e latifundiários, assim como a paralisação e revisão das demarcações são algumas das ações que contribuíram para esse retrocesso.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem adotado um tom conciliador com as Forças Armadas para evitar atritos. O Governo Federal suspendeu as cerimônias institucionais sobre os 60 anos da ditadura militar e desistiu do projeto de criar um Museu da Memória e dos Direitos Humanos, medida anunciada por Flávio Dino, quando era Ministro da Justiça, durante uma viagem ao Chile em 2023.

Homem branco não tem coração

Existem diferentes maneiras de se preservar a memória. O boi-bumbá Caprichoso, que disputa o tradicional Festival Folclórico de Parintins, tem uma toada chamada Waimiri Atroari, de autoria de Milka Maia, que integra o disco Criação Cabocla (1996). A letra conta que no “teatro sangrento da selva” o cacique Maroaga lutou por seu povo.

Invasores entraram em cena

E de sangue tingiram

O colorido das penas

E no silêncio da mata

Dizimaram meu povo

Calaram o grito da minha nação

Homem branco não tem coração

O refrão entoa a frase marcante “Homem branco não tem coração”. A conclusão pode ser uma resposta ao questionamento “Por que kamña matou kiña? Apiemieke?”

O passado ainda é um campo em disputa. A memória é uma das principais armas para se fazer justiça e, de alguma forma, valorizar as vidas perdidas por estarem no caminho de uma locomotiva genocida chamada “progresso”.

Produção: João Felipe Serrão

Edição: Isabella Galante

Revisão: Filipe Andretta

Direção: Marcos Colón