O garimpo e a vergonhosa tragédia do mercúrio

Jorge Bodanzky faz um documentário aterrorizante sobre as consequências, já detectadas em 60% dos locais afetados, do uso de química tóxica na extração do ouro na Amazônia - e o impacto no meio ambiente e na vida também das cidades

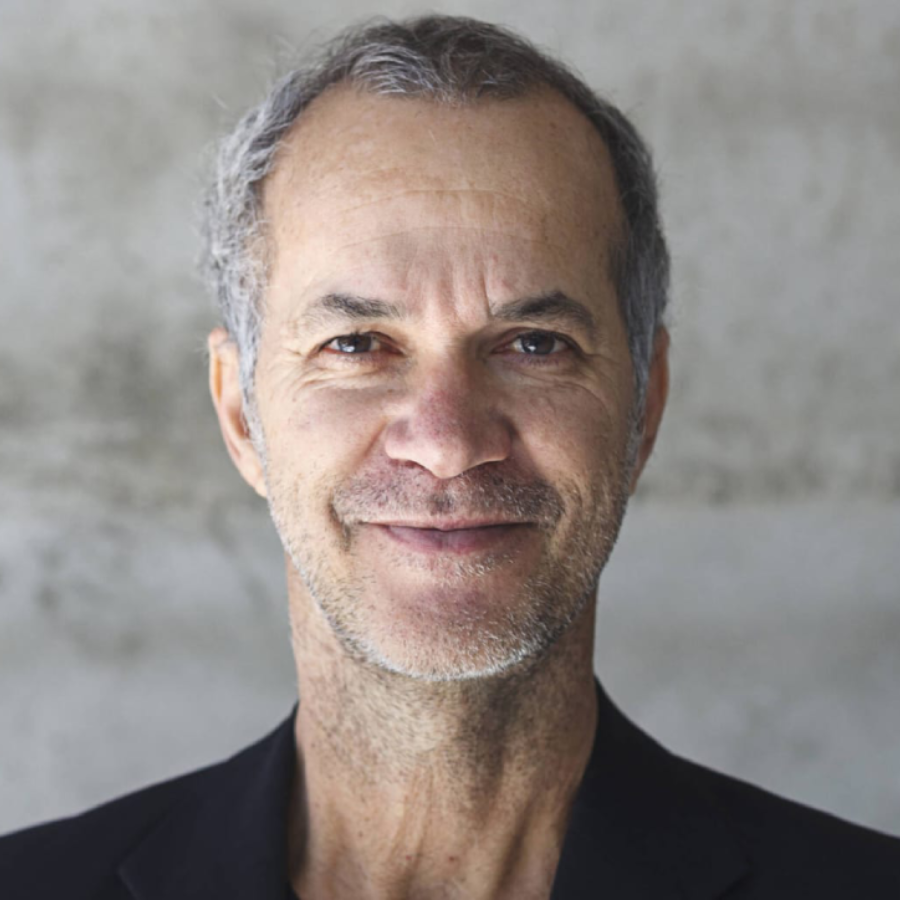

Jorge Bodanzky. Foto: Jotabê Medeiros/Amazônia Latitude.

Na semana em que se celebra o Dia da Amazônia, neste 5 de setembro, é oportunamente lançado no Brasil o novo documentário do veterano cineasta, fotógrafo e roteirista Jorge Bodanzky (diretor do lendário Iracema, uma Transa Amazônica, de 1974, censurado na época pelo regime militar e que voltou aos cinemas restaurado neste ano).

Aos 82 anos, Bodanzky segue produzindo uma obra impregnada não apenas de preocupação sócio-ambiental, mas de cunho investigativo profundo, ativista, contundente, imprescindível. No novo documentário, intitulado Amazônia, A Nova Minamata?, o espectador será convocado a descobrir que a contaminação da floresta pelo mercúrio dos garimpos não é apenas algo remoto que afeta a vida de desconhecidos. A pulverização de mercúrio nos rios da Amazônia é um envenenamento que repercute não somente na alimentação, saúde e futuro da floresta e de seus habitantes (especialmente o povo Munduruku, na região do Alto Tapajós), mas também no abastecimento das cidades, das populações urbanas. Além de aniquilar os rios, o mercúrio, também conhecido como “prata-viva”, é altamente tóxico e é associado a doenças neurológicas e renais e a problemas de concentração e relacionamento social.

Bodanzky acompanha primeiro o esforço de conscientização do povo Munduruku acerca do perigo que o garimpo (e suas ações) representam para sua sobrevivência. Depois, o filme se reveste de um caráter de denúncia, explicitando – com filmagens e arquivos de uma tragédia precedente no Japão, a partir dos anos 1930 – o tamanho da tragédia ambiental que o País tem diante de si. Já exibido em festivais (nacionais e internacionais, em países como Estados Unidos, França, Alemanha e Portugal), Amazônia, a Nova Minamata? estréia neste 4 de setembro. Com coprodução da Globo Filmes e Globonews, e realização da Ocean Films, o longa foi produzido por Nuno Godolphim e João Roni, tendo Walter e João Moreira Salles e a VideoFilmes como produtores associados.

Amazônia, a Nova Minamata? acompanha missões médicas em 5 aldeias Munduruku, e o processo de colher exames nas populações, além de amostras de água contaminada de 20 rios da região. Ao final, o espectador descobrirá, estarrecido, que 60% das amostras mostram contaminação pelo mercúrio. O filme também examina, no Japão, a batalha das vítimas de Minamata (na Província de Kumamoto) para conscientizar o futuro acerca da necessidade de se controlar a voracidade homicida do progresso a qualquer custo. Nessa gangorra entre as vítimas do passado, no distante Japão em preto e branco, e as vítimas do presente, as coloridas crianças Munduruku, o documentário pinta uma tela de emoções vertiginosas, angustiantes porém prenhes de uma força humanista poderosa.

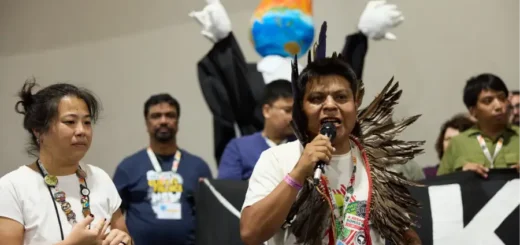

O garimpo do ouro exporta bilhões de reais todo ano para o exterior, mas não traz benefício algum para as populações ribeirinhas nem para os povos indígenas. A esperança, como o filme mostra, está na emergência de novas lideranças esclarecidas entre os indígenas, como é o caso de Alessandra Korap.

Amazônia Latitude conversou com o celebrado cineasta Jorge Bodanzky, um dos mais importantes diretores do cinema brasileiro, em atividade desde os anos 1960. Como diretor e câmera, realizou documentários e filmes com Hector Babenco, Antunes Filho, Maurice Capovilla, José Agripino de Paula, Reinhard Kahn, entre outros. Seu grande clássico, Iracema, Uma Transa Amazônica, dirigido com Orlando Senna, é um drama documental que combina realidade e ficção e é ambientado no coração dos impactos sociais e ambientais da construção, pela ditadura civil-militar, da Rodovia Transamazônica. Iracema (Edna de Cássia), é uma jovem indígena de 15 anos que, ao chegar a Belém para o Círio de Nazaré, torna-se prostituta e passa a viajar com o caminhoneiro Tião Brasil Grande (Paulo César Pereio). Enquanto ele assume um discurso ufanista patriótico, ela encarna a exclusão e a marginalização das populações originárias da época. Proibido no Brasil durante seis anos, até 1981, o filme entrou para a lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

O garimpo do ouro exporta bilhões de reais todo ano para o exterior, mas não traz benefício algum para as populações ribeirinhas nem para os povos indígenas. Fotograma: Amazônia, A Nova Minamata? / Ocean Films.

Amazônia Latitude: O lance do Mal de Minamata, no Japão, apareceu para o filme antes de você iniciar o projeto ou veio depois?

JORGE BODANZKY: Foi o seguinte: eu estava fazendo um filme, uma série para a HBO na época, chamada Transamazônica, uma Estrada Para o Passado (hoje disponível no Prime Video). Isso foi em 2016. E a gente, atravessando o Rio Tapajós, se deparou com uma reunião de caciques Mundurukus. E fomos fazer o registro desse encontro. Lá, estava presente um médico, que era o Dr. Jennings.

O Dr. Erik Jennings, que aparece no filme?

Sim. Ele tava lá e a gente achou estranho. “O que um médico está fazendo aqui?”. Então, conversando com ele, ele explicou: “Olha, eu vim aqui porque houve uma demanda fora do comum de cadeiras de rodas para crianças nessa área. E eu vim pesquisar para ver se já não é, possivelmente, um efeito do do mercúrio nessas populações indígenas ribeirinhas do Tapajós”. E de fato se constatou que era mesmo, né? E ele também disse para gente que os sintomas que ele estava observando naquele momento eram os mesmos que aconteceram na Baía de Minamata, no Japão, 50 anos antes, quando uma indústria química derramou mercúrio na água da baía e isso foi absorvido pelos peixes, as pessoas comeram os peixes e começaram a ter problemas neurológicos terríveis. E não se sabia, no início, que era provocado pelo mercúrio, né? Então, milhares de pessoas no Japão sofreram com essa consequência desse envenenamento, com problemas neurológicos todos irreversíveis. Só que no Japão houve uma luta. Levou 30 anos, mas eles conseguiram fechar a fábrica, limpar a baía, ser indenizados. Hoje tem o Museu do Mal de Minamata. A gente achou interessante porque, como o Dr. Erik falou, no que está começando a aparecer agora, a gente pode ver o que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos, a partir do que aconteceu em Minamata. Então, essa foi a origem do filme. A [possibilidade de a] gente poder antever os estragos, né?

Foi uma percepção do médico, então, já em 2016? Porque o filme se passa principalmente no período bolsonarista, né?

Isso. Ele começou um pouquinho antes, terminou um pouquinho depois, né? Nós pegamos Bolsonaro, pegamos a pandemia.

Inclusive, aquela cena que é forte no filme, que é a do grupo de Mundurukus que apoiava os garimpeiros, que não queria que saíssem do rio, vendo algum tipo de benefício ali, marchando pela cidade…. Isso foi uma marca do período bolsonarista.

E que é um problema talvez dos mais sérios para enfrentar essa situação: a cooptação. Cooptação dos indígenas e dos ribeirinhos também, por parte dos garimpeiros. Dos garimpeiros, do tráfico, enfim. Porque é uma região com poucas oportunidades. Chega lá, oferece um celular, dá uma gasolina, uma cesta básica, e alguns indígenas acabam aceitando isso e até favorecendo, quer dizer, defendendo. Ou mesmos são garimpeiros que, na maioria das vezes, defendem a entrada dos garimpeiros. É um grande problema para enfrentar, porque, além dos índios terem que encarar o problema de saúde, ainda têm que enfrentar os seus próprios parentes para convencer. Há uma divisão interna.

No filme, você mostra indígenas botando fogo na casa de indígenas, de lideranças da aldeia. Acredito também que o filme vai além do cinema quando a produção se dispõe a projetar o filme do caso de Minamata para os indígenas, os Mundurukus. É outra cena forte, quando eles veem o que aconteceu 50 anos antes.

A gente fez um pequeno teaser daqueles filmes de Minamata, das vítimas de Minamata, e colocou na língua Munduruku. Fez uma narração em Munduruku e entregou para eles, e eles mesmos começaram a projetar nas aldeias, né? Para entenderem qual era a relação de Minamata com o que estava acontecendo com eles. Isso foi muito importante porque, quando a gente foi filmar, eles já sabiam mais ou menos o que era Minamata.

A gente fez um pequeno teaser daqueles filmes de Minamata, das vítimas de Minamata, e colocou na língua Munduruku. Fotograma: Amazônia, A Nova Minamata? / Ocean Films.

É interessante esse espaço de tempo de 50 anos que se passou desde que foi denunciado o caso de Minamata.

Nos anos 1950 é que começam a surgir os efeitos na população, ao longo dos anos 1950. Mas a contaminação, ela começa no final dos anos 1920, no início dos anos 1930, quando eles começam a jogar o mercúrio. Tudo é demorado mesmo. Porque os efeitos não são visíveis. O mercúrio não tem cheiro. Não tem cheiro, não tem gosto. E aí, quando você diz, eles não acreditam; eles dizem: “Ah, deixa para lá, isso aí é invenção do branco para nos atrapalhar a vida, para assustar”.

Também estão sendo comemorados 50 anos do seu filme clássico Iracema, Uma Transa Amazônica. Que, aliás, é um filme que foi feito em outra circunstância, né? Era mais difícil tratar desses temas indígenas naquela época, eu imagino, ou não?

É diferente, era difícil. Mas hoje também é difícil, né?

Hoje também é difícil, é verdade.

Nunca foi fácil, vou falar assim.

Nos anos 1970, eu li algo a respeito, você teve que fazer um trabalho de convencimento da família da atriz, da menina indígena. O próprio (Paulo César) Pereio, você o advertiu quanto a flertes: “Olha, Pereio, não avança nessa direção”. A mentalidade dos anos 1970 era diferente, havia até uma normalidade na barbárie.

A diferença era que havia a presença da ditadura, era o auge da ditadura militar, do governo Médici. Então, além de todos os problemas, vamos dizer, logísticos do filme, você ainda tinha a questão da segurança, não é? De a gente ser delatado, de poder ser preso, de ter material embargado.

O filme desenvolveu uma fama não de denúncia, muita gente não sabia qual era a mensagem dele. Falavam: “Bom, acho que Transa Amazônica, né, deve ser uma, é uma chanchada”. Não teve esse aspecto?

Teve muita essa gente que tem essa leitura, que acha isso até hoje, até hoje pensa que é uma chanchada. Sai decepcionado, né? Tem uma cena de nudez. Lembro que o filme foi colocado, pirata, no YouTube. Alguém colocou no YouTube. E eu deixei, só para ver os comentários. Alguém disse ali: “Ó, vai no minuto tal que você vai ver as tetas mais bonitas do cinema”, ou qualquer coisa assim. “Não perde tempo em ver o resto, vai no que interessa!”. Um outro dizia: “Isso é uma fraude, promete uma transa, cadê a transa? Não vi transa nenhuma”. É verdade. Tinha de tudo. Mas a ideia foi justamente criar essa essa duplicidade, porque É uma transa.

A esperança, como o filme mostra, está na emergência de novas lideranças esclarecidas entre os indígenas, como é o caso de Alessandra Korap. Fotograma: Amazônia, A Nova Minamata? / Ocean Films.

Sim, a prostituição de indígenas era um problema sério, como ainda é.

E aí foi uma uma sacada, eu acho que, não sei se foi minha ou do Orlando (Senna, co-diretor), ou se foi conjunta, não me lembro mais quem, que a gente resolveu dar esse subtítulo, né? O filme originalmente chamava-se só Iracema. E também (o trocadilho) só funciona no Brasil, né? Na Europa toda ele só vai como Iracema.

E seu parceiro na direção do Iracema? Eu conheci Orlando Senna quando ele estava na gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura.

É, ele era o Secretário do Audiovisual. Ele viajou bastante, foi para cá, foi para lá, esteve em Cuba também, foi diretor da Escola de Cinema de Cuba. Ele tá aí, mas infelizmente ele tá bem prejudicado (Senna, que vive atualmente no Rio, teve um diagnóstico de demência), não está em condições de dar entrevista.

Uma coisa que você mencionou agora há pouco foi a questão do tráfico na floresta. Não era tão forte nos anos 1970, certo? Não era uma questão ainda.

Não, não havia presença do tráfico, porque não havia nada lá, né? Era mais inóspito. Havia o contrabando de madeira, isso já tinha. Mas o contrabando de madeira não estava na mão dos traficantes, como hoje. Porque hoje os traficantes são uma indústria, tudo que é ilegal passa pela mão deles. O ouro, o mercúrio, a droga. São cartéis internacionais que dominam isso. O caso do Dom Philips e do Bruno Pereira foi exatamente disso, porque eles estavam denunciando a pesca ilegal, que estava na mão do tráfico. Foi por isso que eles foram mortos.

Mas você já sentia essa animosidade, essa sensação de perigo, quando você viajava filmando pela floresta nos anos 1970?

Sim. Quando eu fiz um filme chamado O Terceiro Milênio, que vai agora para o Festival de Brasília, a gente subiu o Rio Javari, exatamente onde o Dom e o Bruno foram mortos. E já naquela época já havia uma uma animosidade muito, muito perigosa entre os madeireiros e os indígenas.

O Terceiro Milênio é de quando?

Ele é do final dos anos 1970. 1979 e 1980. Recuperei, restaurei e ele vai ser lançado agora no Festival do Cinema de Brasília, em novembro de 2025.

Esse filme também esteve sob censura do governo militar?

Não, porque ele não foi distribuído no Brasil. Ele passou numa mostra no MASP na época. Mas ele não foi para os cinemas. Os filmes todos que eu fiz foram feitos em 16mm e, para entrar no cinema, ele tinha que ser ampliado para 35mm. Isso requer um investimento que a gente não tinha na época.

Porque hoje os traficantes são uma indústria, tudo que é ilegal passa pela mão deles. Fotograma: Amazônia, A Nova Minamata? / Ocean Films.

Nem a Embrafilme tinha?

Não, a Embrafilme… Nem me lembro mais, mas não entrou na história não.

E o Transa Amazônica, foi censurado?

Esse foi censurado aqui no Brasil. Ficou 6 anos sem poder exibir. Sem poder exibir nos cinemas, mas ele foi exibido amplamente no ambiente de cineclubes, que eram exibições semi-clandestinas. Usavam a bitola 16mm, porque ainda não tinha o vídeo, né? E eram projeções feitas em locais que não eram cinemas. O sindicato dos jornalistas, agremiações estudantis, as associações da igreja. A presença da igreja era muito forte naquela época.

Teve algum episódio de repressão em alguma das exibições?

Não. Mas eu não acompanhei tudo. Porque foram, acho, sete ou oito cópias que circularam o Brasil inteiro e sempre teve problemas locais, né? De apreensão, de proibição, disso, daquilo. Mas os cineclubistas eram ativistas, entende? Muito espertos e se organizavam bem. Conseguiam as cópias e tudo. Conseguiam, exibiam, debatiam. E, depois de seis anos, ele foi liberado.

Você lembra em que governo e o festival?

Foi aceito no Festival de Cinema de Brasília, em 1980. Ele foi rodado em 74, em 80 ele vai para o Festival do Cinema de Brasília, ganha os principais prêmios e a partir daí a censura libera ele e aí entra a distribuição. Mas ele chega no cinema já tarde, perdeu seu impacto inicial. Mas ele fez sua carreira nos cineclubes.

E prêmios? Você ganhou muitos prêmios com o filme, né?

Ganhei.

Internacionais?

Nacionais e internacionais. Nacionais, depois de 6 anos. Porque não tinha como antes. Não, ele ganhou um prêmio da crítica de Minas, mesmo estando proibido. Ele ganhou dois ou três prêmios mesmo estando proscrito. A gente não aceitava (a censura) passivamente. Para mim, ele era meu filme e eu não levava em consideração a censura oficial. E a censura, ela na época ela só censurava as salas de cinema. As cópias em 35mm, a cópias em 16mm não alcançavam.

Você foi parceiro do José Agrippino de Paula. Como foi esse período?

Foi no final dos anos 1960, 1968, 1969. O Agrippino, nós morávamos próximos aqui em São Paulo, na Vila Buarque. E o Agrippino era uma espécie de guru. Eu frequentava a casa dele, a gente ficava lá. Era guru de muita gente interessante na época. E era um ambiente muito desafiador, uma coisa muito bem paulistana daquela época da ditadura, né? Era um centro onde a gente pensava, desafiava, experimentava, experimentava drogas. E o Agrippino tinha escrito um livro chamado Panamérica, famoso. E aí ele disse: “Olha, eu gostaria de fazer um filme baseado no Panamérica“. Ele não entendia nada de cinema, e perguntou: “Você quer fazer para mim?”. Eu falei: “Tudo bem”. Topamos, mas não tinha absolutamente dinheiro nenhum. Aí eu pegava sobras de filme, dos filmes que eu tava filmando, e usava isso para fazer as filmagens do Agripino. E ele criava a cena, era um happening. Eu tinha total liberdade de filmar como eu queria e filmava enquanto ainda tinha filme. Quando acabava, esperava ter (latas de) filmes suficientes para o outro dia de filmagem. E as filmagens eram totalmente do tipo de teatro que se fazia na época, aquele que o Living Theater fazia. Um teatro de performance, ativista. Então saía, ele saía no carro da mulher dele, que era uma van, e anunciava: “Vamos passar na casa da Ruth Escobar!”. Acordava ela, tirava ela da cama, jogava no carro, vamos fazer qualquer cena assim! E hoje vamos pegar o Jô (Soares), que participou do filme Hitler Terceiro Mundo. Mas tudo sem aviso. Não sabia de nada, batia na casa dele, chamava e topavam. O Hitler Terceiro Mundo foi restaurado, muito bem restaurado pelo Sesc, e está no streaming, você acha ele no YouTube. Eu fiz a câmera do filme, a fotografia.

Os sintomas que ele estava observando naquele momento eram os mesmos que aconteceram na Baía de Minamata, no Japão, 50 anos antes. Fotograma: Amazônia, A Nova Minamata? / Ocean Films.

E o Agrippino era o autor e diretor, né?

Sim. Esse que tem o Jô. Tem também um homem de pedra, uma espécie de Coisa.

O que aconteceu com o Agrippino?

Ele ficou muito prejudicado, né? Talvez em consequência do uso de drogas, não sei. LSD. Ele foi parar no Embu e se isolou, acabou morrendo lá no Embu. Bom, ele nunca foi muito social, né? Era uma figura retraída. Eram as pessoas que ficavam em torno dele. Mas ainda foi feito um filme interessante, no qual eu apareço, dirigido por Miriam Schnaiderman, sobre a fase dele no Embu. Ele queria muito filmar ainda, em Super 8. Fui eu que o estimulei a fazer o Super 8. Ele gostou, filmou, fez coisas muito interessantes. Quando perguntaram para ele: “O que você quer fazer?” Ele falou: “Eu queria filmar em Super 8”. Aí me colocaram em contato com ele para articular essa filmagem de Super 8. Mas ele já tava completamente fora da realidade. Ele disse que só filmava com uma Canon, arranjaram a tal de Canon para ele, ele olhou e disse: “Ah, mas não é isso”. Mas o Agrippino é até hoje, eu acho, um dos grandes. O filme é o filme mais marginal do cinema brasileiro: Hitler Terceiro Mundo.

Por que você acha isso?

Porque ele é totalmente fora de qualquer padrão.

Essas coisas te influenciaram de alguma maneira?

Sim, muito. Essas experiências dos anos 1960, em termos de linguagem. E também os estudos que eu fiz na Universidade de Brasília, depois na escola de design de moda na Alemanha, na Espanha. Os filmes que se faziam naquela época, não só os do Agrippino, que foi o mais radical, mas o (Maurice) Capovilla, os trabalhos do João Batista de Andrade. Era toda uma geração, né? Que fazia o cinema marginal do Brasil.

Amazônia, A Nova Minamata? (2022)

Documentário

Duração: 1 hora e 16 minutos

Direção: Jorge Bodanzky

Roteiro: Nuno Godolphim e Tiago Carvalho

Idioma: Português

Produção: João Roni, Nuno Godolphim e Ocean Films

Mais informações aqui.

Texto e entrevista: Jotabê Medeiros

Revisão e edição: Juliana Carvalho

Montagem da página: Alice Palmeira

Direção: Marcos Colón

Jotabê Medeiros

Jotabê Medeiros