Comida cabocla: Mandicuera, o mingau ritual servido em memória dos mortos

A mandioca como conexão cultural e ritual na Amazônia paraense

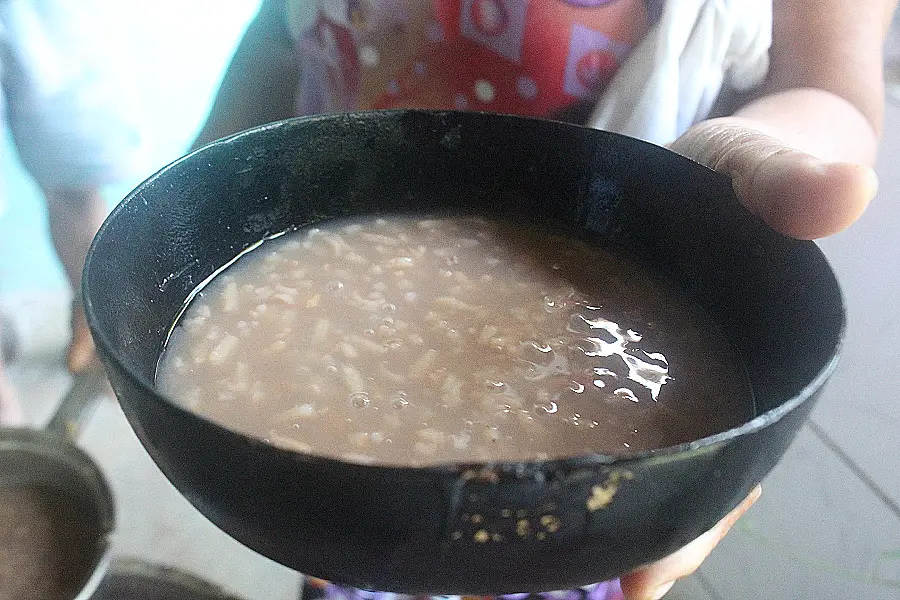

A mandicuera é um mingau de mandiocaba preparado no nordeste paraense como parte das tradições do Dia de Finados.

Fotos: Miguel Picanço. Arte: Fabrício Vinhas.

A mandioca tem desempenhado papel decisivo na formação da história e das culturas alimentares do Brasil. Sua presença atravessa o tempo como raiz e metáfora, nutrindo corpos, identidades e cosmologias. Não é por acaso, portanto, que obras célebres como O Índio na Cultura Brasileira (Ribeiro, 2013), Importância Sociocultural da Farinha de Mandioca no Brasil (Marcena, 2012), História da Alimentação no Brasil (Cascudo, 2011), Farinha, Feijão e Carne Seca: Um Tripé Culinário no Brasil (Silva, 2005) e O que faz o Brasil, Brasil? (DaMatta, 1986) reconhecem sua centralidade.

Essas obras assinalam que a mandioca foi – e continua sendo – um dos alimentos fundantes da mesa brasileira, funcionando como recurso vital e instrumento civilizatório, como sustento e símbolo. A mandioca ajudou a moldar a cozinha e, com ela, a própria ideia de “brasilidade”, de uma identidade alimentar que é também histórica, política e afetiva.

No Pará, sua importância assume feição majestosa. Ali, ela reina absoluta, atuando como marcadora sociocultural que diferencia e singulariza o povo paraense, comunicando identidade e pertencimento. É comida ancestral, talvez a mais ancestral entre as comidas amazônidas e, quiçá, entre as brasileiras. Afinal, quando os colonizadores invadiram os territórios amazônicos, os povos originários já a haviam domesticado (Ribeiro, 2013) e elaborado um vasto, rico e complexo repertório alimentar dela derivado. Esse repertório, longe de se restringir à subsistência, mobiliza e modela até hoje as experiências cotidianas, sensoriais e simbólicas do ser paraense.

Não seria exagero afirmar que a ancestralidade paraense é visitada todos os dias à mesa – desde a manhã, quando se prepara a tapioquinha que desperta o dia; passando pelo almoço, em que a farinha baguda1Baguda é como os paraenses chamam à farina d`água e lavada produzida na região bragantina. Reconhecida, por sua singularidade e unicidade, como a melhor farinha do Pará. Essa unicidade atribuída à farinha lhe assegurou, no ano de 2023, o selo de Indicação Geográfica (IG). se torna presença incontornável; até à tardinha, quando o tacacá perfuma o ar e convoca o encontro.

Em cada gesto de comer e fazer, há uma memória viva, um elo com o tempo profundo que a mandioca, como comida ancestral, agencia e performa majestosamente nos territórios e nas cozinhas amazônidas. Para compreender essa profundidade, é essencial reconhecer que o ato de comer é uma das primeiras lições culturais do ser humano. Desde cedo, aprendemos o quê, como, quando e com quem comer, e até por que escolher determinados alimentos ao invés de outros. Esses gestos, aparentemente banais, constituem uma pedagogia silenciosa, transmitida pelos afetos, pelos olhares e pelos modos de viver. O aprendizado, que se estende pela vida inteira, forma o que chamamos de comportamento alimentar, uma trama moldada pelos padrões simbólicos e pelas práticas culturais de cada grupo, que dão forma àquilo que Contreras e Gracia (2011) chamam de cultura alimentar: um conjunto de representações, crenças, saberes e práticas herdadas, aprendidas e compartilhadas entre os que partilham uma mesma mesa e uma mesma história.

Os autores recordam que nossas atitudes diante da comida são aprendidas de outros – dos que nos rodeiam e nos formam – familiares, amigos, vizinhos, ou aqueles com quem dividimos o território e o idioma da fome e do sabor. Comer é também um gesto de pertencimento.

Mas o comportamento alimentar não se limita a um conjunto de hábitos. Ele é atravessado pelo território, pelo chão que se pisa, pelo ar que se respira, pelo que a terra dá e o corpo reconhece como seu. Cada pessoa traz dentro de si o sabor do lugar de onde vem, o cheiro do fogo de sua cozinha, o som do pilão ou do rio que banha sua existência.

A cozinha, assim, não é apenas o espaço físico onde os alimentos são preparados. É um território simbólico, um lugar de experiências e de memórias, onde se encontram as práticas e os afetos, os mitos e as crenças, os saberes e as paisagens. Nela, o mundo se revela e se recria em torno do alimento.

Cada sociedade carrega sua própria cozinha e nela se refletem suas formas de classificar, combinar, transformar e consumir. Comer, portanto, é uma linguagem, uma forma de dizer quem somos.

Por isso, a cozinha é central nas culturas humanas. É nela que se condensam os sabores e os saberes, os valores e as técnicas, os gestos e os utensílios, as representações e os símbolos. Cozinhar e comer são atos cheios de sentido e plenos de imaginação, afeto e identidade. Cada prato porta um fragmento de mundo e um punhado de lembranças. O que se cozinha é também o que se sente e o que se recorda: os alimentos são guardiões das memórias gustativas e afetivas que moldam nossas identidades coletivas (Picanço, 2018).

A espera da mandiocaba: a cozinha como território de encontros, memórias e do tempo profundo que molda a cultura alimentar amazônida. Foto: Miguel Picanço/Acervo pessoal.

Se o que comemos carrega emoções, o comer nunca é apenas nutrir-se. É um modo de habitar o mundo. Conhecer uma cozinha é conhecer uma forma de existir: é acompanhar o ciclo de plantar e colher, de transformar e saborear, de compartilhar e celebrar.

Pensar a cozinha é pensar nos lugares onde ela se faz viva – territórios, paisagens e regiões que lhe dão corpo e espírito. O território, pontua Giménez (2007), é o espaço onde o ser humano tece suas concepções de mundo, onde cria e recria suas formas de vida. É o chão da subsistência e da memória, a terra que acolhe o trabalho e os afetos, o cenário das expressões culturais que, em sua materialidade e interioridade, traduzem modos de pensar e agir no tempo e no espaço. É nesse encontro entre território, corpo e cultura que se desenha a alma dos povos.

Rodríguez G. (2020) amplia essa ideia ao nos convidar a perceber o território com todos os sentidos, cheiros e sabores que emergem da paisagem, os sons das cozinhas e dos fogos, os gestos de quem amassa, conserva e transforma. Fala-se de uma “região alimentar”, um espaço onde a diversidade natural e cultural se encontra, marcada por presenças tutelares, fatores agroecológicos e padrões alimentares que expressam o vínculo entre o humano e o lugar. Essa região alimentar é feita de várias camadas: a cozinha da memória, que guarda as lembranças e afetos; a cozinha do lugar, que traduz a materialidade do território; e a cozinha patrimonial, enraizada na tradição, que preserva técnicas, ingredientes e gestos transmitidos entre gerações. Nela, o alimento não é apenas sustento, é herança, reconhecimento e identidade.

Conhecer uma região alimentar é, portanto, mergulhar nas cozinhas locais e em suas particularidades. É compreender que cada refeição é também um rito, e que cada alimento carrega o tempo do território em que nasce.

Na Amazônia Atlântica, especialmente na comunidade de Araí, em Urumajó2Araí é meu lugar no mundo. É chão de origem, terra onde nasci e à qual retorno como etnógrafo do vivido. Geograficamente, repousa sob o nome oficial de Augusto Corrêa, mas no coração dos que ali habitam — e no meu — é Urumajó que ressoa. O nome foi trocado em 1961, mas nomes não são apenas palavras: são raízes, são memórias, são mapas afetivos de pertencimento. Urumajó carrega a alma de seu povo, sua história silenciosa, seus rios, suas rezas, seus caminhos de barro e de fé. Escolho, pois, dizer Urumajó — não por desdém ao nome novo, mas por fidelidade à identidade desse território. De onde sou nativo, sou filho desse nome que canta no peito com orgulho, urumajoense., a comida é paisagem e memória: nasce das florestas, dos frutos – bacuri, taperebá, muruci, pupunha, cupuaçu. Dos rios e mares, os peixes, os mariscos e os crustáceos que alimentam o corpo e a palavra. Nasce das roças de mandiocas, onde uma delas, a mandiocaba, se converte em narrativa ritual e em acontecimento simbólico.

A mandiocaba: cultivo, singularidade e propósito ritual

Como diria Tim Ingold (2015), é a partir de um emaranhado de práticas que o mundo se tece. E em Araí, esse emaranhado é tecido pelas mandiocas, no plural. São muitas espécies cultivadas, mas uma delas destaca-se por sua singularidade: a mandiocaba, de casca avermelhada, cuja colheita só ocorre após um ano de plantio. É dela que nasce a mandicuera, um mingau ritual cuja feitura, ainda que hoje esteja em processo de descontinuidade, continua atravessando as experiências cosmológicas, as sociabilidades e comensalidades dos paraenses que povoam o nordeste do estado.

A singularidade da mandiocaba reside no fato de ser cultivada para um único fim: dar origem à mandicuera, mingau bebido em memória dos mortos. Seu cultivo, portanto, não é profano nem utilitário, é voltado para o rito, para a preparação de uma iguaria que exige paciência e tempo. Não é plantada em abundância como as outras variedades destinadas à farinha d’água ou à tapioca. Ela floresce no limite entre o alimento e o símbolo. Assim, como a mandiocaba, a mandicuera é um mingau ritual e singular, cuja feitura se dá, em média, duas vezes por ano, regida por crenças que constituem um sistema simbólico amazônico.

A mandiocaba é a matéria prima para a produção da mandicuera. A espécie é colhida de 6 a 24 meses após o plantio. Foto: Miguel Picanço/Acervo pessoal.

A compreensão da mandicuera como mingau ritual nos convida a observá-la sob as lentes teóricas de Victor Turner, uma das principais referências nos estudos antropológicos sobre o tema. Sua obra O Processo Ritual (1974) introduz uma nova perspectiva sobre esses fenômenos, apontando-os como processos sociais atravessados de significado simbólico que atua como vetor de transformação individual e coletiva.

A ideia de Liminaridade ganha centralidade em Turner. Ele a compreende como o estado intermediário no qual os participantes de um ritual, estando entre posições sociais fixas (o estado liminar). Neste estado, as regras socialmente estabelecidas são suspensas, o que promove incerteza e capacidade criativa. Nesse movimento, o ritual se apresenta como um laboratório simbólico que permite que hierarquias sejam ponderadas, emanando novos sentimentos de pertença. É no interstício desse movimento que a noção de communitas se revela. Ela se impõe como um experimento de comunhão entre os iguais, partícipes do ritual, atuando quase como um ‘desvio’ da rigidez da estrutura social.

Em Turner, há um deslocamento da análise da estrutura para a análise dos processos. Nessa perspectiva, o ritual é apontado como uma ação performativa que, ao dramatizar os conflitos, funciona como caminho para adensar valores, possibilitando também a fluidez de novas lógicas sociais.

Percebe-se certa combinação entre a leitura simbólica dos significados próprios dos rituais com uma perspectiva processual, que os inscreve como movimento dinâmico e, portanto, vetor de transformação. Logo, o ritual reflete a sociedade, ao mesmo tempo que, como agente, opera sobre ela, configurando e reconfigurando novas lógicas sociais e identitárias.

O autor convida a olhar o ritual como processo vivo no qual, por meio de atuações performativas, o simbólico e o social se emaranham, elaborando novos sentidos. É assim compreendido como uma chave de leitura privilegiada para entender a condição humana em sua dimensão simbólica e relacional, suas contradições, conflitos e reinvenções.

A mandicuera, mingau elaborado a partir da calda da mandiocaba, revela-se mais do que uma iguaria tradicional, é uma comida ritual, um marco da ancestralidade alimentar amazônida, atravessando gerações e conectando famílias, territórios e memórias coletivas. Ao acompanhar a feitura do mingau em Araí e Urumajó, observei que cada etapa – desde a colheita da mandiocaba até a terceira renova da calda – representa, além de um saber culinário, a transmissão de memórias, afetos e práticas de sociabilidade que estruturam identidades locais, articulando passado e presente, conectando humanos, vivos ou não, territórios e ecossistemas.

O cozimento lento da calda em grandes panelas simboliza a complexidade e a paciência exigidas para a manutenção do ritual da mandicuera. Foto: Miguel Picanço/Acervo pessoal.

O processo de elaboração da iguaria evidencia a complexidade e paciência exigidas para a manutenção da tradição, revelando elementos de liminaridade e communitas. Durante a cocção, especialmente na hora de dar o ponto, observa-se um estado de suspensão temporal em que as pessoas envolvidas se tornam, temporariamente, iguais em devoção. O silêncio, a atenção ao fogo e às renovas da calda criam um espaço liminar no qual a mandicuera atua como mediadora da socialidade, consolidando laços afetivos e culturais.

Apesar de se encontrar em risco de descontinuidade, o mingau permanece significativo na vida das comunidades dos territórios do nordeste paraense, particularmente da Amazônia Atlântica. Assegura não apenas a preservação de um saber ancestral, mas reforça práticas de cuidado com a terra, do manejo da mandioca e da valorização de recursos locais, aspectos que dialogam diretamente com a sustentabilidade ambiental e alimentar da região.

Além disso, o cultivo da mandiocaba e a paciência exigida para produzir a mandicuera demonstram práticas de sustentabilidade e cuidado com a biodiversidade, evidenciando como saberes tradicionais se articulam à justiça socioambiental.

Ao mesmo tempo, as narrativas dos interlocutores ilustram o mingau como instrumento de conexão com os mortos, ritualizando memórias e experiências de vida. Esse caráter ritual permite perceber como a comida pode servir como mediadora de relações sociais, políticas e espirituais. Atua também como fonte de recursos econômicos que contribuem, se não para resolver, pelo menos para mitigar as desigualdades sociais, assim como fazem os guardiões e guardiãs da mandicuera que a comercializam todos os anos, no dia de finados, em frente aos cemitérios de suas comunidades e cidades.

Mais do que um alimento, a mandicuera se revela como uma gramática simbólica que fala de pertencimento, resistência e tempo. É sob essa lente que se inscreve o presente texto, de caráter etnográfico, resultante de andanças, entre os anos de 2021 e 2024 – ora como etnógrafo, ora como nativo – pelos territórios urumajoenses. No período, acompanhei, observei e vivi as experiências, histórias e tramas de quem guarda e reinventa esse saber: as irmãs Rosa e Catarina Ferreira, e o senhor João Lisboa junto de sua família. São eles fazedoras e fazedores da cultura do mingau. É por meio de suas vozes, imagens, gestos e memórias que o rito se revela, e é a partir deles que busco compreender o modo como suas cosmologias se inscrevem.

Ritos, memórias e sociabilidade na Amazônia Atlântica

Matéria-prima singular da mandicuera, esse caldo passa por horas de fervura lenta, renovas e adições, num processo que condensa sabor, memórias, afetos e a própria cosmovisão amazônida. Foto: Miguel Picanço/Acervo pessoal.

A mandicuera é um território majoritariamente feminino, mingau singular, cuja alma reside na calda da mandiocaba, extraída no instante em que o tubérculo é ralado. É preciso lembrar que a mandiocaba é “aguacenta”, nas palavras de Dona Rosa, um depósito de água doce e densa que, em Araí, se chama calda. É dessa água que nasce a iguaria.

Mas, antes do preparo da calda, a raiz requer outros cuidados. É necessário lavá-la cuidadosamente. Em seguida, ela deve ser submetida às pontas agudas e afiadas dos ralos, ralada uma a uma, até se transformar em uma massa. A calda é, então, vertida em uma grande panela de aproximadamente 70 litros, levada ao fogo de lenha, onde começa seu lento processo de transformação.

No sábado, 25 de setembro de 2021, por volta das 11h, as irmãs iniciaram o cozimento. A panela permaneceu no fogo, fervendo devagar, enquanto o dia se estendia em luz e calor. Por volta das 14h, acenderam outro fogo e assentaram sobre ele uma panela menor, contendo calda recém-extraída.

Esta nova calda, apenas quente, não fervida, é a essência da renova. “A renova é que dá o gosto pra mandicuera, e também que faz o mingau ficar avermelhado. Quanto mais renova, mais saborosa fica. Hoje vou fazer três renovas, conforme a calda da panela maior vai diminuindo, vamos acrescentando a calda nova”, explica Dona Catarina.

Assim, a mandicuera se renova constantemente, adquirindo cor, doçura e profundidade de sabor. O fogo, aliado às renovas, é um artesão paciente. Não serve qualquer lenha, lembra a anciã: “Meus pais traziam toras de ingá, lacre, bauna e muruci do mato. Essas lenhas avermelhadas ajudavam a definir a cor da mandicuera”.

Por volta das 16h, a segunda renova é feita. Entre uma e outra, as anfitriãs narram os rituais do mingau, lembrando a hora de “dar o ponto”, momento sagrado que exige silêncio absoluto.“Quando engrossamos o mingau com goma de tapioca, não pode haver barulho algum. Pessoas de fora que não participaram do início não podem olhar. Se fizerem barulho ou olharem, o mingau se espanta e desanda”, esclarece Catarina.

O mingau, aqui, não é apenas comida. É paciência, atenção e dedicação condensadas em doçura e cor, exigindo um dia inteiro de cuidado. Duas horas após a segunda renova, realizou-se a terceira, junto com a adição de três quilos de arroz, que amoleceu lentamente.

Com delicadeza e experiência, as mulheres incorporaram à calda a goma de tapioca diluída, usando cerca de dois quilos para os 70 litros de mingau. Por volta das 18h30, a mandicuera estava pronta para ser degustada, quente ou fria, mais doce se fria, um elixir que condensa horas, mãos e histórias.

Dona Catarina na etapa de extração da calda da mandiocaba, matéria-prima da mandicuera. O longo tipiti separa a massa do líquido que será cozido por horas. Foto: Miguel Picanço/Acervo pessoal.

O guardião da mandicuera

Tradicionalmente, são as mulheres que comandam esse preparo. Elas dominam o ponto, reconhecem o cheiro certo da goma, o tempo da fervura, a espessura que faz o mingau ser o que é. Em torno do fogo, entre conversas e risos, transformam a massa da mandioca em alimento, vínculo, memória viva. O gesto é coletivo e cada uma traz consigo um modo próprio de mexer, provar, decidir a hora da renova e apagar o fogo.

No entanto, em Urumajó, a tradição da mandicuera encontra uma singularidade na figura de João Ferreira Conde. Este guardião da tradição, com 76 anos e natural do Maranhão, aprendeu a arte com a sogra, Margarida Lisboa, e rompe a lógica de gênero que historicamente marca a feitura do mingau, ocupando esse espaço feminino com o mesmo cuidado e respeito. Ele conta que, no começo, o olhar das pessoas era de curiosidade – ‘homem mexendo com mandicuera?’. Aos poucos, sua presença tornou-se costume, e sua mandicuera, uma referência no município. Mantendo viva a prática familiar, ele prepara o mingau para a família e, ocasionalmente, para a venda. O segredo do sabor, garante, está na paciência e no tempo de cocção:

“Tem que cozinhar muito bem a calda. Por exemplo, se ferver 22 latas de calda crua, no final sobram apenas 9 latas de mandicuera. É preciso paciência para chegar a essa cor vermelha, porque se não tiver cuidado, fica meio branca e sem gosto. Quanto mais tempo de fervura, mais apurada e vermelha fica a calda. Se não reduzir pela metade, a mandicuera não fica no ponto. Muitos que fazem para vender não esperam o tempo necessário; o mingau rende mais, mas perde o sabor”, explica.

Ele descreve, ainda, o preparo do arroz e da goma: “O arroz precisa amolecer bem, ficando a ponto de se dissolver na calda. Não pode ser qualquer arroz, tem que ser grosso, não parboilizado. E na hora de engrossar a calda com a goma, tira-se um pouco da calda, deixa esfriar e depois dissolve a goma. Depois vai colocando e mexendo na calda fervendo, sem deixar embolar. Tem que ser a mesma medida do arroz: um litro de goma para cada lata de calda”.

Seu João em plena feitura da mandicuera: o guardião da tradição que reinventa os papéis de gênero na cozinha amazônida. Foto: Miguel Picanço/Acervo pessoal.

Dona Benedita, sua esposa, complementa: “Minha mãe fazia a melhor mandicuera de Urumajó. Na hora de engrossar, ninguém podia falar, fazer graça, tocar na escadeira. Tinha que ser silêncio total. Qualquer barulho pode desandar. Era uma ciência rigorosa”.

O filho caçula, Jakson, herdou a tradição: “Sigo a prática da minha avó, que passou para minha mãe, e do meu pai. Desde criança, observava eles fazendo, prestando atenção nos detalhes. Fiz sozinho apenas uma vez; nas outras, sempre sob supervisão”.

Quando o mingau de Seu João finalmente está pronto, ele o serve com cuidado. Os primeiros a provar são os mais velhos. Depois, os outros se aproximam, cada um com sua cuia, alimentando não apenas o corpo, mas também os vínculos comunitários. Sua presença no mundo-vida (Ingold, 2015) da mandicuera provoca rupturas na ordem, nas fronteiras de gênero, mobilizando novas presenças e papéis, os quais reinscrevem o masculino na cozinha.

Sua mandicuera, como dizem os urumajoenses, é a mais gostosa do lugar. E talvez seja essa a síntese mais bonita de sua presença: ruptura que garante a permanência do saber fazer e do sabor. Com Seu João, a cozinha se torna um lugar sagrado. O mesmo que Contreras e Gracia (2011) descrevem como espaço onde a comida é mais que sustento, é linguagem, é símbolo. Na mandicuera, o tempo parece suspenso. As conversas se aquietam, o fogo dita o ritmo, e o cheiro doce e terroso da calda da mandiocaba se entranha no ar. Há algo de ancestral nisso tudo.

Ancestralidade que se projeta na vida dos paraenses

No passado, o mingau era presença constante na vida dos araienses, nas celebrações de boi e nas rezas pelos mortos, sendo servido inclusive no nono e último dia de reza. Hoje, a tradição persiste apenas no dia de finados, quando familiares e amigos se reúnem para bebê-lo, reafirmando vínculos com os que partiram.

“A mandicuera tá acabando por aqui, porque os velhos que faziam já morreram e os novos não se comprometem em fazer. Eles não querem ficar o dia inteiro na beira fogo, porque dá muito trabalho pra fazer. Tanto que já não tão mais plantando a mandiocaba, também, com isso vai acabando a mandicuera. Mas antigamente não era assim, a mandicuera era o mingau que tinha, se vendia nas festas, se fazia para comer durante as festas de boi, no mês de junho. E, também se fazia em panelas de barro e depois de pronto ia para dentro dos potes”, rememora Dona Rosa.

As irmãs resistem aos processos de apagamento, seguem fazendo iguaria pelo menos duas vezes ao ano, em particular para o dia de finados. Para Catarina, o mingau tem lugar muito especial em sua história, pois foi o intermediador do namoro com o esposo: “Eu tava vendendo mandicuera na frente de uma festa, aí o Pedro veio com a desculpa de comprar mandicuera, mas na verdade ele já tava me paquerando. Desde esse tempo estamos juntos até hoje”.

Partilha no quintal: as irmãs dedicam horas à feitura da mandicuera, um ato de união e communitas que preserva a memória familiar. Foto: Miguel Picanço/Acervo pessoal.

Mesmo que de forma mais tímida, a iguaria segue reafirmando o vínculo entre vivos e mortos, projetando e entrelaçando as experiências dos paraenses. No dia de finados, no cemitério de Urumajó, a rua em frente enche de vendedores ambulantes que ofertavam diversas mercadorias, como velas, coroas de flores e alimentos. Dentre eles, a mandicuera ocupa lugar destaque.

Nazaré Lisboa, cuja habilidade na preparação da mandicuera é um legado familiar, está entre eles. Além de fazer o mingau para consumo próprio, a sobrinha de Seu João também o comercializa anualmente no cemitério.

Cabe lembrar que a mandicuera é um mingau espesso, quente e denso, preparado a partir da mandiocaba, raiz que se transforma, renasce e se faz alimento em múltiplas formas. Na comunidade de Araí, sua feitura não é apenas um fazer culinário, mas um ato ritual que reúne corpos e saberes herdados.

Tomar o mingau é participar de uma comunhão com o território, com o mundo dos vivos e dos mortos, o que a torna um mingau ritual, uma celebração da mandioca e de tudo o que ela representa na Amazônia. É também um testemunho da força simbólica da cozinha amazônida como o território de criação, resistência e transformação.

Mandicuera: communitas na Amazônia paraense

Ao observar a feitura da mandicuera, é impossível não perceber que nela pulsa um potente ritual. O que se vê ali é um drama social que se desenrola no cotidiano, no qual os sujeitos e a mandiocaba se transformam mutuamente. Nesse sentido, a feitura do prato pode ser compreendida como um ritual de passagem (Gennep, 2011), no qual a raiz sendo retirada da terra abandona sua forma inicial para se tornar comida, sendo submetida às etapas que remetem, de modo metafórico, aos momentos descritos por Turner: separação, liminariedade e reintegração.

O mingau ritual sendo servido na cuia, simbolizando a partilha da communitas e o vínculo alimentar entre vivos e mortos. Foto: Miguel Picanço/Acervo pessoal.

Na primeira etapa, da separação, ela é submetida a um processo de rupturas profundas, as quais a retiram de seu lugar e estado de origem – a terra – para ser limpa, descascada, lavada, ralada e espremida, marcando o rompimento com a natureza que a originou. Na etapa liminar, ela se transforma em massa, goma e, principalmente em calda que se submete ao fogo intenso, por horas e dias, sendo literalmente transformada, convertida em outra coisa. É precisamente nesse momento – entre o sólido e o líquido, o cru e o cozido (Lévi-Strauss, 1991) – que o tempo sagrado do fogo se faz presente como um tempo de criação e de suspensão. Finalmente, na reintegração, a mandiocaba retorna à comunidade, agora transformada e com outro sabor e textura, simbolizando uma união renovada: tornou-se mandicuera, expressão de uma comunhão entre vivos e mortos.

A fase liminar representa um espaço de criação, um intervalo onde o que era individual transforma-se em coletivo, onde matéria e símbolo se fundem. Esse momento é marcado por “entre e betwixt” (entre e entrelaçado), em que os participantes deixam de ser o que eram para se tornarem algo novo (Turner, 1974), como ocorre com a mandiocaba nos quintais e nas casas de forno3A casa do forno é pensada aqui como uma instituição socioalimentar que atravessa a história do Brasil desde seus primórdios. Ela resiste aos ciclos colonizatórios, aos modelos predatórios do agronegócio e às políticas que incentivam o desmatamento da floresta. Mais que uma casa, é um ventre. Como descreve Marcena (2012), a casa do forno é a “maternidade da farinha”, o lugar onde a mandioca é “parida”, onde as comidas ganham corpo, sabor e história. Um verdadeiro laboratório de transformação, onde o cru vira cozido, o amargo se torna doce e o invisível se materializa em forma de cheiro, textura e memória gustativa. de Araí e Urumajó, quando o fogo incessantemente arde, o mingau ainda não está pronto, exigindo que os corpos permaneçam em suspensão entre esforço e tranquilidade, e o gesto de mexer parece conter o próprio tempo.

Desse movimento, emerge o que Turner chama de communitas: um estado de união e igualdade em que todos se reconhecem como partes de uma mesma entidade simbólica. Durante o preparo do mingau, homens e mulheres, jovens e idosos, compartilham o espaço e a tarefa comuns. As hierarquias se desfazem, prevalecendo a partilha. É essa communitas que se encarna na panela, no vapor e na cuia compartilhada.

A presença de Seu João na preparação desse ritual amplia a força simbólica do ato ao integrar o cuidado na rotina masculina, estabelecendo uma nova configuração de communitas, na qual o masculino se manifesta também em suas formas de afeto e sensibilidade. Com o olhar atento ao fogo, ao mexer cuidadosamente a panela, ao incluir o arroz na calda e ao dar o ponto, engrossando-a com a goma, ele não apenas cozinha, mas performa novos papeis e valores. Sua presença demonstra o que Turner denominaria de uma “antiestrutura”, uma suspensão temporária do status quo, permitindo novas maneiras de estar, agir, viver e conviver na comunidade.

Sua atuação no mundo-vida da mandicuera é carregada de significados simbólicos e políticos. Ao participar de uma atividade tradicionalmente associada ao feminino, ele não desafia a cultura, mas representa uma reinvenção simbólica dela, uma afirmação de que o cuidado e o fazer culinário podem ser expressão de pertencimento e resistência.

A Mandicuera pronta para ser degustada. A cuia cheia do mingau espesso sela a união entre os partícipes do ritual e os entes queridos. Foto: Miguel Picanço/Acervo pessoal.

Outro aspecto relevante do ritual é a comercialização da mandicuera no dia de finados que possui profunda dimensão simbólica. Ao vender copos, litros e latas do mingau entre seus pares na comunidade de Arai, ou em frente aos cemitérios, os fazedores perpetuam laços entre vivos e mortos.

A diminuição do cultivo da mandiocaba ou a menor frequência das feitorias evidenciam o desafio da transmissão cultural em tempos de transformações socioeconômicas e de mudanças de hábitos. Contudo, a persistência da mandicuera, ainda que em menor quantidade, demonstra resistência cultural.

O acompanhamento dessas feitorias me permitiu compreender, como etnógrafo e participante, que o mingau é mais que receita: é ritual, memória, processo social e experiência estética. Cada fervura, cada renova, cada silêncio evidencia que a mandicuera é um elo vivo entre gerações, um instrumento de coesão e transformação social, que atravessa o tempo e reafirma a brasilidade amazônida.

Ao concluir minhas observações, ficou evidente que o rito da feitura desse mingau é simultaneamente continuidade e resistência, como percebi ao acompanhar Rosa, Catarina, João e Jakson. Turner (1974) ajuda a entender que cada feitura é um momento liminar: as regras, os silêncios e a atenção à fervura criam um espaço ritualizado, separado da rotina, no qual o tempo se suspende e os participantes vivenciam uma communitas, uma conexão intensa e igualitária entre todos os envolvidos. Mesmo os jovens, como Jakson, ao aprenderem com os mais velhos, participam dessa transformação social e afetiva.

A feitura da mandicuera, observada com atenção, revela-se um potente ritual, no sentido proposto por Victor Turner. Nela, o tempo ordinário se suspende e o quintal/casa de forno tornam-se um espaço liminar em que a matéria, o corpo e o coletivo se misturam sob a regência do fogo. O movimento de mexer, o cuidado com o ponto e o silêncio constituem as marcas de um drama social, um processo em que os papéis se rearranjam e a ordem simbólica se reorganiza.

Na mandicuera de Seu João, há ruptura e reinvenção. Ele atravessa a fronteira do que se convencionou como feminino, vivendo-o de outro modo, movido por um desejo de pertencimento e continuidade. Assim, performa um rito de passagem (Gennep, 2011), no qual o masculino se congraça com o ato de cozinhar.

Turner (1974) nos lembra da liminaridade como esse estado de suspensão em que as fronteiras se dissolvem: entre o indivíduo e o grupo, o masculino e o feminino, a natureza e a cultura (Lévi-Strauss, 1991). Na mandicuera, a liminaridade está no instante em que a mandioca deixa de ser raiz para tornar-se mingau. Está também no corpo que se cansa ao mexer a calda, entregando-se ao ritmo do fogo. Nessa entrega, o fazer culinário transforma-se em rito, e o cozinhar, em ato de mediação entre mundos: dos vivos e dos mortos.

A mandicuera é, portanto, uma forma de communitas, de comunhão, igualdade e pertencimento que emerge do fazer e do partilhar. Quando o mingau é servido, todos se alimentam do mesmo, inscrevendo-se no mesmo campo simbólico. É nesse instante que a comida cumpre sua função mais profunda: unir, religar, restaurar os laços que o cotidiano fragmenta.

O rito é um drama de reordenação. Ao cozinhar a mandicuera, Seu João desloca o olhar sobre os papéis de gênero. Sua prática, ainda que simples, contém um gesto político e simbólico, pois reinventa a tradição sem rompê-la.

Nesse sentido, o ritual da mandicuera fala de uma cosmologia amazônida da comida em que comer é pertencer. O fogo consagra, a mandioca é ancestralidade, e a cozinha é território sagrado, onde o humano reencontra sua comunhão com o território e com os entes queridos.

¹Baguda é como os paraenses chamam à farina d`água e lavada produzida na região bragantina. Reconhecida, por sua singularidade e unicidade, como a melhor farinha do Pará. Essa unicidade atribuída à farinha lhe assegurou, no ano de 2023, o selo de Indicação Geográfica (IG).

²Araí é meu lugar no mundo. É chão de origem, terra onde nasci e à qual retorno como etnógrafo do vivido. Geograficamente, repousa sob o nome oficial de Augusto Corrêa, mas no coração dos que ali habitam — e no meu — é Urumajó que ressoa. O nome foi trocado em 1961, mas nomes não são apenas palavras: são raízes, são memórias, são mapas afetivos de pertencimento. Urumajó carrega a alma de seu povo, sua história silenciosa, seus rios, suas rezas, seus caminhos de barro e de fé. Escolho, pois, dizer Urumajó — não por desdém ao nome novo, mas por fidelidade à identidade desse território. De onde sou nativo, sou filho desse nome que canta no peito com orgulho, urumajoense.

³A casa do forno é pensada aqui como uma instituição socioalimentar que atravessa a história do Brasil desde seus primórdios. Ela resiste aos ciclos colonizatórios, aos modelos predatórios do agronegócio e às políticas que incentivam o desmatamento da floresta. Mais que uma casa, é um ventre. Como descreve Marcena (2012), a casa do forno é a “maternidade da farinha”, o lugar onde a mandioca é “parida”, onde as comidas ganham corpo, sabor e história. Um verdadeiro laboratório de transformação, onde o cru vira cozido, o amargo se torna doce e o invisível se materializa em forma de cheiro, textura e memória gustativa.

Referências

Texto: Miguel Picanço

Arte: Isabela Leite

Revisão: Juliana Carvalho

Montagem da Página: Alice Palmeira

Direção: Marcos Colón

Miguel Picanço

Miguel Picanço