Geopolítica do Narcotráfico: facções criminosas e a ameaça de uma guerra às drogas na Amazônia

A interconexão entre o Crime Organizado e a destruição socioambiental na Floresta.

Facções criminosas tecem redes de narcotráfico e crimes ambientais, transformando a Amazônia

em palco de uma complexa disputa por poder e território. Arte: Fabrício Vinhas.

A Amazônia enfrenta um cenário de extrema complexidade e vulnerabilidade socioambiental. De um lado, atuam grileiros, garimpeiros, madeireiros, empresas mineradoras e até agentes estatais. Do outro, facções articuladas ao crime organizado nacional e transnacional. Essa sobreposição de interesses ilícitos e legais transforma a região em um espaço de disputa territorial e econômica intensa. A situação se agrava quando os crimes ambientais se interligam ao narcotráfico, ampliando a escala de operação, o poder financeiro e o controle sobre rotas estratégicas.

Esse processo tem resultado na violação sistemática dos direitos de povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e camponeses. Estes se tornam, assim, as principais vítimas da expansão predatória e da precária presença do Estado e da ausência de políticas públicas efetivas de proteção e governança territorial.

Daí, surgem os determinados questionamentos: Como as facções chegam à Amazônia? Como elas se infiltram em territórios de populações tradicionais? Como elas se conectam aos crimes ambientais?

As respostas não são fáceis, dada a complexidade do problema. O primeiro é considerar que nos anos de 1990, nas capitais e algumas cidades da Amazônia, existiram as gangues de rua ou de pichadores, cada uma com seus territórios delimitados, onde estabeleciam alianças, rupturas e guerras declaradas que levavam aos conflitos urbanos. Tais gangues, com tendências anarquistas, nascem a partir do movimento punk.

O aumento da quantidade de cocaína em pasta e em pó que entra através das fronteiras amazônicas abastecendo os mercados locais nos primeiros anos do século XXI levou ao fortalecimento do mercado da droga, que cooptou as gangues, que passaram a atuar como facções locais nos bairros.

Contudo, junto com o mercado consumidor no Brasil, cresceu a importância geoestratégica da Amazônia para o circuito espacial do crime organizado. Logo, em 2007 começam a surgir as facções regionais, à exemplo da Família do Norte (FDN), do Amazonas, e o Primeiro Comando do Norte (PCN), do Pará. Facções que compreenderam o quanto a região se tornava um hub importante para o narcotráfico global.

Além do domínio de rotas, o avanço do narcotráfico exigiu o controle de território, o que levou à sinergia com outras economias ilícitas já estabelecidas na floresta, como o garimpo, desmatamento e contrabando de madeiras e grilagem de terras. Foto: IBAMA.

A Rota Caipira e a sinergia com economias ilícitas

Não demorou para que as facções criminosas do Sudeste passassem a estabelecer alianças e conexões com a região Norte, buscando acesso direto à cocaína a preços mais baixos. Esse movimento está diretamente relacionado à disputa entre o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC). O último, detentor do controle sobre a chamada “Rota Caipira”, principal corredor terrestre de distribuição de cocaína no país.

A Rota Caipira liga as fronteiras com a Bolívia e o Paraguai, pontos de entrada da droga, aos grandes centros consumidores e portos de exportação, especialmente São Paulo, Santos e Rio de Janeiro. O domínio da rota conferiu ao PCC um papel estratégico no comércio nacional e internacional de entorpecentes, forçando o CV a buscar novos caminhos de expansão.

Além do domínio de rotas, o avanço do narcotráfico exigiu o controle de território, o que levou à sinergia com outras economias ilícitas já estabelecidas na floresta, como o garimpo, desmatamento e contrabando de madeiras e grilagem de terras, fornecendo logística, mão de obra e proteção armada a esses empreendimentos criminosos.

É nesse contexto que o Comando Vermelho se aproxima do Norte do Brasil, onde encontra um cenário propício para consolidar sua presença. O Primeiro Comando do Norte (PCN) foi rapidamente desarticulado, mas a Família do Norte (FDN) manteve-se ativa em uma aliança como CV, que durou até 2018, quando os grupos romperam relações e desencadeiam uma verdadeira “guerra” urbana que também se estende para os interiores do Amazonas. Esse conflito resultou na extinção da FDN e na hegemonia do Comando Vermelho na região.

No Pará, o CV tornou-se hegemônico na Região Metropolitana de Belém a partir de 2012, expandindo-se em seguida para cidades do interior. Assim como em outros estados da Amazônia, a facção também avança sobre áreas rurais, aldeias indígenas e territórios quilombolas, aproveitando vazios institucionais e a ausência de políticas públicas, transformando esses espaços em zonas de influência e logística criminal.

Por sua vez, o Primeiro Comando da Capital (PCC) também iniciou um processo de interiorização e avanço sobre a Amazônia, buscando consolidar rotas próprias de escoamento e abastecimento do tráfico. Assim, se aliou a uma facção local de Altamira denominada de Comando Classe A, surgido por volta de 2018 dentro do Complexo Penitenciário do município, como uma tentativa de autonomia local frente à influência de grupos do Sudeste. O CCA é responsável pelo maior massacre em presídios, como o do Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRAG) que resultou na morte de 62 detentos após a invasão da facção na ala do CV, em julho de 2019.

Não demorou para que as facções criminosas do Sudeste passassem a estabelecer alianças e conexões com a região Norte, buscando acesso direto à cocaína a preços mais baixos. Foto: Divulgação/PF.

A Amazônia como eixo central da geopolítica criminal

A Amazônia torna-se, nesse sentido, palco de uma complexa disputa geopolítica envolvendo organizações criminosas. Essa dinâmica transforma a região em um eixo central para a expansão e o financiamento do crime organizado. Além disso, a vastidão e a porosidade das fronteiras facilitam a entrada de armas e munições, que posteriormente abastecem redes criminosas em centros urbanos distantes, como as favelas e morros do Rio de Janeiro. Esse fluxo não apenas fortalece o poderio bélico das facções, mas também evidencia a interligação entre os crimes ambientais no Norte e a violência urbana em outras partes do país.

O conflito pelo uso do território e do solo e subsolo constitui o principal eixo estruturante das dinâmicas de violência nos nove estados que compõem a Amazônia Legal. Essa é uma das conclusões centrais da terceira edição do estudo “Cartografia das Violências na Amazônia”, elaborado pelo Instituto Mãe Crioula e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento analisou dados dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão, abrangendo 772 municípios.

A publicação evidencia que a atuação das facções criminosas ocupa um papel central não apenas pela dinâmica do narcotráfico, mas também por sua articulação com o avanço do desmatamento, com outros crimes ambientais e com as disputas fundiárias. Esses fatores se entrelaçam e alimentam ciclos de violência, revelando uma sobreposição entre economias ilícitas, degradação ambiental e conflitos territoriais.

Como consequência, os indicadores apontam que viver na Amazônia Legal é hoje mais perigoso do que em outras regiões do país. Em 2023, foram registradas 8.603 mortes violentas intencionais, incluindo homicídios dolosos, latrocínios, mortes decorrentes de intervenção policial e mortes de policiais. A taxa é de 32,3 mortes por 100 mil habitantes, 41,5% superior à média nacional, que foi de 22,8 mortes por 100 mil habitantes.

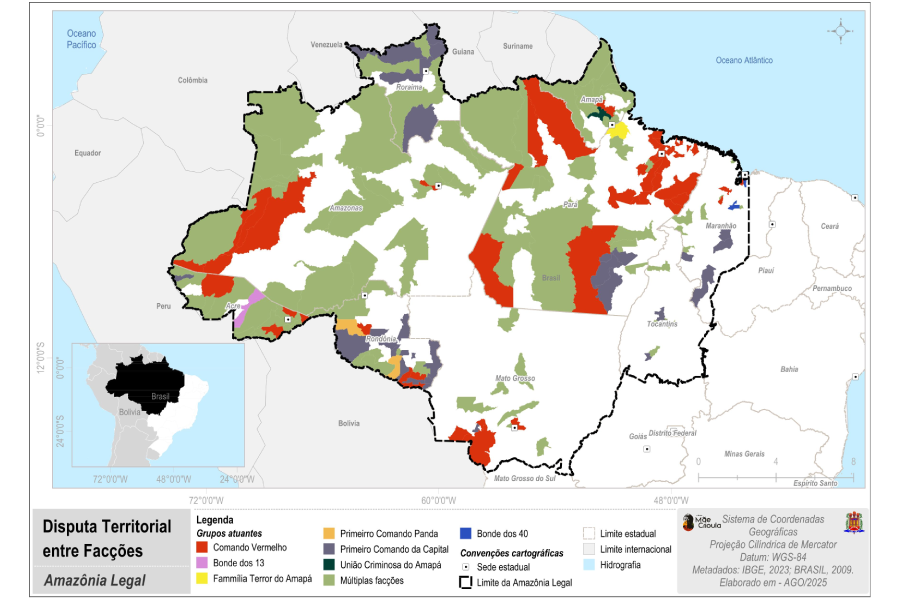

A presença de facções criminosas na região configura-se como um fenômeno geograficamente estruturado e estrategicamente orientado. A atuação desses grupos distribui-se de forma heterogênea pelos municípios da Amazônia, permitindo identificar dinâmicas locais significativas. Em parte dos territórios, verifica-se a hegemonia de uma única organização, que detém o controle sobre atividades ilícitas. No entanto, é nos municípios com presença de múltiplas facções que se concentram os cenários de maior instabilidade, nos quais disputas por domínio territorial e rotas de circulação elevam significativamente os índices de letalidade violenta.

Outro aspecto crítico revelado é a notável concentração de facções ao longo da fronteira com países andinos – Bolívia, Colômbia e Peru. Esses municípios funcionam como nodos estratégicos para o crime organizado, facilitando o tráfico transnacional de drogas, armas e produtos ilegais, e intensificando a integração entre mercados criminosos domésticos e internacionais. A espacialização das facções na Amazônia Legal não apenas espelha a gravidade da infiltração criminal no bioma, mas evidencia como ela se tornou palco de uma complexa trama logística e territorial, com implicações diretas para a segurança nacional e a governabilidade na região.

Mapa 1 – Distribuição espacial de facções criminosas em municípios da Amazônia Legal (2024). Fonte: Acervo IMC (2024).

A presença de facções de abrangência nacional, como o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), ao lado de grupos regionais como o Bonde dos 13 (Acre), a Família Terror (Amapá) e a União Criminosa (Amapá), evidencia um cenário fragmentado e conflituoso. Esta sobreposição de atores não é aleatória; é um sintoma direto da confluência de interesses ilícitos que encontram na região um ambiente fértil para sua expansão.

A intrincada rede hidrográfica funciona como a espinha dorsal logística para o narcotráfico, o garimpo ilegal e a extração predatória de madeira. A vastidão territorial e a baixa densidade demográfica, combinadas com uma presença estatal historicamente limitada, criam um vácuo de poder que é rapidamente preenchido por essas organizações. Consequentemente, o mapa não retrata apenas disputas por domínio de bairros ou cidades, mas sim uma luta pelo controle de rotas estratégicas, pontos de entrada e saída nas fronteiras internacionais e áreas ricas em recursos naturais exploráveis.

As implicações deste fenômeno transcendem em muito a questão da segurança pública. A soberania nacional é desafiada nessas fronteiras permeáveis, onde o crime organizado opera com fluidez, desestabilizando a governança e a ordem social.

Revela-se, assim, a materialização de uma crise multidimensional. Enfrentar este desafio exige políticas integradas que combinem inteligência e ação policial robusta com desenvolvimento socioeconômico sustentável e uma cooperação internacional efetiva. A estabilidade da Amazônia Legal e a preservação de seu patrimônio socioambiental dependem diretamente da capacidade de reverter a lógica de ocupação criminosa.

O modelo carioca na Floresta

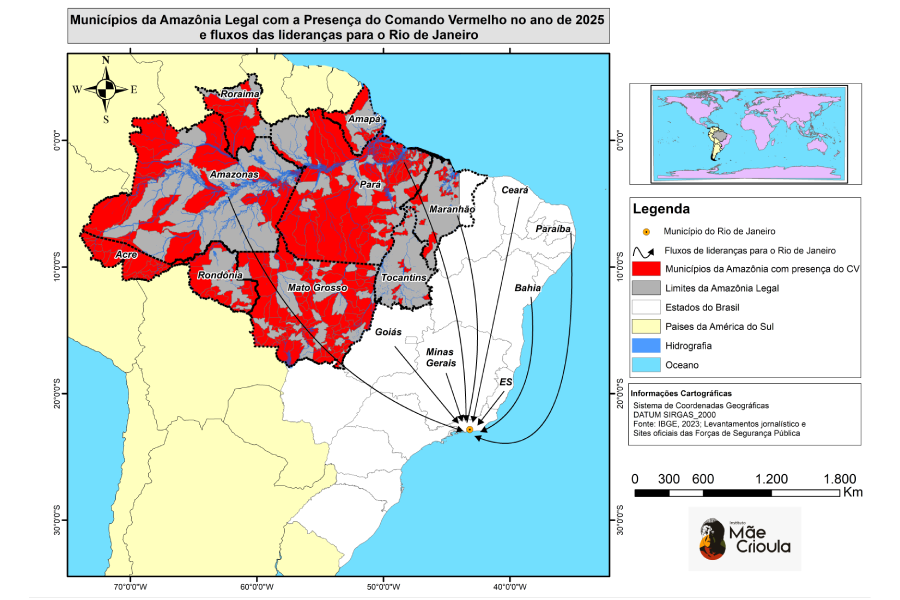

A articulação do Comando Vermelho (CV) em direção aos estados da Amazônia Legal evidencia que esta facção é atualmente a mais territorializada na região. Sua presença se manifesta no controle de importantes rotas de escoamento de drogas, na infiltração em comunidades tradicionais e na imposição de lógicas violentas de controle territorial, transformando amplas áreas amazônicas em espaços estratégicos para o crime organizado.

Mapa 2 – Municípios da Amazônia Legal com a presença do Comando Vermelho (2025). Fonte: Acervo IMC (2025).

A consolidação territorial e a expansão estratégica de uma das principais facções do país na região amazônica, se estendendo amplamente pelos estados do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Mato Grosso, indicam uma presença significativa da organização em zonas antes consideradas periféricas às dinâmicas do narcotráfico nacional.

Essa expansão está associada à reconfiguração das rotas do tráfico de drogas e à integração da Amazônia às redes transnacionais de ilícitos, sobretudo no contexto da cocaína oriunda dos países andinos. Os fluxos que conectam a Amazônia ao Rio de Janeiro simbolizam não apenas o deslocamento físico de lideranças, mas também a circulação de ordens, recursos e estratégias de controle territorial entre os pólos do crime organizado no Norte e no Sudeste do Brasil.

Historicamente, o CV consolidou sua hegemonia no Rio de Janeiro, exercendo controle sobre comunidades e favelas por meio da coerção armada e de redes de sociabilidade ilícita. Nos últimos anos, essa experiência de dominação territorial foi replicada na Amazônia, especialmente em áreas de fronteira. O “modelo carioca” de controle do território, baseado na combinação de violência, tráfico e relações locais de poder, vem sendo adaptado à especificidade da região marcada por vastas extensões florestais, rios como vias logísticas e presença limitada de forças de segurança.

Os fluxos direcionados ao Rio de Janeiro indicam que a metrópole fluminense continua sendo o centro de articulação do CV, responsável pela coordenação das atividades nas demais regiões. Essa interligação reforça o caráter nacional e hierarquizado da facção, que mantém o Rio como núcleo simbólico e organizacional, ao mesmo tempo em que transforma a Amazônia em fronteira logística e financeira, usando-a tanto para o escoamento da cocaína quanto para a lavagem de dinheiro através de garimpos, madeireiras e empresas de fachada.

Em síntese, o mapa mostra que a presença do Comando Vermelho na Amazônia Legal não é um fenômeno isolado, mas parte de uma estratégia de expansão territorial e integração multiescalar. A facção carioca transforma a Amazônia em peça-chave de sua geopolítica criminal, conectando os fluxos ilícitos da floresta ao litoral e consolidando uma rede de poder que articula centros urbanos e zonas de fronteira, em um processo que desafia a soberania nacional e impõe novos dilemas à segurança pública e à gestão territorial da Amazônia.

Nesse sentido, as dificuldades enfrentadas pelos estados da Amazônia Legal no combate ao narcotráfico refletem um problema estrutural do Brasil: a incapacidade de formular e implementar políticas de segurança pública eficazes, baseadas em inteligência, prevenção e respeito aos direitos humanos. Em vez disso, observa-se a repetição de modelos militaristas e punitivistas, sustentados pela chamada “guerra às drogas”, apresentada como solução imediata, mas que historicamente tem produzido mais violência do que resultados concretos.

A reprodução desse modelo na Amazônia, inspirado em operações como as realizadas recentemente no Complexo do Alemão e na Penha, no Rio de Janeiro, pode representar um grave risco para as populações tradicionais, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos e camponeses. Ao importar uma lógica de confronto urbano para territórios marcados pela diversidade socioambiental e pela presença precária do Estado, o poder público tende a criminalizar comunidades inteiras, intensificando conflitos e fragilizando formas autônomas de proteção territorial.

Dessa forma, o enfrentamento militarizado do narcotráfico na Amazônia corre o risco de repetir os erros observados nas periferias do Rio: alta letalidade policial, violação de direitos, destruição de vínculos comunitários e expansão das redes criminosas em meio ao caos gerado pela repressão. É fundamental, portanto, repensar a política de segurança na região sob uma perspectiva integrada, territorial e socioambiental, capaz de articular o combate ao crime organizado com a proteção das populações tradicionais e da floresta.

Referências

Aiala Colares é Geógrafo (UFPA) e Bacharel em Direito (UNAMA). Doutor em Ciências do desenvolvimento e Professor da UEPA. Diretor-Presidente do Instituto Mãe Crioula.

Revisão e Montagem da página: Juliana Carvalho

Direção de redação: Marcos Colón