Dalcídio Jurandir combateu os naturalistas no romance ‘Chão dos Lobos’

[RESUMO]: Pesquisador analisa como o livro “Chão dos Lobos“, do escritor Dalcídio Jurandir, rebate autores naturalistas que tratam da Amazônia como espaço sem civilização, vazio de vidas e cultura. Projeto romanesco, a obra tem consciência de que havia uma tradição discursiva sobre a região, com a qual Jurandir precisava dialogar para desfazer a representação do exotismo.

__________________________________________________________________________________________

O presente estudo busca fazer uma leitura do romance “Chão dos Lobos”, publicado em 1976, buscando expor como o mesmo se inscreve no projeto romanesco de Dalcídio Jurandir enquanto um questionamento à tradição das construções discursivas sobre a Amazônia, fortemente influenciada pelas crônicas de viajantes e pelos textos de naturalistas de diferentes nacionalidades.

Nesse sentido, o autor se inscreve na tradição de romancistas que contribuíram criticamente para o pensamento social brasileiro, no que diz respeito à consolidação de uma perspectiva sociológica e histórica sobre a Amazônia no campo ficcional.

Antonio Candido, em “Literatura e Sociedade: estudos de teoria e história literária”, mostra que o conteúdo social ou externo foi um elemento presente durante muito tempo na literatura brasileira, compondo internamente a própria estrutura das obras. Por isso, embora afirme a relevância da análise literária, Candido mostra a importância também da leitura sociológica na literatura nacional.

O sociólogo e crítico literário afirma também que o escritor brasileiro surge como um tipo de intelectual que precisava dar conta de outros campos de pesquisa, que não apenas o estético. Segundo este autor, no Brasil, o escritor, enquanto intelectual reconhecido, é um fenômeno que se consolida no século XIX, caracterizando aquilo que ele chamou de Literatura empenhada. Tal característica implica que o escritor se apresenta como tendo uma tarefa para além do campo estritamente literário, por conta de uma existência precária de pesquisadores no campo das ciências humanas no Brasil.

Assim, as produções literárias muitas vezes serviram como ferramenta de investigação da realidade brasileira, com características históricas e sociológicas. Somente com a industrialização a partir da Revolução de 1930, com o surgimento de uma indústria editorial, com o aumento de leitores e o incremento das pesquisas na área das ciências humanas, é que os autores e autoras puderam se aprofundar em elementos estéticos, trabalhando ainda com o elemento social, mas sem a necessidade de suprir as pesquisas científicas de outras áreas das ciências humanas.

Mas há um fenômeno não destacado por Candido quando do incremento do campo das ciências humanas, qual seja a influência deste campo na Literatura. Com o Modernismo, surgiram intelectuais que estavam próximos dos círculos literários. Dois grandes exemplos são Paulo Prado e Gilberto Freyre, que fizeram o caminho inverso do até então descrito por Cândido, passando a influenciar nas produções literárias modernistas.

Dalcídio Jurandir se alinha à tradição dessa intelectualidade, cuja ação se insere para além do campo literário, fazendo com que suas produções neste campo, acabem incorporando elementos históricos e sociológicos, não sendo possível uma investigação estética das mesmas sem uma incursão nesses dois universos. Nesse sentido, é preciso se observar que o diálogo de Jurandir se dá não apenas com o campo literário, mas também com o pensamento social no Brasil.

No entanto, quando falamos de pensamento social brasileiro, estamos falando de diferentes perspectivas que se chocam ou se entrecruzam. O mesmo pode ser dito sobre o pensamento a respeito da Amazônia. O projeto romanesco de Dalcídio Jurandir mostra que o autor estava atento a esses trânsitos entre as Ciências Sociais e a Literatura. Assim, seu trabalho extrapola o campo ficcional porque se inscreve e estabelece um diálogo com a tradição do pensamento social brasileiro ligado à Literatura, mas também ao campo dos estudos sociais.

Um exemplo desse diálogo intra e extra literário em Dalcídio Jurandir está na sua réplica ao discurso da democracia racial de Gilberto Freyre. Mas não foi apenas o pensamento de Freyre que foi argutamente questionado e desconstruído no “Ciclo do Extremo Norte”, de Dalcídio Jurandir. Também a ideia do ser amazônico construído por escritores e naturalistas nos séculos XVII e XIX foi questionada pelo autor, como bem aponta a pesquisadora Marli Furtado, no livro “Universo derruído e corrosão do herói em Dalcídio Jurandir”:

Ressalte-se a formação de uma tradição literária sobre a Amazônia timbrada pela reverberação do Verbo, na tentativa de desvelar uma Natureza opulenta e vitoriosa, quer pela herança primeira dos cronistas do séc. XVI, como Carvajal, reforçada pela caravana daqueles do século XIX, Spix e Martius, Agassiz e outros, quer pela herança de Euclides da Cunha, cujo estilo ressumbra na grandiloquência de uma leva de autores deste século que ambientaram seu universo fictício na região. Dalcídio Jurandir, já assessorado por alguns coetâneos, exemplo: Abguar Bastos de ‘Safra’ (1937), quebra de vez com essa linha.

O trabalho intelectual dalcidiano de quebra com a linha a que se refere a autora está perceptível no romance “Primeira Manhã”, de 1967. Essa imagem dos sujeitos amazônicos dominados pelas imensidões solitárias da natureza e em constante contemplação e devaneio está presente em dois conhecidos escritores amazônicos do cânone nacional: Inglês de Sousa e Veríssimo. A imagem tem influência da estética naturalista, além de reatualizar a leitura dos pesquisadores naturalistas europeus na Amazônia, durante o século XVIII e XIX.

Vejamos o olhar do naturalista inglês Henry Bates, no livro “Um naturalista no Rio Amazonas”, para depois compará-lo com o texto de Inglês de Sousa. “Suas feições não têm a mínima mobilidade de expressão, o que se explica pelo caráter excessivamente apático e pouco demonstrativo da raça. Eles jamais dão demonstrações de alegria, tristeza, admiração, medo ou qualquer outro sentimento, e na verdade não sentem agudamente essas emoções”, escreveu Sousa.

O romancista e contista reafirma a tese de Bates, que também iria ser defendida por José Veríssimo, sobre a apatia e a indolência do estereótipo do caboclo, vencido pela grandeza da natureza amazônica. A incorporação de tal discurso à narrativa de Inglês de Sousa é perceptível em “O voluntário”.

“É naturalmente melancólica a gente da beira do rio. Face a face toda a vida com a natureza grandiosa e solene, mas monótona e triste do Amazonas, isolada e distante da agitação social, concentra-se a alma num apático recolhimento, que se traduz externamente pela tristeza do semblante e pela gravidade do gesto. O caboclo não ri, sorri apenas; e a sua natureza contemplativa revela-se no olhar fixo e vago em que se leem os devaneios íntimos, nascidos da sujeição da inteligência ao mundo objetivo, e dele assoberbada. Os seus pensamentos não se manifestam em palavras por lhes faltar, a esses pobres tapuios, a expressão comunicativa, atrofiada pelo silêncio forçado da solidão”.

A transformação de um processo histórico de massacre dos povos da Amazônia, em isolamento natural, projetou sobre esse homem amazônico uma influência das solidões da selva, que assim marcaria o seu modo de ser, numa tímida sociabilidade e num grande laconismo, fruto do pouco contato social em meio à floresta supostamente virgem e aos rios.

Dalcídio Jurandir inseriu a passagem inglesiana supracitada no primeiro capítulo de “Primeira Manhã”. Ao fazê-lo, o escritor se mostra conhecedor dessa tradição literária que buscou fixar uma imagem para os sujeitos amazônicos, replicando-a criticamente, por meio do ready made, ou do que Afonso Romano de Sant’anna definiu como apropriação parodística.

Jurandir a colocou no meio de um fluxo de consciência em que, por meio do discurso indireto livre, narrador e personagem se enredam em um turbilhonamento de imagens que confundem ruas, tempos e lugares da cidade e das matas e rios, em um clima de revolta e luta, como a desconstruir a imagem da Amazônia como exclusivamente um lugar de um tempo arcaico que corre lentamente, com um homem dominado por uma natureza em sua maior parte intocada pelo humano.

Tal réplica mostra que Dalcídio Jurandir tinha como projeto estético-político também fazer um questionamento a essa tentativa da tradição literária amazônica de colocar o social sob o jugo do natural, diminuindo o caráter civilizacional amazônico. Mas há um outro romance em que a representação da Amazônia a partir dos textos que conformam a tradição discursiva sobre a região é transformada na pena de Dalcídio Jurandir: “Chão dos Lobos”.

No romance, Jurandir se mostra como leitor da tradição de escritores que ajudaram a construir as representações da Amazônia. No entanto, modifica o olhar carregado de exotismo que impregna os textos que o antecederam, para, em seu lugar, nos apresentar uma perspectiva sociológica sobre a paisagem em torno do rio Amazonas.

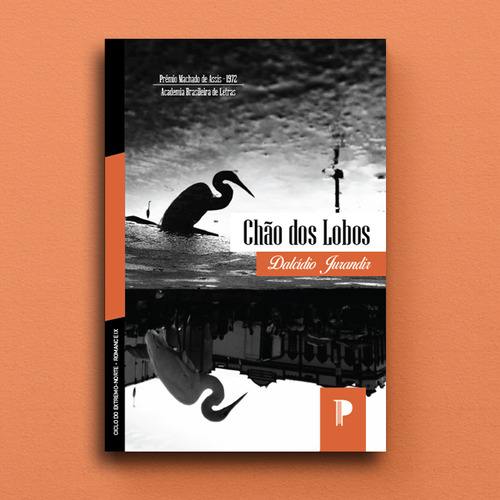

Chão dos Lobos de Dalcídio Jurandir

“Chão dos Lobos” e a tradição narrativa da Amazônia

No livro, a personagem viúva professora Nivalda dirige uma escola improvisada em sua casa, chamando o protagonista Alfredo para ser mestre da escola. Em um momento de muita chuva, como é comum às tardes de Belém, a professora é transportada pela memória ao tempo em que seu marido, o comandante de um navio gaiola, Amanajás, estava vivo, já sem exercer seu ofício e levado pelo alcoolismo. E, em seguida, até suas primeiras viagens rio Amazonas a bordo do gaiola comandado pelo marido, para deter-se no tempo de sua estada na vila de Guimarães, no Tapajós. Para a presente análise, nos interessa nesse fluxo de memória o diálogo com a tradição de naturalistas ligados à tradição da construção discursiva sobre a Amazônia.

Com relação ao que estamos chamando de tradição da construção discursiva sobre a Amazônia, o estudo “A invenção da Amazônia”, de 1994, escrito por Neide Gondim, mostrou que o olhar do europeu sobre a região se apresentava como uma lente estreita pela qual um eu eurocêntrico lia o outro, projetando sobre ela antigos fantasmas europeus que datavam do princípio da Idade Média. E é a esse eurocentrismo que o texto dalcidiano busca se contrapor.

Além dos viajantes exploradores, também os naturalistas tiveram grande importância nas construções discursivas sobre a Amazônia. Dentre os que primeiro contribuíram com a representação do meio e dos sujeitos amazônicos, destacam-se o francês La Condamine, com sua “Viagem pelo Amazonas 1735-1745”, que, em sua descrição do indígena, mostra o mesmo como apto a viver na floresta, mas com uma pobreza linguístico-conceitual que supostamente provaria a sua inabilidade para a civilização, necessitando para isso da orientação do invasor europeu.

Na afirmação de La Condamine, já é possível perceber os primeiros esboços que mais tarde consagrarão o tapuia como um sujeito apto para viver próximo ou em meio à floresta, mas não na cidade, espaço tido como lugar da civilização por excelência, sendo, em consequência sempre inferior ao europeu civilizado, habitante e construtor de cidades. Além de La Condamine, analisamos os textos dos naturalistas da Bavária Spix e Martius, com sua obra “Viagem pelo Brasil (1817-1820)”, e com o texto de Henry Bates, “Um naturalista no Rio Amazonas”, naturalista inglês que viveu na Amazônia por onze anos, desde 1848.

Nas correntezas da memória

No fluxo de memória de “Chão dos Lobos”, Dona Nivalda, cujo único resquício do tempo de abastança é o dente de ouro, lembra quando era esposa de um comandante em um navio gaiola, conhecendo de perto o fausto da borracha. “O relógio (quebrou a corda) é aquele trazendo o navio que resfolega e atraca, prancheou a porta. Bufando no aguaceiro, o fantasma de azulão e gorro”. O relógio que para é o símbolo da passagem do tempo cronológico para o tempo psicológico, em aparece o “fantasma” do falecido Amanajás em seu uniforme. A partir daí, dá-se a lembrança sobre as viagens pelo Amazonas.

Pé-d’água! Nem a nado chegam. O moço, que parece sempre no ar, nem por esta janela entra como um tucano perdido. […] Ninguém. […] O chuvaral arremessa o gaiola, arremessa o fantasma, aquela primeira viagem. […] — Entramos no Amazonas, Nivalda.

A cada parada do navio gaiola, o comandante ciceroneia a esposa, avisando o nome da localidade à Nivalda, que se surpreende com o grande rio, mas também com a realidade dos povos que habitam as margens do rio. Seu olhar comovido com a miséria dos grupos subalternizados contrasta com o olhar hegemônico e indiferente do marido.

A primeira localidade anunciada é Juriti. Nesta passagem, o que chama a atenção é a inversão de perspectiva operada por Dalcídio Jurandir no que diz respeito ao olhar sobre a paisagem amazônica. Se de início, para os naturalistas, o problema era saber se o indígena era humano, devido à sua proximidade com a natureza, o autor marajoara afirma que os lagos pelo verão morriam como gente . Desse modo, temos uma aproximação entre a natureza e o humano.

A questão da humanidade do indígena, e daqueles descendentes resultantes da aculturaração e do contato com o europeu, chamados tapuias, esteve presente desde Carvajal. A igreja concluiu por uma humanidade em estado de menoridade, o que justificaria a escravidão e a tutela. Os naturalistas também tiveram restrições à afirmação da humanidade do indígena. Spix e Martius, ao afirmarem em “Viagem pelo Brasil (1817-1820)” que os indígenas são “um ramo atrofiado, no tronco da humanidade”, concluem que:

Os índios não suportam a cultura mais alta que a Europa lhes quer inocular, e que a civilização progressiva, elemento vital da humanidade florescente, mesmo os destrói, como um veneno letal, e de que eles, assim como muitos outros seres da natureza, parecem destinados a decompor-se e sair do número dos vivos, antes de terem alcançado o mais alto grau de desenvolvimento, cujo germe está neles implantado.

Para esses dois autores, seguindo a lógica do seu predecessor La Condamine, o distanciamento da natureza seria condição para a afirmação da humanidade. Sobre as línguas dos povos indígenas, já no século anterior o naturalista francês afirmava, como forma de comprovação da sua tese sobre inferioridade humana dos indígenas, a respeito das línguas faladas na região mais tarde chamada Amazônia.

“Todas são faltas de termos que exprimam as idéias abstratas e universais, prova evidente do acanhado progresso que fizeram os espíritos de tais povos. “Tempo”, “duração”, “espaço”, “ser”, “substância”, “matéria”, “corpo”: todos esses nomes, e muitos outros, faltam em suas línguas; não somente os nomes dos entes metafísicos, mas os dos seres morais, não podem verter-se senão imperfeitamente, e por longas perífrases”, escreveu La Condamine.

A confirmação do modo como esses naturalistas viam os povos originários amazônicos está no fato de Spix e Martius terem levado o filho de um cacique do povo juri e uma jovem da civilização Miranha para Munique, como “peças vivas”, juntamente com animais e plantas.

O mesmo preconceito iria recair sobre o tapuia, cuja significação original tem em si aquele que veio das aldeias, mas que não é inimigo, como explicou Sampaio em “O tupi na geografia nacional”. Após um violento processo de resgates (sequestro e escravidão), diretórios e aldeamentos, muitas civilizações foram reunidas e colocadas em um contato hierarquizante com o europeu invasor. Seria sobre esse sujeito amazônico já não indígena, mas ainda não branco, que os escritores herdeiros dos naturalistas se debruçariam, como Inglês de Sousa e José Veríssimo. A maneira como esse sujeito é referido traz em sua etimologia a violência do processo desterritorializante da aculturação, pois caboclo ou caboco, significa aquele que foi tirado do mato.

A revisão da imagem dos sujeitos amazônicos

Um dos primeiros sujeitos amazônicos que surge no fluxo de memória de dona Nivalda sobre o rio Amazonas aparece em contato com Amanajás em um trapiche, espécie de armazém. Trata-se de um arpoador de pirarucu, à semelhança do personagem Pedro, filho de Rosa, do conto “O voluntário”, de Inglês de Sousa, recuperado em “Primeira Manhã”, na forma de paródia. Assim como Pedro, o arpoador também aparece como taciturno, ante o comportamento desinibido do comandante. Continua o trecho do livro de Jurandir:

O comandante no trapiche: “Arpoaste o pirarucu? Gordo? Dá cá a ventrecha.” De pé, soturno, o velho arpoador esperava. […] — Tua filha afogou-se? Onde? Boiando entre os mururés, de seus cabelos pulou um tralhoto? Foi? Pirarucus, quantos arpoaste este ano? Toma este xarope. Uns anzóis? Leva também umas pílulas, rapaz. […] O arpoador calado. O arpoador fechado. Trazia nos olhos um breúme de águas velhas, de noites no lago, sondando o corpo da filha.

No entanto, diferentemente de Pedro, personagem de Inglês de Sousa, cujos pensamentos não extrapolam o mundo objetivo natural, sendo sugerido pelo narrador que muitas vezes seus pensamentos estão perdidos no mundo mítico da mãe d’água, do curupira ou do saci, o arpoador taciturno e “fechado” tem em seus pensamentos o afogamento da filha, a quem busca solitariamente. O que em La Condamine seria uma dificuldade no uso da linguagem, e em Bates uma pouca expressividade de sentimentos, os elementos fundidos em “O voluntário”, de Inglês de Sousa, em Dalcídio Jurandir se transforma em desconfiança para com quem, pela condição sócio-econômica, se apresenta como branco.

Trata-se, portanto, de um mutismo que, mais que uma incapacidade com a linguagem ou dificuldade de expressão de sentimentos, é uma estratégia de defesa resultante de séculos de uma experiência violenta de exploração do branco para com os não brancos na Amazônia.

Em outra passagem de “Chão dos Lobos”, em que agora aparece uma tapuia, o silêncio vem juntamente com um olhar que não é mais aquele amistoso do Pedro, de Inglês de Sousa, mas de quem sabe que é explorada pelos brancos. Jurandir escreveu:

Carrega em Alenquer castanha. Desce no jirau: as lavadeiras de castanha lavavam, uma a uma, escolhe as boas, separa as podres… Aquela tapuia (mascava tabaco ou o seu desprezo) era nos olhar, e cada um de nós sentia o arpão. Febrentas, estropiadas, silenciosas, lavavam, batiam a castanha com aquele sol serrando as nucas.

Há passagens também em que o silêncio simboliza aquele que não teve o poder de falar. Desse modo, Dalcídio Jurandir mostra uma realidade amazônica que é contada a partir de uma perspectiva hegemônica branca, que não conhece a fundo as dores e os dramas dos não brancos na Amazônia.

Olhares sobre a Amazônia entre a subalternidade e a hegemonia

A diferença de perspectiva entre uma Amazônia dos textos dos viajantes e naturalistas, dos cartões postais (e agora dos filmes), e a Amazônia dos que sofrem a exploração está presente no livro:

“Assim de longe, visto do gaiola, era que era uma paz. Tudo ali se aninhando, onde mais verdejante? Vá, a prancha! Suba o barranco, o olhar daquele um, tão de lá de dentro, a mão na ilharga em cima de uma dor ou do que queria e não sabia dizer, o olhar falava; aqui e na cova, faz diferença? O ar fervia. A febre aqui é verde. Debaixo destes folharais o delírio”.

Para além das margens verdejantes vistas do gaiola, está a doença, a falta de assistência, o abandono. Nesse olhar, cuja focalização ultrapassa a de quem está no navio, como dona Nivalda, vemos sugerido o olhar de Dalcídio Jurandir, conhecedor da realidade dos oprimidos no baixo Amazonas.

Essa diferença de perspectivas sobre a realidade amazônica está presente nas memórias de dona Nivalda também pela presença do príncipe Adalberto da Prússia. “Vem o advogado: aqui em Óbidos é na farmácia do Fonseca o nosso agora. Quer ver na parede da casa os desenhos do Príncipe Adalberto da Prússia?”. O referido príncipe representa o fascínio que as construções discursivas sobre a Amazônia criaram em todo o mundo, atraindo desde o século XVI inúmeros estrangeiros, como missionários, exploradores, naturalistas e demais viajantes.

Em “Brasil: Amazônia–Xingu”, Adalberto relatou: “Ali estava eu então na orla do imenso continente do Novo Mundo, que estava diante de mim como um profundo segredo, como um grande mistério! A fantasia despertara novamente, e pintava-me a solidão das infindas florestas virgens, povoadas pelas figuras para nós, europeus, tão interessantes dos selvagens, pondo na minha frente os animais selvagens que nelas habitam”.

O príncipe, em sua vinda ao chamado novo mundo e em especial à Amazônia, traz consigo a bagagem imaginária presente desde os primeiros viajantes europeus. Um elemento de destaque é a expectativa por encontrar “infindas florestas virgens”, elemento questionado por Dalcídio Jurandir.

Os desenhos, cheios de fascínio, de Adalberto da Prússia, expostos na parede de uma casa, mostram a valorização do olhar exógeno sobre a região pelos próprios grupos hegemônicos locais. Também durante a bellé époque amazônica, a cultura não apenas francesa, mas a europeia como um todo, é tida como sinônimo de civilização. Nesse olhar fascinado por souvenirs ou por postais residem antigos fantasmas de um Éden recuperado, ou de um “novo mundo”, ainda em estágio de infância, com seres encantados e homens de calda.

Mas, entre os cartões postais, dona Nivalda novamente percebe a Amazônia a partir dos grupos subalternizados. Jurandir escreveu:

“O estirão abocanha o navio, entra lenha, entra lenha, o outro tempo! E um monte, na beirada, de ninguém-sabe-o-nome e de onde vinham? Defecados pela selva, um monte pedindo passagem, passagem, passagem! De onde vinham? Passagem! Passagem! O estirão, já longe, comia os sem-nome”.

Apesar da expressão “defecados pela selva”, não temos em Jurandir a reprodução do inferno verde, imagem consolidada por Alberto Rangel, no livro “Inferno Verde”, e por Euclides da Cunha. Mesmo na selva, a origem do sofrimento desses homens, mulheres e crianças está na superexploração do trabalho de extração da borracha, como já denunciava o próprio autor de “Os Sertões”.

Modernamente, o interesse hegemônico pela Amazônia foi alimentado pelo mito do bom selvagem de Rousseau. E, mais recentemente ainda, pelo mito freudiano do mal-estar da civilização. Parecem ser estes dois últimos os que atraem o personagem francês que dona Nivalda conhece no navio do comandante Amanajás.

O francês? Esse francês a bordo vai mesmo ficar aqui, com sua mochila e seu cabelo louro? Nesta beira d’água? Fincar aqui o seu aborrecimento do mundo, mas vai? Chega daquele mundo, minha senhora. Nem ninguém. Nem ninguém. Aqui, sim, aqui, sim. Encontrei, meu comandante. […] — E a França? […] — Fique com a máquina. Tire retratos de sua senhora. Só me mande um carretel de linha.

A ideia de reaproximação com a natureza por meio de uma Amazônia idílica, em oposição a uma civilização que valoriza o artificial, está no gesto de o francês dar ao comandante a máquina fotográfica, em troca de um carretel de linha de pescar. Ironicamente, é o francês que é “pescado” pela surucucurana. E, nos sonhos de dona Nivalda, esse morto e sua predadora retornam, juntamente com um gavião sinistro, que diz “até nunca”.

A pajelança em Dalcídio Jurandir

Outro elemento presente nas memórias de dona Nivalda é a pajelança. Os pajés estão presentes nos textos de Spix e Martius e Adalberto da Prússia. Mas, em Bates, aparece um novo elemento: a mulher exercendo a pajelança, que também não mais seria exclusivamente exercida por indígenas nas aldeias. Como mostrou Bates, e mais tarde Dalcídio Jurandir, essas mulheres que habitavam as cidades ou viviam isoladas nas matas tinham em si elementos de herança indígena, mas também elementos afrodescendentes.

Apesar de descrente dos poderes e conhecimentos da pajelança, o naturalista inglês teve um papel importante, pois mesmo sem crer, ele registrou a presença de uma mulher pajé chamada Cecília, nos arredores de Santarém. Bates relatou: “Sua vida solitária e a melancolia que a mata inspirava parecem ter enchido sua cabeça de fantasias e superstições. Dizia que havia ouro no leito do regato e que o murmúrio da água caindo nas pequenas cascatas era a voz da mãe d’água falando sobre o tesouro escondido. Para ela, um estreito caminho entre dois morros era um “portão”, e tudo o que estava lá dentro era terra encantada”.

A justificativa dada pela naturalista para as “fantasias e superstições” de Cecília, uma “vida solitária e a melancolia que a mata inspirava”, a aproximam da personagem Maria Mucuim, do conto “A feiticeira”, de Inglês de Sousa, presente no mesmo obra em que figura “O Voluntário”, o livro “Contos Amazônicos” , de 2005.

Dalcídio Jurandir também vai aludir às mulheres pajés do baixo Amazonas. Inicialmente, em Belém do Grão-Pará, ele faz referência à famosa Maria Brasilina, a mais popular da região do Baixo Amazonas no início do século XX.

Segundo o pesquisador cearense José de Carvalho, que viveu parte da vida na Amazônia, Maria Brasilina incorporava “Pai João, (que) pela fala, pelas atitudes e andar, parecia africano. Começava sempre a ‘sessão’ ou os ‘trabalhos’ por uma oração em uma linguagem absolutamente desconhecida, ou intraduzível” .

Em “Chão dos Lobos”, aparece “D. Maria Jardelina”, da Terra Santa de Faro”, que é “trespassada pelos caruanas”. Assim, talvez na obra, o autor tenha optado por um pseudônimo para a pajé. O autor Vicente Salles também registrou a forte presença da pajelança no baixo Amazonas, com influência africana.

A referência à pajelança ligada aos antigos pajés das aldeias e às mulheres das vilas aparece no fluxo de memória de dona Nivalda, um pouco mais a montante de Santarém, em Faro. Mas onde deveria abundar a presença desses curadores, o que se destaca é a ausência dos mesmos.

Faro, Nivalda. […] Onde pajé é mina? Aqui um ente, por encantamento, choca pedra um caroço, um qualquer caroço, choca, é só o pajé querer. Mas até agora nem caroço nem pedra. E de pajé nem um taquari, um suspiro, um chocalho, uma toada, só a noite com os bichos piando, e aquele guarda-sanitário tirando do morto, que chegou no batelão, o fígado. Das palhoças se entornava um tal luto, um não ter ninguém nem nada!

O fluxo de memória da professora reconhece a fama dos pajés do baixo Amazonas, mas o que se percebe, como já afirmado, é a ausência dos mesmos. Em lugar da pajelança, que se liga a rituais de cura e sabedoria, o que aparece é “aquele guarda-sanitário tirando do morto (…) o fígado”.

Assim, em lugar da cura ligada ao sagrado arcaico amazônico, menosprezado pelos naturalistas, temos a modernidade científica e higienizante do guarda sanitário, mas não para trazer a saúde, e sim para tornar o morto mais morto, pela extração do fígado, o que o aproxima dos abutres de Prometeu, mostrando a dimensão trágica moderna da existência dos subalternizados.

No que diz respeito à crítica dos naturalistas ao sagrado, chama a atenção nas memórias de dona Nivalda o momento em que ela, recordando de sua estada em Guimarães, nome fictício de Santarém, mostra que a descrença de um desses homens de ciência dizia respeito apenas ao sagrado indígena.

Trata-se do naturalista bávaro Von Martius. “Na missa de domingo ia ouvir um sermão de Vieira? Junto ao Cristo de Martius, na igreja, escutava o naturalista contar do seu naufrágio no Amazonas”. A passagem referida, na pesquisa “Educação Patrimonial na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Frei Ambrósio em Santarém-PA e a Formação do Turista Cidadão”, de Elias Mota Vasconcelos, faz alusão a um crucifixo de 1,62 metros de altura, em ferro fundido, de 1846, doação do naturalista da Bavária. Há, gravado em relevo na chapa de ferro da obra uma inscrição que explica o motivo de o naturalista ter doado o Cristo para a igreja de Santarém.

Von Martius mostra que não estava tão distante como poderia parecer dos primeiros invasores europeus, que não reconheciam as divindades dos povos da Amazônia, e que perseguiam os pajés, tentando impor-lhes suas divindades europeias.

Essa perseguição foi percebida pelo pesquisador José Carvalho. “Condenado pelo padre romano e pela polícia civil, o Pagé (sic) tem sido, até hoje, não só perseguido, como ridicularizado. A intolerância religiosa, se pudesse, já os teria queimado, a todos. A medicina civilizada afinaria pelo mesmo tom”.

Nesse sentido, a perseguição por parte da polícia, da igreja e até da imprensa também aos e às pajés faz parte do processo histórico de massacre e apagamento dos povos da Amazônia e seus saberes.

Um massacre histórico transformado em vazio natural

No livro de Jurandir, a ausência dos pajés aparece como metonímia da ausência indígena, sendo essa ausência, por sua vez, percebida como resultado de um massacre histórico, contrapondo-se à tese de uma grande floresta virgem.

“O rio, muito em si mesmo, ressumava seus remansos, e dele fugia a terra, fugia geral até onde são índios. Os uruás, e […] Maria Pixi […] Acariquiçáua […] Uruparanã […] Sapucuá […] Mirixi e os lagos de pirarucu de Macuricanã, montanhas, cachoeiras, castanhais. Nem caroço nem pedra. (…). E das montanhas à noite, as velhas tribos ali acossadas vomitavam”.

Ao afirmar que “as velhas tribos” foram “acossadas” das margens do Amazonas, se refugiando em lugares de mais difícil acesso para as expedições de resgate ou para os diretórios, que escravizavam as civilizações indígenas, Dalcídio Jurandir corrige uma uma distorção sobre a Amazônia, que seduziu até mesmo intelectuais nativos.

Trata-se da afirmação de que a Amazônia, parafraseando Adalberto da Prússia, é formada por infindas florestas virgens. Cristóbal de Acuña, no livro “Novo descobrimento do grande rio das Amazonas”, já mostrava em sua crônica de viagem que as margens do que mais tarde seria chamado Amazonas eram bastante povoadas .

Os naturalistas Spix e Martius mostram a transformação desse cenário no início do século XIX. “De muitas tribos citadas nas narrativas de Acuña, de raças poderosas ribeirinhas do Amazonas, e ainda de maior número de outras indicadas em mapas, não encontramos vestígio algum, ou apenas longínquas reminiscências de nomes semelhantes”.

Uma prova de que a tese do vazio demográfico amazônico é um projeto de esquecimento construído hegemonicamente é a própria fertilidade do que alguns chamam de floresta virgem, pois esta muitas vezes é resultado da interação antrópica com a natureza ao longo de séculos, como comprovam os estudos arqueológico, como a pesquisa de Dirse Clara Kern, “Análise e interpretação dos solos e, ou, sedimentos nas pesquisas”, publicada na Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia.

“Na Amazônia as áreas com Terra Preta Arqueológica foram analisadas principalmente para cálcio, magnésio e fósforo por diversos autores, mostrando uma alta fertilidade desses solos, que se destacam em relação àqueles comumente encontrados na região”, escreveu a pesquisadora.

Essas terras-pretas arqueológicas são de origem indígena. Também os lagos profundos do Marajó e os chamados tesos dos seus campos são constructos antrópicos. A afirmação de uma imensa floresta desabitada ou de uma terra “sem história”, como afirmava Euclides da Cunha, esconde sob si o ocultamento de um processo histórico violento contra as diversas civilizações indígenas, e Dalcídio Jurandir denuncia esse projeto hegemônico de transformação de um massacre em natural vazio humano.

A terra que foge do rio “até onde são índios” sugere essa estratégia usada primeiramente pelos indígenas, e depois pelos quilombolas, de escapar às vistas do branco opressor. Assim, sugerir uma terra vazia fazia parte de uma tática de tornar-se invisível para não ser morto ou escravizado.

O mito das amazonas em Dalcídio Jurandir

A ruptura com a tradição literária e paraliterária sobre a Amazônia por parte de Dalcídio Jurandir, como afirmou em sua tese Marli Furtado, fica evidente no trecho em que o navio do então comandante Amanajás chega ao Nhamundá. O autor recupera a talvez mais conhecida narrativa amazônica, que está presente em muitos dos textos naturalistas, a narrativa das Amazonas, descrita inicialmente por Carvajal.

No entanto, essa recuperação traz em si uma desconstrução do elemento mítico para dar lugar às crianças que passam fome às margens do grande rio, e que são vítimas da exploração do trabalho infantil.

Nhamundá. Ali acolá é mesmo o espelho da lua? […] — O lago? O lago? […] Mas olha primeiro um instante esses miudinhos de beira-rio carregando lenha para o gaiola, carregando, carregando lenha, como vão vergadinhos! Correm pela prancha, o pé maneiro, ágeis, curvos ao peso das achas, seres de uma estranha espécie, saídos da selva de repente, astutos e velozes. Deles a voz? não se ouvia. D. Nivalda atirou-lhes um pedaço de bolacha, passem um sebo no ombro deles, soprem no nariz deles para que tomem um fôlego. Me deixem com a beira de minha saia enxugar o rosto de cada um? Carregando lenha.

O Nhamundá seria onde Carvajal presenciou o ataque das icamiabas à expedição de Orellana. Esse episódio foi aproximado do mito grego das amazonas, o que acabou por dar nome ao grande rio e ao vale no seu entorno. A partir de La Condamine, no século XVIII, é que vai haver a ligação das mulheres guerreiras com o amuleto do muiraquitã.

Segundo o francês, “referiram-se a certas pedras verdes, conhecidas como “das amazonas”, que dizem haver herdado de seus pais, e estes as tiveram das “cunhantainsecuima”, ou seja, em sua língua, “mulheres sem marido’, entre as quais, juntam eles, existem em grande quantidade. Um índio habitante de Mortigura, missão vizinha do Pará, ofereceu-se a mostrar-me um rio por onde se podia remontar, segundo ele, até pouca distância do país atualmente habitado, dizia o mesmo, pelas amazonas”.

O mito construído em torno das pedras chamadas mais tarde de muiraquitãs afirma que as guerreiras mergulhavam até o fundo do lago para retirar a matéria com que moldavam os amuletos, dados aos seus amantes como proteção. A substituição de uma representação de uma Amazônia exótica por uma outra, histórica, a partir da perspectiva dos subalternos, está na descrição dos meninos “curvos ao peso das achas, seres de uma estranha espécie, saídos da selva de repente, astutos e velozes. Deles a voz?”.

Dona Nivalda se identifica com o sofrimento dos meninos explorados e sem direito à voz, enquanto seu marido representa a perspectiva hegemônica que não se comove com a situação de exploração dos pequenos. Ao contrário, o que ele fez é pilheriar com a esposa, “corta um dos teus peitos, icamiaba, mergulha no lago e traz do fundo aquela pedra”. A consolidação da visão dalcidiana sobre a Amazônia, a partir dos subalternizados, fica evidente na passagem em seguida.

— Amanajás, tira da mão dos meninos a carregação de lenha. Santo Deus! Toda a noite? Dá ao menos depois uni bando lenha. Toda noite, Amanajás? […] Carregando, carregando lenha. Cortar o peito, que nunca lhe secasse o peito, pois tomem o peito, curumins da lenha, e pela madrugada, toda a madrugada, aqui está, mamem, mamem. […] Do fundo do lago subiam os curumins verdes carregando lenha.

Em lugar do amuleto com poderes mágicos de proteção, o que sai do fundo do lago são os meninos, verdes como o muiraquitã, mas relegados a uma forma de vida miserável. O fato de eles serem chamados de “curumins” mostra que os mesmos são descendentes daqueles que foram ao longo de séculos explorados pelos brancos, e considerados humanamente inferiores.

A Amazônia e os projetos modernizantes

Esse olhar inferiorizante sobre os povos originários da Amazônia está mesmo em Euclides da Cunha, autor que, segundo Marli Furtado, estaria, pela denúncia das condições de trabalho nos seringais, mais próximo de Dalcídio Jurandir. Euclides foi um leitor dos viajantes e naturalistas que escreveram sobre a Amazônia. Foi em parte essa leitura que fez com que ele pedisse ao Barão do Rio Branco para chefiar a missão do alto Purus, para resolver problemas de limites territoriais com o Peru.

A tese euclidiana, presente em “Um paraíso perdido: reunião de ensaios amazônicos”, é a de que a Amazônia seria uma terra sem história, à época ainda em formação, e onde o homem seria ainda um intruso. Para o autor, o imigrante nordestino seria o obstinado colonizador necessário para enfrentar a floresta. Além da ocupação pelos imigrantes, o autor de “Os Sertões” também via a necessidade de modernização da Amazônia, e tal modernização incluía, na região onde predominava o transporte fluvial, a implantação do transporte ferroviário.

Euclides argumentou que “a intervenção urgentíssima do Governo Federal impõe-se como dever elementaríssimo de aviventar e reunir tantos esforços parcelados. […] Deve consistir porém no estabelecimento de uma via férrea – a única estrada de ferro urgente e indispensável no Território do Acre. A fisiografia amazônica figura-se sempre obstáculo indispensável a tais empresas”.

Dalcídio Jurandir insere nas memórias de dona Nivalda o fracasso desse projeto modernizante apregoado por Euclides da Cunha, mas que, no fundo, servia mais aos interesses dos grupos hegemônicos do que os dos grupos subalternizados na Amazônia.

“Em Madeira-Mamoré, trilho do trem, dormentes ou cadáveres? Encalha no Purus”, continua Dalcídio Jurandir, mostrando que os projetos modernizantes para a Amazônia não levaram em consideração as especificidades da região, nem seus povos.

O caboclo e civilização

O último elemento estudado no fluxo de memória de dona Nivalda sobre o rio Amazonas é o jantar do casal a bordo do Transatlântico Hildebrand, construído em 1911, e que fazia a rota Liverpool-Manaus, um ano antes da débâcle da borracha. O diálogo presente no referido jantar é importante pois mostra como Amanajás, enquanto branco, ao mesmo tempo que estereotipa o sujeito amazônico, estabelece com os ingleses uma relação civilizacional hierarquizante e eurocêntrica.

“O jantar no Hildebrand, traje a rigor a trinta e quatro à sombra. Aqueles seringueiros e fiscais de renda sabiam comer à mesa? Se o inglês gaguejava uma, duas palavras em língua da terra, apressava-se o comandante: E o caboclo? Prestava? Os nossos bebedores de chibé, matadores de bicho, pais de terreiro? Civilização? Quando? Quando? Como a dos senhores, hein? Quando? E aí Nivalda intimamente protestava, o marido exagerava, o marido, às vezes, zombava dos gringos. Os caboclos? Quem mais que eles? Quem? Ao certo não sabia o que pensava o marido ou nunca pensava. (…) Dos sábios que aqui se embrenhavam, o marido dizia o nome de cada um, meio enrolado”.

Por meio do fluxo de memória da personagem, Dalcídio Jurandir nos mostra a dissonância entre o clima amazônico e a necessidade de se afetar uma aparência ligada aos costumes burgueses europeus no trecho. A dúvida do comandante sobre os modos dos seringueiros e dos fiscais de renda junto aos europeus mostra o caráter postiço da cultura da belle époque na Amazônia.

Por fim, Amanajás indaga os europeus com quem janta no transatlântico sobre a opinião destes sobre os povos amazônicos, a quem ele nivela sob a categoria caboclo, concluindo que esses ainda não estão “civilizados”, mostrando que sua visão de civilização tem como modelo a eurocêntrica, como foi comum à belle époque amazônica. Por fim, Amanajás busca mostrar que tem conhecimento sobre os naturalistas que estiveram na Amazônia, mas sua pronúncia “enrolada” dos nomes mostra que seu conhecimento sobre os mesmos é apenas superficial, simbolizando uma erudição de verniz.

Últimas considerações

Os argumentos do artigo acima mostram que Dalcídio Jurandir, ao construir seu projeto romanesco, tinha consciência de que havia uma tradição discursiva sobre a Amazônia, com quem ele precisava dialogar. Seu caminho foi o da réplica e da desconstrução da representação da Amazônia exótica, em que tiveram grande importância os primeiros viajantes e os naturalistas, e depois reverberada e atualizada por determinados escritores da região.

A recuperação do caráter histórico e social da Amazônia que o autor nos dá por meio das memórias de dona Nivalda é algo atual, que precisa ser conhecido do grande público, pois, ainda hoje, os antigos mitos sobre a região ainda circulam no meio artístico nacional e internacional.