Amazônia: Modelos desenvolvimentistas do passado, Geografias da violência do presente

Os dados de “Cartografias da violência na Amazônia” demonstram o quanto as populações da floresta vivem sob um ambiente violento

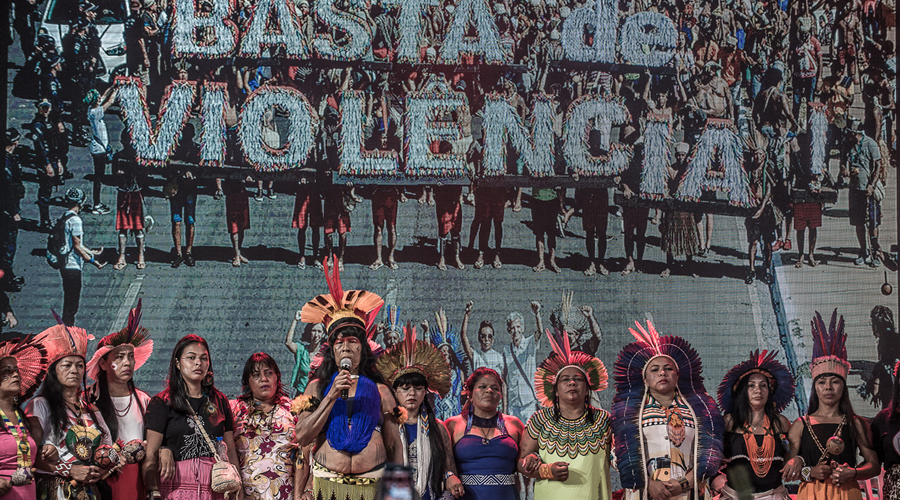

Foto: Anderson Barbosa/Amazônia Latitude

A questão da violência contra os povos da Amazônia brasileira não deve ser vista enquanto um fenômeno recente. Por isso, parto do pressuposto de que há uma relação direta entre o modelo de desenvolvimento e a formação de vetores de violência na produção do espaço regional, dada a brutalidade e a perversidade sistêmica na qual se dá a territorialização do capital.

Essa dinâmica inicia-se a partir da abertura econômica. Ou seja, por meio de um modelo de economia de fronteira que, por meio de um consórcio envolvendo o Estado e o capital privado, promoveram uma série de violações de direitos que atingiram drasticamente os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, seringueiros, castanheiros e camponeses pobres.

Isso sem deixar de mencionar os desequilíbrios ambientais que intensificaram o desmatamento por meio de queimadas e exploração da atividade madeireira, abertura de estradas que reforçaram o processo de perda da biodiversidade atingindo a vida humana e não humana da floresta. Os grandes projetos econômicos de exploração mineral, construção de hidrelétricas e abertura de garimpos do ouro promoveram problemas de contaminação dos rios, além de inundações da fauna e da flora.

Nesses termos, o que se percebe é que o Estado é o grande legitimador da violência na Amazônia. E tendo como marco temporal os anos de 1960 (Regime Militar), de lá pra cá a região amazônica vem só se consolidando enquanto a região mais tensa e conflituosa do território brasileiro. Ainda mais quando governos federais desestabilizam as estruturas institucionais de enfrentamento aos crimes ambientais, ao crime organizado e a todo e qualquer tipo de opressão contra os povos da floresta.

A fragilidade institucional tende a fortalecer outras formas de organizações de poder, algo que vem se firmando na Amazônia Legal e até mesmo na Amazônia internacional, onde a expansão do crime organizado vem adentrando, sobretudo, em áreas indígenas e quilombolas, assim como transformam as regiões ribeirinhas em espaços de circulação de mercadorias ilícitas que cruzam as fronteiras.

Os dados da pesquisa intitulada “Cartografias da violência na Amazônia” demonstram o quanto as populações da floresta vivem sob um ambiente violento e de intensos conflitos sociais. Para se ter uma ideia, quando a referência é a taxa de mortes violentas intencionais, o Brasil em 2022 apresentou uma taxa de 23,3 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Por outro lado, nas cidades da Amazônia Legal, a taxa foi de 33,8 por 100 mil habitantes, o que corresponde a uma média de violência letal de 45% superior à média nacional.

Quando nos referimos à taxa de mortes violentas de pessoas indígenas, ela representa 13,1 para cada 100 mil indígenas, de acordo com os dados do Datasus. Isso representa uma taxa 11% mais alta do que a média brasileira de mortes violentas intencionais de indígenas, que é de 11,8 por 100 mil. Ou seja, as mortes violentas contra esse grupo populacional na Amazônia é 26% maior do que fora dela. Assim, fatores relacionados à expansão ilegal do garimpo do ouro, invasão de terras indígenas por madeireiros e fazendeiros. Por fim, a chegada de facções criminosas nesses territórios vem contribuindo para que no período de 2020 a 2022 tivéssemos esses números alarmantes, pois trata-se de invasão de terras que deveriam estar protegidas como determina a legislação brasileira.

Em relação aos feminicídios nos municípios da Amazônia Legal, os números trazem uma taxa de 1,8 para cada 100 mil mulheres. Isso corresponde a um percentual 30,8% superior à média nacional, que foi de 1,4 por 100 mil mulheres. Já a taxa de mortes violentas intencionais de mulheres foi de 5,2 por 100 mil mulheres, 34% superior à média nacional, de 3,9 por 100 mil. Conclui-se com esses números que a Amazônia é a região mais violenta para as mulheres no Brasil.

Com relação à violência sexual na Amazônia, também se representa as taxas mais elevadas comparadas à média nacional. Ao analisarmos a soma das ocorrências de estupro e estupro de vulnerável, a taxa foi de 49,4 vitimas para cada 100 mil pessoas em 2022, 33,8% superior a média nacional, que foi de 36,9 por mil pessoas no mesmo período, conforme comprovam os dados do levantamento.

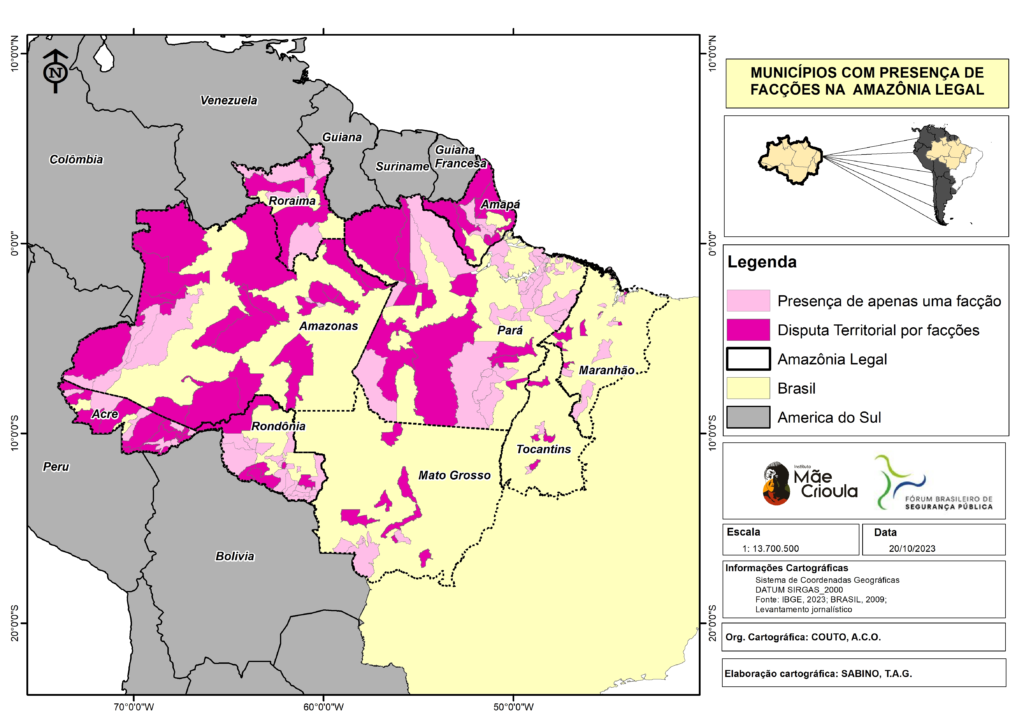

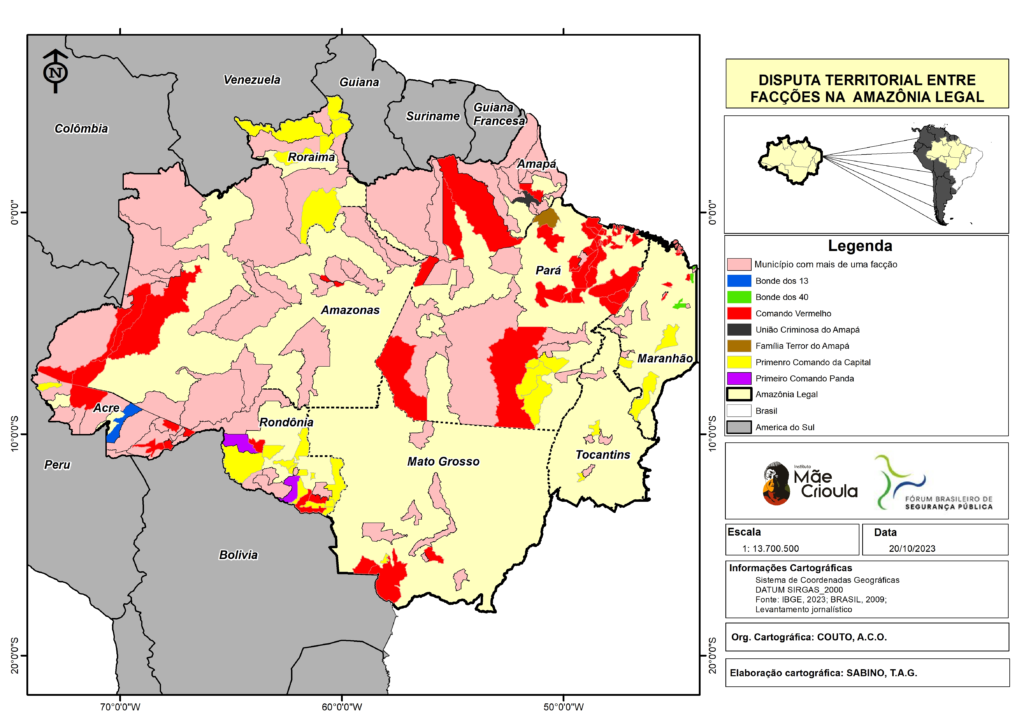

Finalmente, destaca-se também a presença do crime organizado difundido por meio de facções em vários municípios da Amazônia Legal, disputando territórios e as principais rotas do narcotráfico na região. A pesquisa apresentou um mapa no qual destaca-se a existência de ao menos 22 facções na região, presentes em todos os estados amazônicos. Além disso, foram apontados os municípios da fronteira onde há facções criminosas que controlam os fluxos e a conexão com grupos criminosos dos países vizinhos (Bolívia, Colômbia, Peru e Venezuela).

A fronteira é o espaço privilegiado para as dinâmicas criminais que são construídas por meio de fluxos ilícitos (cocaína, skank, madeiras, ouro, cassiterita, manganês, e contrabando de peixes). Por isso, para as facções criminosas, torna-se necessário instituir um mecanismo de controle territorial para dar vazão às atividades ilícitas e fortalecer o poder econômico da organização.

Mapa 1 – Municípios com a presença de facções criminosas na Amazônia Legal

Fonte: Instituto Mãe Crioula e FBSP (2023)

É importante salientar que do total de 772 municípios da Amazônia Legal, o estudo aponta ao menos 178 que possuem a presença de facções. Isso corresponde a 23% de todos os municípios da região. Com relação aos municípios que convivem com a disputa pelo controle do território envolvendo facções rivais, pelo menos 80 deles estão em situação de conflito, o que representa um percentual de 10,4% do total da região.

Entretanto, o que mais merece destaque é o fato de que dos 178 municípios com a presença de alguma facção, vive aproximadamente 57,9% dos habitantes da região amazônica. Quando retornamos para análise sobre os 80 municípios que estão em situação de conflitos territoriais, a população absoluta é de cerca de 8,3 milhões de habitantes. Isso resulta em um número próximo de 31,2% da população total da Amazônia. Ou seja, 1/3 dos habitantes da Amazônia Legal vive em áreas de conflito envolvendo a disputa pelo controle de território entre facções rivais. Esse é um fator que gera dados alarmantes de violência extrema.

Mapa 2 – Municípios em que ocorre disputa territorial entre facções na Amazônia Legal

Fonte: Instituto Mãe Crioula e FBSP (2023)

Certamente, todos os dados apresentados de forma resumida nos ajudam a perceber o quanto a atual conjuntura política do governo brasileiro precisa instituir políticas públicas que garantam a defesa dos territórios indígenas, quilombolas, ribeirinhos e dos povos das florestas e das águas de maneira geral. Além disso, é preciso fortalecer os órgãos federais de fiscalização e repressão aos crimes ambientais.

Por fim, pensar em um modelo de desenvolvimento que seja desenvolvido a partir do conhecimento ancestral, do saber popular, da cosmologia dos habitantes das florestas, com valorização do modo de vida. Em outros termos, é respeitar o conhecimento tradicional e apreciar a relação sociedade-natureza com base no equilíbrio. Somente assim pode-se evitar que a região continue a apresentar dados alarmantes de violência. A segurança pública deve associar-se aos projetos de desenvolvimento que inclua os povos da floresta, mantenha a floresta em pé, viva, e com a nossa gente segura. Somente assim é possível garantir justiça social e segurança ambiental.

Referências

CARTOGRAFIAS DA VIOLÊNCIA NA AMAZÔNIA. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, v. 2, 2023. ISBN: 978-65-89596-33-2 versão online. Anual. Acesso em: 09 de dez. 2023.

Aiala Colares Oliveira Couto é quilombola do território Menino Jesus de Pitimandeua (PA) e militante atuante do Movimento Negro. Geógrafo formado pela Universidade Federal do Pará (UFPA), com doutorado em Ciências do Desenvolvimento Socioambiental pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (Naea-UFPA). Pós-doutorado em Geografia com ênfase em análise regional pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Professor do Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Fundador e diretor-presidente do Instituto Mãe Crioula (IMC). Coordena o Grupo de Pesquisa Territórios Emergentes e Redes de Resistência na Amazônia (Terra) e ocupa o cargo de diretor de Apoio à Extensão da UEPA.

Colunistas têm liberdade para expressar opiniões pessoais. Este texto não reflete, necessariamente, o posicionamento da Amazônia Latitude.

Produção: Isabella Galante

Revisão: Filipe Andretta

Arte e montagem do site: Fabrício Vinhas

Direção: Marcos Colón

Aiala Colares O. Couto

Aiala Colares O. Couto