A Metrópole da Amazônia: a dicotomia nas transformações urbanas e socioambientais da Belle Époque à COP-30

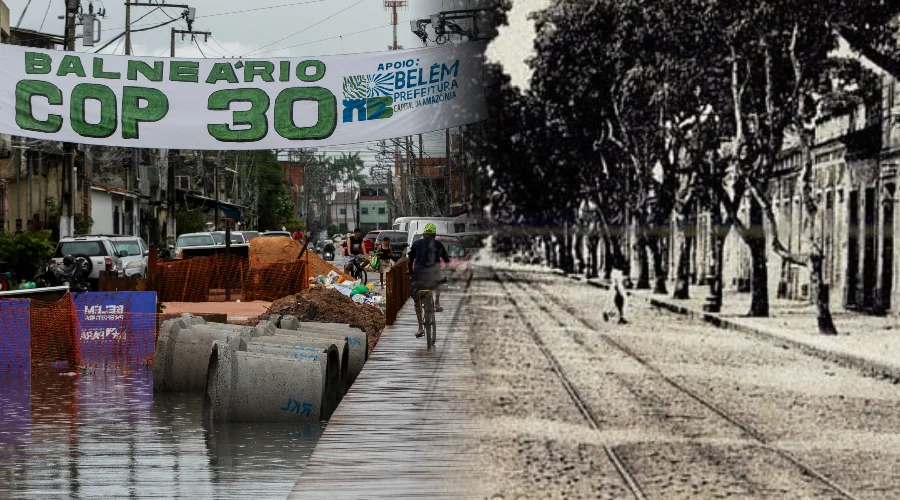

Mais de um século depois, Belém revive a dicotomia da Belle Époque. Com a preparação para a COP30, a 'metrópole da Amazônia' repete um padrão de urbanização excludente, onde as baixadas continuam marginalizadas

Rua alagada em Belém em 2024 e Avenida Generalíssimo Deodoro e seus sistemas de bondes elétricos, início do século XX Fotos: Oswaldo Forte/Amazônia Latitude; Autor desconhecido/Domínio Público.

Nos preparativos para sediar a COP30, Belém vive um paradoxo entre as promessas de uma cidade ambientalmente “resiliente” e os velhos fantasmas da perpetuação de uma urbanização excludente, que guarda vestígios das primeiras reformas urbanas do tempo de seu protagonismo global na Amazônia, durante o “boom da borracha”.

No centro da capital se promete parques lineares, corredores verdes e inovações urbanísticas. Já descendo as ruas até as baixadas, vemos o mesmo tipo de intervenção desde a década de 1970: canalização dos rios e córregos com paredes verticais e vigas de concreto e o deslocamento forçado da população que ocupa suas margens. A cidade que um dia sonhou ser a Paris na América, a intitulada metrópole da Amazônia, agora se torna palco dos debates sobre as políticas para conter as mudanças climáticas globais. Mas, para quem realmente se destina essa nova Belém?

As reformas urbanas em Belém durante a Belle Époque atenderam, principalmente, as elites da borracha, Foto: Marcos Colón/Acervo Pessoal.

No fim do século XIX e início do XX, o município experimentou uma explosão de riqueza com o ciclo da borracha. O centro foi contemplado com os principais legados desse período, como o Theatro da Paz, o paisagismo das praças, edifícios no estilo europeu, grandes avenidas e a rede de luz elétrica como principal aparelho urbanístico dentro da Amazônia. Essas reformas urbanas atenderam, principalmente, as elites da borracha, que tinham suas casas no centro, onde girava a economia do látex como abordado nas obras de Bárbara Weinstein (1993) e Karol Soares (2008).

A luz elétrica, importante novidade urbanística, se destaca como principal aparelho de reforma urbana da época. No entanto, desde o princípio, tal novidade tinha o intuito de atender apenas à nobreza e sua limitação de acesso a outros espaços era justificada pelos terrenos alagadiços ou, como chamavam na época, “terrenos baixos”. No centro da cidade existia a luz. Do outro lado, nas baixadas onde moravam a população mais carente de Belém, existia a escuridão, como conclui o historiador Marcos Valadares (2021). Dessa forma, durante o período nasce a dicotomia, o primeiro fantasma de duas Beléns urbanas: a Belém das Baixadas e a Belém da Belle Époque.

No livro Chão dos Lobos (2019), de Dalcídio Jurandir, o espaço urbano dentro do subúrbio de Belém, chamado de “Não-Se-Assuste”, não era apenas um nome, mas uma representação da exclusão urbana que moldava (e ainda molda) a capital amazônica. Assim como no romance, esses espaços eram marcados pela ausência de saneamento, pela precariedade das moradias e pela marginalização de seus habitantes: lavadeiras, crianças trabalhadoras, imigrantes e tantos outros que formavam o tecido social invisível da cidade. O cenário não foi um acaso, mas um reflexo de políticas públicas que sempre priorizaram a Belém da Belle Époque, enquanto a Belém das Baixadas permaneceu esquecida.

Ainda hoje, se nota nas baixadas as mesmas dinâmicas de exclusão que caracterizaram os cortiços e becos dos subúrbios do passado. A cidade ainda mantém suas divisões históricas, onde a luz das novidades urbanísticas continuam distantes das margens e os fantasmas da desigualdade seguem assombrando aqueles que vivem na “escuridão”. Será que o “Não se assuste” deixou de existir nesta Belém, sede da COP30?

Cem anos depois, a história tende a se repetir. Com o anúncio da COP30, os projetos de requalificação urbana são anunciados com grandes promessas de reconectar urbano e natureza. No centro, os canais da Doca e da Tamandaré se tornarão parques lineares com mirantes, corredores ambientais, requalificação de seus rios e “jardins flutuantes”. Já nos igarapés das baixadas, a solução de reforma urbana permanece a mesma: macrodrenagem, canalização e transformação dos rios urbanos em esgotos a céu aberto, tornando o desapego e afastamento dos igarapés urbanos mais evidentes, desconectando urbano e natureza dentro das baixadas/periferias/favelas. Ou seja, contradizendo a venda da cidade como uma “cidade resiliente” no planejamento urbano dentro da periferia de Belém.

Macrodrenagem na “Nova Tamandaré”. Foto: Foto: Raphael Luz/Agência Pará.

Para além disso, a promessa de uma cidade ambientalmente “resiliente” para a COP30, não se revela na prática. Na verdade, é um exemplo do dito popular “para inglês ver”. Enquanto o discurso oficial enfatiza a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, as ações concretas demonstram contradições profundas. Os projetos de infraestrutura urbana continuam sendo executados sem considerar os impactos socioambientais, especialmente para as comunidades marginalizadas que enfrentam historicamente processos de exclusão e vulnerabilidade.

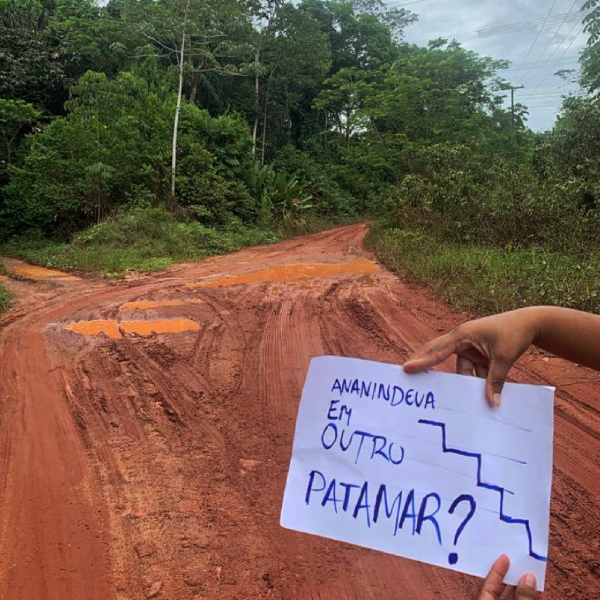

Um exemplo real desse descompasso entre discurso e prática foi o anúncio no mesmo ano em que Belém foi escolhida para sediar a COP30, da abertura de uma estrada ao lado de um território quilombola do Abacatal em Ananindeua. A estrada, nomeada pelo Governo do Estado “Avenida Liberdade”, visa conectar a Avenida Perimetral em Belém à Alça Viária da Região Metropolitana, derrubando quilômetros de floresta no processo. No entanto, os impactos ambientais e sociais desta obra vêm sendo ignorados nos debates públicos. A comunidade quilombola do Abacatal não tem sua voz considerada de maneira eficaz, e o projeto segue avançando sem qualquer ponderação por parte do Governo do Estado, reforçando um modelo de desenvolvimento que privilegia interesses econômicos em detrimento da preservação ambiental e dos direitos das comunidades tradicionais que ali vivem.

Estrada do Abacatal. Foto: Quilombo do Abacatal.

Essa lógica reflete um modelo de desenvolvimento urbano que reproduz desigualdades e degradação históricas em territórios periféricos e tradicionais sem precedentes. Me apropriando do conceito de zonas de sacrifício, com base no trabalho feito por Rodrigo Nuñez Viegas, “Desigualdade ambiental e ‘Zonas de Sacrifício'”, 2006. O qual, se aplica diretamente a essa dinâmica, onde determinadas áreas e populações são sacrificadas em nome do desenvolvimento. O caso do Abacatal exemplifica essa realidade: a derrubada de quilômetros de floresta e, outrossim, os demais impactos aos modos de vida dessa comunidade que ainda não são mensuráveis, para a construção de uma nova estrada. Essa construção é justificada como uma necessidade para a expansão da metrópole, ignorando os impactos sobre o território quilombola e sua relação com o ambiente.

Da mesma forma, os igarapés urbanos são canalizados e transformados em esgoto a céu aberto, resultando na perda do recurso hídrico e na morte dos rios urbanos. Essa intervenção, fundamentada no discurso de progresso, prioriza a abertura de vias para a circulação de mais automóveis em detrimento de espaços de uso comunitário para a comunidade, desconsiderando o valor socioambiental em torno dos igarapés urbanos.

Alagamentos no bairro da Pedreira, em Belém. Foto: Oswaldo Forte/Amazônia Latitude.

A preparação para a COP30 escancara essa realidade, a ideia de cidade resiliente se torna um conceito seletivo, aplicado de maneira estratégica para atrair capital e atender interesses econômicos, sem garantir, de fato, melhorias estruturais e equitativas às populações que não fazem parte da bolha central.

Essa dicotomia de intervenção urbana socioespacial não ocorre ao acaso. Na construção do conceito de ecologia política urbana, os teóricos apontam que os investimentos urbanos não são definidos de forma neutra. O centro de Belém, historicamente associado às elites e à circulação de riqueza, é visto como um território mais rentável para requalificação urbana. Assim, projetos de revitalização, financiados por capitais públicos e privados, priorizam essa área, valorizando o setor imobiliário e atendendo às demandas de uma cidade voltada ao mercado global. Enquanto as baixadas e territórios tradicionais seguem marginalizados, recebendo intervenções de caráter utilitário, voltadas para controle de enchentes e saneamento mínimo, sem considerar a relação socioambiental que seus moradores têm com os igarapés urbanos.

Parque da Cidade, parcialmente inaugurado em junho de 2025. Foto: Alexandre Costa/Agência Pará,

A intervenção urbana e a valorização do espaço estão intimamente ligadas à especulação imobiliária, pois é necessário que esses espaços se tornem cada vez mais lucrativos para justificar sua transformação. No contexto da COP30, um megaevento global, essa dinâmica se intensifica. Os grandes agentes econômicos e políticos que participam das discussões climáticas precisam enxergar Belém como uma cidade com potencial turístico e econômico elevado, inserida dentro da Amazônia como um território de altíssimo valor ambiental e estratégico para o planeta.

Durante a década de 1970, após o anúncio do Programa de Integração Nacional (PIN), os canais urbanos de Belém passaram por uma das maiores reformas urbanas da América Latina, com impactos diretos sobre saneamento, saúde e qualidade de vida. O PIN surgiu durante a ditadura militar como parte de um amplo projeto de desenvolvimento que visava a integração da Amazônia ao restante do Brasil. Como pontua a socióloga Edna Castro, a região foi alvo de inúmeras iniciativas fundamentadas no discurso de “integrar para não entregar”, um slogan que mascarava a lógica de ocupação territorial e exploração econômica desenfreada. Esse processo resultou em impactos ambientais e violências irreparáveis contra o ecossistema amazônico e os povos da floresta, que sofreram deslocamentos forçados e perda de territórios tradicionais.

No caso de Belém, o maior legado do PIN não foi apenas a implementação do mais amplo programa de saneamento, saúde e infraestrutura urbana da cidade, mas também deixou como legado uma degradação ambiental sem precedentes se tratando dos rios urbanos da região metropolitana. O projeto alterou drasticamente a paisagem e as dinâmicas socioambientais, comprometendo a relação histórica da população com os igarapés e promovendo a canalização e concretagem desses cursos d’água. Assim, a cidade experimentou um modelo de urbanização que, ao mesmo tempo em que melhorava certos aspectos estruturais, impunha perdas irreversíveis para o meio ambiente, conforme discutido por Aurélia Abelém no livro “Urbanização e remoção: por que e para quem?”, de 2018.

A Doca, antes ocupada por comunidades mais carentes, foi integrada ao mercado imobiliário e ao centro da cidade, expulsando os moradores originais à medida que os preços de terrenos e serviços aumentaram. Esse processo reflete a lógica da destruição criativa, utilizando o conceito como formulado por David Harvey, onde espaços antes considerados marginais pelo capital passam por um processo de “renovação” que, na prática, desloca populações vulneráveis e reconfigura a paisagem urbana de acordo com interesses econômicos. Hoje, o mesmo espaço alterado é alvo do projeto do Parque Linear da “Nova Doca”, promovido pelo Estado do Pará como um símbolo de modernização e sustentabilidade. No entanto, essa “requalificação” não surge de um compromisso real com a justiça socioambiental, mas sim como um novo ciclo de acumulação capitalista. Os espaços antes destinados a canais de macrodrenagem e ocupações populares tornam-se, agora, territórios de valor agregado.

Nesse novo contexto seguindo a nova lógica da sustentabilidade o canal da Doca, como era antigamente (canalização), já não é mais interessante. Dessa forma, a antiga modernização é destruída para reconfigurar esse novo espaço com o Parque Linear para atender à demanda do mercado imobiliário e à necessidade de valorização estética da cidade em preparação para a COP30.

Obras para COP30 custaram cerca de 7 bilhões de reais. Foto: Bruno Cecim/Agência Pará.

Ademais, o Rio Tucunduba é um reflexo da política urbana seletiva. Para os moradores das baixadas do Tucunduba, o rio sempre foi mais do que um recurso hídrico, ele representa um espaço de memória, identidade e pertencimento, uma herança das formas de vida amazônida profundamente conectadas à natureza. Mas ao longo dos anos, as intervenções de canalização foram apagando essa relação, transformando o rio em corredores de concreto sem qualquer diálogo com as comunidades. Enquanto isso, o centro ganha novos investimentos, atendendo ao apelo estético e imobiliário que o evento global exige.

Na música “Rio Tucunduba” do grupo de carimbó da periferia de Belém, chamado de Os Tamuatás do Tucunduba, se reflete a realidade socioambiental nas baixadas da Bacia do Tucunduba. A letra traduz a perda do rio como recurso hídrico e alimentar denunciando um modo de urbanização que mata os rios urbanos na capital:

O rio Tucunduba antes de ser povoado

Tinha milhões de peixes e agora está acabado

Mataram o rio por matar

Sujaram o rio por sujar

No rio Tucunduba,

Não se pega nem tamuatá

Tamuatá, peixe da vala

Gostoso no tucupi

Só tem um peixe parecido

Que é o acarí

Tamuatá peixe vala

Sobrevivente de periferia

Andarilho de vários canais

Minha vida é uma correria

Me alimento do lodo, da lama

Desse lixo faço minha cama

Me adapto à vida urbana

Gostoso no tucupi

Nesse mundo onde pouco se ama

Vivo o caos e a morte é rotina

E hoje vivo tentar a sonhar

Nesse mundo que tá pra acabar

(Os Tamuatás do Tucunduba, 2021)

A política pública para a preparação da cidade para a COP30 busca criar uma imagem de resiliência para turistas, agências e atores envolvidos no evento. No entanto, as baixadas, que há anos exigem intervenções que preservem os rios como protagonistas, continuam sendo ignoradas, apesar de existirem, de forma mínima, investimentos e obras dentro da periferia.

Movimentos sociais como Tucunduba/Pró Lago Verde, Espaço GeoHostel, Boi Marronzinho, Chalé da Paz e Cineclube TF desenvolvem ações sustentáveis e culturais que buscam ressignificar a ocupação dos espaços urbanos e fortalecer a identidade pluriétnica e comunitária. Além disso, reivindicam urbanização e saneamento adequados, propondo alternativas que conciliem infraestrutura e preservação ambiental. No entanto, as reformas realizadas pelo poder público não atendem às expectativas dos moradores e desses movimentos sociais.

Conforme escreve o morador da Terra Firme e cofundador do Chalé da Paz, Zeca TF (2024), as baixadas anseiam por espaços que integram meio ambiente e comunidade de maneira inclusiva, permitindo interação e vivência ambiental.

Zeca da TF. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Por outro lado, para o mercado imobiliário e o grande capital, o evento tem gerado intensa movimentação econômica. Embora seu propósito seja debater as mudanças climáticas globais, ele também se configura como um palco onde grandes estruturas se articulam para a geração de mais capital financeiro. O evento, que deveria estar centrado em soluções ambientais, tem sido financiado, transformando-se em uma oportunidade para a criação de políticas públicas e privadas externas para o lucro, em detrimento das comunidades locais e do meio ambiente. Essa lógica mercantilista sobre a Amazônia já foi apontada por Ailton Krenak em suas redes sociais, o qual alerta sobre como a COP30 servirá para mapear os recursos naturais da região ainda não mapeados, promovendo sua exploração econômica.

Esse processo não se limita apenas ao território dentro das florestas, mas também se estende ao espaço urbano, onde as políticas públicas são direcionadas para favorecer uma elite econômica. Enquanto os reais protagonistas da floresta, povos indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhos seguem marginalizados no debate, os retornos financeiros e os benefícios já estão sendo coletados por investidores e setores privilegiados da metrópole amazônica. Esse cenário evidencia que, embora a COP30 prometa avanços na agenda climática, as decisões e negociações começam a ser moldadas por interesses que pouco dialogam com aqueles que realmente sustentam esse ecossistema.

Jovens estudantes do Somei fazem parte da Ocupação na BR-163. Foto Leige Costa/Amazônia Latitude.

É certo que a COP30 não é um evento festivo ou comemorativo porque iremos sediá-la. Ainda assim, é de extrema relevância que a discussão seja feita em um dos ecossistemas mais importantes do mundo, haja vista que os desdobramentos debatidos aqui guiarão o mundo para a continuidade desse modo de vida destrutivo ou para que, a partir da Conferência, sejam tomadas decisões para outros/as caminhos, narrativas e cosmovisões. Decisões que sejam direcionadas e encaminhadas a partir dos modos de vida de quem realmente cuida e permanece cuidando para a manutenção da vida neste planeta.

A COP30 coloca novamente Belém sob os holofotes internacionais, mas também escancara a contradição entre a cidade que se quer vender e a outra cidade que de fato existe. O legado do evento poderia ser um modelo de urbanização verdadeiramente inclusivo, que valorizasse as relações entre as comunidades e os espaços urbanos. Mas, até agora, parece seguir a velha lógica iniciada tempos atrás na Belém da Belle Époque. Belém continua dividida entre dois tempos e duas realidades. Resta saber se a cidade que se prepara para receber o mundo está disposta a olhar também para dentro de si mesma, de suas dificuldades e divisões socioespaciais entre as baixadas e o centro.

Lucas Henrique Navegantes Lobato é graduando de Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará.

Montagem da página e acabamento: Alice Palmeira

Revisão e Edição: Juliana Carvalho

Direção: Marcos Colón