‘A literatura é corpo em relação’, diz Eliane Brum

Como a Amazônia chegou à gaúcha que, hoje, é a jornalista mais premiada do Brasil e escreve 'para não morrer e para não matar'

Eliane Brum | Foto: Lela Beltrão/Sumaúma. Arte: Fabrício Vinhas/Amazônia Latitude

A Amazônia é o centro do mundo, é uma das regiões mais importantes do planeta e deve ser preservada e protegida. Essa ideia foi criada pela jornalista mais premiada do Brasil, que também é documentarista e escritora, Eliane Brum. Ela é autora de quase uma dezena de livros, sendo que parte deles também foi publicada em outros idiomas, como o inglês, o espanhol e o italiano.

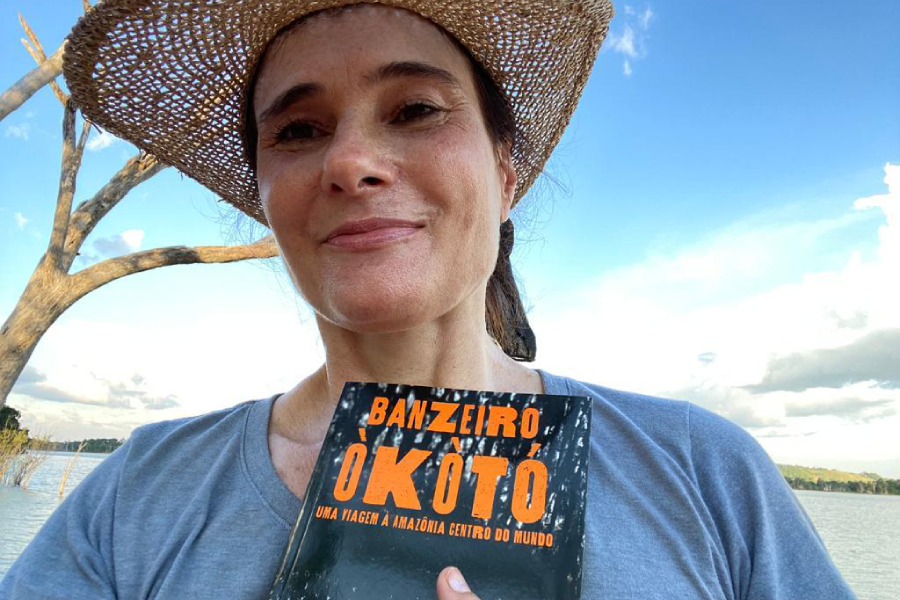

Entre suas obras mais conhecidas estão os livros A Vida que Ninguém Vê, O Olho da Rua e o mais recente, Banzeiro òkòtó: Uma viagem à Amazônia Centro do Mundo.

Eliane trabalha com a cobertura jornalística na Amazônia há quase 25 anos e vive em Altamira, no Pará, desde 2017. Como jornalista, é uma das fundadoras da plataforma Sumaúma, lançada em setembro de 2022, que conta histórias da Amazônia em inglês, português e espanhol.

Neste último episódio do LatitudeCast do especial Pensando na Amazônia pela Literatura, vamos conversar com Eliane Brum sobre a importância de pensar a Amazônia, centro do mundo, pela escrita.

Confira agora o episódio do LatitudeCast com Eliane Brum:

Marcos Colón: Queria começar este bate-papo pedindo a você para se apresentar aos nossos ouvintes e que falasse um pouco de sua relação com a literatura e com a Amazônia.

Eliane Brum: Eu acho que minha relação com a literatura começa antes de eu aprender a escrever. E ela é muito marcada também pela literatura oral.

Eu nasci numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, Ijuí, mas com uma família fortemente enraizada na zona rural. A maior parte dos meus parentes eram pequenos agricultores. Desde pequena, ficava escutando histórias, então a oralidade sempre teve, foi o que primeiro me chamou para a literatura.

Quando eu tinha cinco para seis anos, teve um episódio que eu acho que marca muito toda a minha trajetória. É muito essa ideia de que a gente é criado na infância mesmo. A mulher que eu sou hoje é filha da menina que eu fui.

Eu nasci na ditadura empresarial militar, em 1966. Meu pai foi um filho de analfabetos. Ele foi a primeira pessoa em todas as gerações que aprendeu a ler e escrever, e fundou uma universidade junto com outras pessoas.

E essa universidade, na época da ditadura, era considerada, obviamente, subversiva. Ela, que era fortemente enraizada na comunidade, num distrito rural, foi criada nos princípios do Paulo Freire. O currículo era discutido com a comunidade, respeitava o tempo da colheita. E o prefeito da Arena tirou a comunidade dessa universidade comunitária e se apropriou dela. Na noite que isso aconteceu, foi a primeira vez que eu vi meu pai humilhado e destruído. Eu sempre fui muito sensível, percebi muito as pessoas, e ver meu pai, que era meu herói, assim foi muito impactante para mim.

Fui criada nesse ambiente, de saber onde esconder os livros proibidos, caso tivesse algum tipo de batida lá em casa. Meu pai às vezes era levado para o quartel, a gente ficava esperando sem saber se ele ia voltar. Enfim, eu sempre quis lutar. Desde pequena, eu queria poder crescer para lutar contra a ditadura.

Aí, naquele dia, a gente voltou para casa, todos muito quietos, meus dois irmãos mais velhos, minha mãe, meu pai. E eu fiquei pensando: “ninguém vai fazer nada, então eu preciso fazer”. Na minha ideia de criança, imediatamente eu concluí que tinha que botar fogo na prefeitura, já que ela era o símbolo daquilo tudo.

Um tempo atrás, tinha acontecido um incêndio no posto de saúde, que foi um grande acontecimento na cidade. Foi a primeira vez que eu vi um incêndio. Então isso estava muito presente na minha cabeça. Eu sabia que era algo arriscado e que minha família não ia concordar, mas eu estava sendo criada num ambiente em que a gente tem que fazer o que é preciso, mesmo que seja difícil.

Enquanto estava todo mundo jantando, eu peguei uma caixa de fósforo na cozinha. Minha mãe sempre dizia: “não mexe com fogo, não pega no pó”. Eu não podia pegar fósforo, porque era muito perigoso. Escondi no meu vestidinho avental de bolsinho, e botei depois embaixo do travesseiro na minha cama. Passei uma noite que eu não dormi, porque eu estava muito nervosa com o que eu ia fazer. E tinha um desafio também: eu morava de um lado da praça central da cidade e a prefeitura ficava do outro lado. Eu só era autorizada a chegar a uma parte perto de casa da praça, porque no outro lado, todas as crianças da cidade sabiam que morava o bicho papão, que comia criancinhas.

Quando estava começando a amanhecer, eu saí da minha casa e fui com o coração na boca, passei pelo bicho papão, não nos encontramos, e cheguei finalmente na prefeitura, muito assustada. Aí gastei o primeiro palito de fósforo. Eu me lembro desta cena: eu jogo na prefeitura, encosto na parede e não acontece nada. Gasto a caixa de fósforo inteira e não acontece nada. Volto fracassada para casa.

Minha primeira ação política de resistência, de combate à ditadura, foi um fracasso. Fui entender isso muito mais tarde, que eu sempre digo que eu escrevo para não morrer, mas eu escrevo também para não matar. Acho que o palito de fósforo é a minha caneta. Escrever é minha forma de lutar contra a injustiça, por outra vida, por um outro mundo sem provocar incêndios. Porque a gente não precisa de mais incêndios.

Marcos Colón: Eu lembrei de uma entrevista que você deu na Rede TVT, na qual você disse que sua primeira visão da Amazônia não foi da parte verde da natureza, mas sim de um mundo apresentado pela linguagem e pelas palavras. Como foi essa primeira impressão da Amazônia, a partir da linguagem, e por que ela foi tão significativa para tentar apagar os forros, as agruras que a Amazônia enfrenta hoje?

Eliane Brum: A linguagem da Amazônia me chega também no interior do Rio Grande do Sul, antes de eu ir para a Amazônia, que é uma outra história. Quando eu tinha mais ou menos oito, nove anos, chegou um indígena do Xingu, chamado Pedemar Marajoara Porã. Ele peregrinava pelo Brasil, fazendo palestras sobre ser indígena. E os meus irmãos, que são bem mais velhos do que eu, porque eu tenho uma irmã que morreu entre eu e eles, então tem esse gap. Eles foram escutar essa palestra e ficaram fascinados, e descobriram que o Pedemar estava num hotel, num muquifo, muito mal acomodado, mal cuidado. Aí eles imediatamente levaram ele lá para casa.

Era um indígena do Xingu cuja mãe tinha sido assassinada por garimpeiros. Já era um homem de mais ou menos 60 anos, ele não sabia sua idade. Ficou morando em casa por um tempo. E ele cuidava de mim, me contava as histórias da Amazônia, na sua linguagem amazônica, cantava para mim, me ensinou a cantar. Mas tinha algo muito perturbador: ele fazia a oração Ave Maria na língua dele, com uma letra linda, em palavras coloridas. Isso era o que tornava ele palatável. Essa curiosidade de um indígena numa cidade palatável para a sociedade, para as mulheres de Ijuí, que passavam em casa pedindo Ave Marias para ele. Eu já sentia e via nele que aquilo era uma violência.

Aquela sociedade branca, imensamente racista, chamava os indígenas, como os Caingangue, que ficam muito perto, e os Guarani, de “bugre”, não aceitava eles na cidade, exceto nas calçadas.

Essa violência para mim era muito forte, porque eu amava ele, e ele me amava também. Ele me cuidava como eu acho que ninguém me cuidou.

Depois ele foi embora, fui ver ele em algumas coisas de jornal e tal, mas eu nunca mais o encontrei. Foi assim que a Amazônia chegou para mim. E também com os fazendeiros ricos da cidade.

Eu ouvia em churrascos eles se gabando de expulsar os indígenas do Mato Grosso. Eles iam comprando terras, mas a gente sabe hoje que é grilando terras. Falavam da violência que cometiam como se fosse absolutamente normal, porque eles não consideravam indígenas gente, eram “os bugres”. “Vamos expulsar esses bugres e botar boi”.

Eu só vou conhecer a Amazônia mesmo em 1998, quando já sou repórter especial na Zero Hora. Sou enviada para fazer uma matéria sobre a Transamazônica do jeito que eu gosto, que é sem pauta. Eu estudo, mas eu vou pronta para me perder e para encontrar onde está a história. Aí eu ando pela Transamazônica, eu e o fotógrafo Carlinhos. A gente vai batendo nas portas da estrada, tudo o que é tipo de porta, e conversando com as pessoas. Elas abrem a porta num ato de confiança.

Algo se transformou profundamente em mim, porque eram linguagens tão diferentes, tão ricas, e cada uma contando histórias. Assim, foram duas semanas, mas eu voltei completamente transtornada, transformada.

Escrevi uma reportagem sem nenhuma aspa, na qual as vozes iam entrando. Eu fiz meu primeiro gesto de alcançar a Amazônia, que até hoje estou tentando alcançar.

Encontro centro do mundo. Amazônia centro do mundo, Pará. Foto: Azul Serra/Azul Serra, COTIDIANO.

Marcos Colón: Como jornalista, como mulher, eu queria ouvir você falando um pouco dessa linguagem que eu chamo de “linguagem do território”, porque é tão difícil as pessoas de fora entenderem. Quando um povo indígena luta pelo seu território, estão lutando pela vida que eles colocaram na terra. Nesse processo, as mulheres têm um papel primordial. Como chegou para você essa linguagem do território?

Eliane Brum: Chega como encantamentos, como mundos, e sempre no plural. Acho que são talvez “linguagens dos territórios”, eu diria, porque são muitas.

Eu não uso no meu livro Banzeiro òkòtó “da floresta”, porque o “da” vem para mostrar uma propriedade ou um pertencimento. Na minha percepção, eu acho que além disso, eles são floresta, nem são donos da floresta, nem se entendem como donos da floresta, nem se entendem como pertencendo à floresta. É uma relação mais profunda. Eles são a terra, onde eles enterram a placenta, onde as mulheres enterram a menstruação.

Acho que toda a minha escrita, desde antes de eu escrevê-la, é uma escrita política. Não consigo entender nenhuma escrita que não seja política.

A gente está num momento de emergência climática, é muito óbvio, mas não parece óbvio para a maioria das pessoas. O que nos trouxe ao abismo da crise climática, ao aquecimento global, transformar o clima é algo do nível do absurdo, do bizarro, é uma linguagem. É uma linguagem eurocêntrica, branca, patriarcal, binária. Obviamente, não vai ser essa linguagem que vai nos tirar do abismo, que vai barrar o aquecimento global. Não é aquele que forjou a catástrofe, que foi atirado a catástrofe. Todas essas tentativas de transformar a floresta em ativo econômico, que vem dessa mesma linguagem, é óbvio que isso não vai nos tirar do abismo.

Por isso, a gente defende que precisa, muito rapidamente, (e esse é o grande desafio) botar no centro os valores e a linguagem daqueles que se mantiveram como natureza.

Nesse caminho de entender as linguagens dos povos humanos que habitam a floresta, que estão na floresta, foi me chegando essas outras humanidades, que são o que nós não indígenas chamamos de animais, plantas e fungos. Acho que muda também a linguagem e tira o humano do centro, entendido como a espécie humana.

A gente vai entendendo, na medida em que a gente volta a se aproximar da natureza e dos povos que são natureza, vai entendendo como isso é ridículo. Quando vai, por exemplo, entendendo que os fungos estão neste planeta há um bilhão de anos e também criaram a Floresta Amazônica, e tem uma comunicação tensa o tempo inteiro, pelos seus micélios, suas hifas, com os outros seres. A gente vai vendo como é ridículo a gente que está neste mundo há um tempo tão recente achar que a gente é o centro de alguma coisa.

Marcos Colón: Você traz esse conceito da Amazônia como centro do mundo há muito tempo e, claro, a expressão talvez mais relevante do seu livro Banzeiro òkòtó. Tudo o que você propõe nos desconstrói e nos constrói novamente. Como foi poder colocar essa ideia no papel de dentro da Amazônia? Se você pudesse também falar um pouco da questão de como fazer uma literatura a partir de um outro olhar em que os não humanos possam estar no centro.

Eliane Brum: O Banzeiro conta minha travessia, meu processo de amazonização. Mas nesse livro, eu sou a ponte, que acho que esse é o papel de quem escreve e do jornalismo: ser um corpo-ponte para ampliar as vozes dos outros, que são as vozes mais importantes, da floresta.

Para mim, escrever não é um ato fora de mim, acho que para ninguém é. Mas eu tenho uma relação com a escrita muito visceral, muito corporal. Quando eu falo que escrevo para não morrer, não é uma retórica. Da mesma forma que não é retórica dizer que a Amazônia é o centro do mundo. É um conceito que eu amplio, mas vem de muitos pensamentos. Acho que a gente não cria nada sozinho.

A única saída que a gente tem para que as gerações que já nasceram, tanto as humanas como as mais que humanas, tenham alguma qualidade de vida neste planeta, é entender que os centros do nosso mundo é onde está a vida, são os enclaves de natureza, como a Amazônia, o Cerrado, as outras florestas tropicais, a Caatinga, o Pantanal, o Pampa, também muitos oceanos. Então o centro do nosso mundo é onde está a vida, e não onde estão os mercados.

Sempre tive muita dor com as dores do mundo, que eu escutava ao meu redor. Acho que eu sempre fui uma escutadeira. Acordei numa manhã de domingo aos nove anos, toda a família estava dormindo, e eu morava na cidade — detestava morar na cidade. Eu olhei pela janela, aquela chuva fina, caindo no cimento, no concreto, me deu uma melancolia muito profunda, e eu pensei que eu queria saltar aquela janela. Aí eu peguei uma caneta, um papel, escrevi a minha primeira poesia, minha primeira escrita, e ela me salvou. Enquanto eu puder escrever, consigo viver.

A gente criou Sumaúma, que vem de vários movimentos, do Refugiados de Belo Monte, do Amazônia Centro do Mundo, que foi aquele evento absolutamente transformador que a gente organizou na Terra do Meio, em Altamira, e vem de um outro movimento que a gente criou na pandemia, que é o Liberte Futuro, em que a gente falava que precisava usar a imaginação como um instrumento de criação de futuro. Hoje, acho que é a criação do presente mesmo.

Criar Sumaúma me tirou um pouco da escrita, mesmo que pareça contraditório. Mas é algo que totalmente toma conta do corpo, da vida da gente. Eu precisei cuidar dessa criação, dos textos de outras pessoas, de conseguir financiamento. Fiquei um ano sem escrever, nada além de editoriais, e isso teve um impacto profundo em mim. A resposta para isso foi que eu parei de chorar, e eu não entendia o porquê. Passei mais de um ano sem chorar, nem pela beleza, nem pela tristeza.

Hoje, o que me move muito é entender como a gente escuta os mais que humanos. E eu fiz uma primeira reportagem sobre os fungos, aí tão logo eu comecei a escrever, voltei a chorar. Então entendi que eu estava barrada por palavras dentro de mim, barrada por tudo aquilo que não virava palavra fora de mim. Logo eu, que tenho aversão pelas barragens na Amazônia, como Belo Monte, tinha construído, pela impossibilidade de escrever, uma barragem dentro de mim.

Edyr Augusto: Moro aqui na Amazônia, em Belém do Pará, estou aqui o tempo todo. Você sabe, nós estamos numa época pré-COP aqui. O que você pode dizer sobre isso, o que vai significar para a Amazônia? A Amazônia tem salvação?

Eliane Brum: A COP30, em 2025, na cidade de Belém, a primeira COP Amazônia. Acho que a grande disputa que a gente vai fazer nesses próximos meses, nesse próximo ano, é como a gente torna uma COP na Amazônia uma COP realmente amazônica. Porque o pior que pode nos acontecer é Belém e a Amazônia serem usadas só como um cenário, esse território é esvaziado de suas vozes, de seus significados, de suas gentes, de suas humanidades, e passa a virar uma maquete.

Assim, todo o esforço dos predadores da Amazônia, da natureza, dos comedores de mercadoria, como diz o David Kopenawa, vai ser nesse sentido. E a gente, quem está na linha de frente dessa guerra movida contra a natureza, quem é aliado dos povos natureza, precisa fazer essa disputa de não permitir que isso aconteça e de realmente fazer essa COP ser uma COP, de fato, amazônica. Isso só é possível com a presença que tenha poder, que não esteja apenas nas ruas, fazendo pressão, o que é muito importante, mas que esteja presente nas negociações, que é o que não acontece hoje na COP.

Em Belém, parte das obras estão sendo financiadas pela Vale, que é a responsável, além de muitas destruições na Amazônia, por talvez os dois maiores desastres ambientais da nossa história socioambiental, que é Brumadinho e Mariana.

A gente sabe que Belém é capital do Pará, que é um dos estados de maior violência, maior desmatamento, um dos epicentros da destruição da Floresta, e que o governador Helder Barbalho, apesar de ter um discurso ambientalista, tem uma ação dentro do estado que é muito alinhada à grilagem, à mineração, ao agronegócio predatório. Então essa disputa já está sendo feita pelos movimentos e pelas organizações indígenas quilombolas, ribeirinhas, mas ela precisa de muito mais aliados para que seja uma COP realmente amazônica.

Micheliny Verunschk: Você foi viver na Amazônia para estar mais perto tanto dos povos indígenas quanto da Floresta e para acompanhar as mudanças climáticas em seu ápice. Há algum retorno, algum lugar para onde possamos voltar, apesar de todas essas tragédias e acirramentos na questão climática e ambiental?

Eliane Brum: Acho que os retornos são sempre impossíveis. A minha ideia de tempo não é planológica, nem é linear. Ela é muito mais circular, como é a dos povos com quem eu tenho mais contato, só que é um circular que não se fecha, é meio em espiral, meio òkòtó. Então acho que é um retorno, mas é um retorno para se tornar outro possível e ampliar o mundo das possibilidades, um retorno para nós mesmos.

O que o capitalismo fez foi nos afastar de nós mesmos. Ele usa o corpo como um objeto, um objeto de exploração, não só o corpo humano, mas a natureza vista como um objeto para extração de mercadorias. O corpo passa a ser um objeto das mais variadas formas, para publicidade, para intervenção.

Eu conto no começo do Banzeiro òkòtó que acompanho muita gente chegando pela primeira vez na Amazônia, gente não indígena, vindo de outras cidades, com experiência só urbana. Em geral, as pessoas ficam doentes na Amazônia, culpam a água, insetos, esses vírus desconhecidos. Mas eu, depois de tanto tempo, fui entendendo que o que acontece com as pessoas é uma overdose de corpo. Elas vêm de um mundo que a separa da natureza, um mundo de cimento, de rios enterrados, como é o caso de São Paulo, entre grandes blocos de concreto, onde elas ficam sentadas, muitas vezes na frente do computador, durante horas, porque o corpo não importa. Ele é só esse objeto que tu usa, então tu coloca ele numa suposta sepse.

De repente, elas vêm para um lugar onde o corpo é chamado. Não tem como não ser corpo. Desde o sol, dos sentidos, dos barulhos, da terra, da água, tudo é corpo, tudo se mistura. Até os carapanãs, os mosquitos te picando, sempre vai ter alguma coisa roçando, se misturando contigo, fazendo contato, conversando alguma coisa viva.

As pessoas têm uma overdose de corpo. Ele passa a existir. E elas são obrigadas a lembrar que são corpo, aí adoecem. Só que, na verdade, elas estavam adoecidas antes. O adoecimento é o começo, talvez, da cura.

Foto: Arquivo pessoal

Diane Whitty: Você deixou claro que ser traduzida era uma experiência dolorosa, que suas palavras são seu corpo. Mesmo em português, mexer nelas dói. Ainda mais nessa travessia interlíngua. Desde então, seus livros foram vertidos também para o francês, espanhol, polonês, italiano, búlgaro. Esse acúmulo de experiências com a tradução e com mais tradutores mudou sua percepção da vivência como autora vertida? Como é essa experiência para você hoje?

Eliane Brum: Eu tenho uma gratidão enorme pelos tradutores, pelas tradutoras, que vertem nossas palavras e tornam possível alcançar outros mundos. Verter palavras é algo que só é possível se tornando outro corpo. Então essas pessoas como a Diane me habitam durante meses e meses para poder escrever, porque são escritoras também. Acho muito justo que no Brasil a gente conseguiu o que não acontece em outros países, que os nomes dos tradutores estejam na capa. Quando a Diane traduz o Banzeiro òkòtó, está escrevendo, porque não tem outro jeito de fazer uma tradução. É um ato de imensa coragem, um ato arriscado de se deixar habitar por outra linguagem durante tanto tempo.

Eu converso muito com meus tradutores sobre essas histórias de como foi. Estava com meu tradutor italiano há pouco, e a mulher dele estava me contando que chega um momento que ela fica com ciúmes de mim. Ele falou que não pega livros muito longos, porque pode acabar o casamento.

A Diane particularmente é meu grande amor. É muito louco, porque a gente nunca se encontrou. Nossos corpos nunca se encontraram. É uma relação muito perto à distância. É de uma generosidade incrível. Ela é meticulosa. Ela vê sentidos que eu não tinha percebido.

Marcos Colón: Você quer escrever sobre o quê hoje?

Eliane Brum: Hoje, eu escreveria sobre o estupro. De uma forma como eu sempre escrevo, atravessada pelo meu corpo e ampliada pelos outros mundos. Tenho duas escritas que quero fazer. Um livro de jornalismo que é uma reportagem de 22 anos de apuração, mas ainda não chegou no momento de escrita.

Duas escritas que estão me perturbando internamente: do estupro e o que mais me fascina agora no jornalismo, “Mais-que-humanes”, que foi o meu desafio. Em A Amazônia dos fungos, o primeiro capítulo chama O Fracasso, porque isso é uma experiência de fracasso, mas necessário, de busca, um movimento. Não é um fracasso que se estanca.

O movimento da escuta do jornalismo é você despedir-se dos seus julgamentos, da sua visão de mundo, dos seus preconceitos, para ir o mais vazio possível em direção ao mundo, que é o outro, e se deixar habitar por esse outro, vestir a pele desse outro. Então fazer o caminho de volta, é claro que tudo isso passa pelo teu corpo e como é que tu habita um corpo que é tão diferente do teu, como o dos fungos?

É uma angústia maravilhosa, mas ainda angustiante, por entender o quanto nosso corpo limita nossa experiência. Esse é um problema dos humanos, de achar que a experiência dos humanos é a experiência universal. Convivendo na floresta, vejo corpos tão mais interessantes que os humanos, o que possibilita, suspeito, experiências bem mais interessantes, profundas e fascinantes mesmo. Esse é hoje o desafio da minha escrita.

Vejo a Amazônia sendo tratada como um corpo para o estupro, e ninguém deixou isso mais claro quanto o Bolsonaro, na sua brutalidade boçal, ao dizer que a Amazônia era uma virgem que todo mundo quer. A lógica patriarcal, a lógica do estupro. A gente não entende a destruição da Amazônia e de todos os biomas sem entender essa lógica, que é do corpo. Um corpo para o estupro, mas também passando, como não poderia deixar de ser, pelo meu corpo, pelo estupro das mulheres.

Verenilde Pereira: Há pelo menos 70 anos, nasci às margens do Rio Negro, que metaforicamente e concretamente agora seca, mas vai voltar. Essa origem me levou a ter um percurso de muita resistência sobre questões da Amazônia, que é por questões indígenas ambientais. Isso quando a Amazônia não era sequer pauta no mundo. Como escritora, me veio a curiosidade, você diz “eu escuto as vidas barradas do Xingu e fracasso em convertê-las em palavras. Fracassar é uma condição de quem escreve”. Minha questão é: houve algum fracasso nesse livro? Você considera que há uma lacuna que você não pensou ou que algo ficou inapreensível, de uma forma muito profunda, muito distante?

Eliane Brum: Realmente, entendo o fracasso como uma presença, que precisa ser pronunciada, assumida, em quem escreve, mesmo que seja óbvio, que as palavras não cabem, a vida escapa, isso está presente em quase tudo que eu escrevo de alguma maneira. O fracasso é a companhia permanente de quem escreve, está presente em todas as linhas de todos os livros. Às vezes, como quando eu escrevi sobre os fungos, isso chega a me doer. Porque vejo quão longe estou de poder remotamente alcançar a experiência de outro corpo completamente radicalmente diferente do meu.

O Banzeiro òkòtó é um livro que em português tem um ponto final, mas nas outras línguas, acaba sem ponto final, que é uma expressão tanto de que as histórias continuam a ser contadas, recontadas, transmutadas, e também um reconhecimento físico do fracasso. Essa é uma ideia da Diane, que entendeu que não fazia nenhum sentido ter um ponto final. Só que aí, a edição em português já tinha acontecido. Então a gente consegue fazer essa mudança tão necessária, inserir essa ausência, nas outras línguas.

Eu não releio meus livros, porque eles seriam uma fonte de sofrimento que eu não quero ter. O livro para mim é escrito primeiro dentro de mim, e depois quando ele vira palavra, está fora de mim, passa a ter uma existência fora do meu corpo, o que é fundamental para eu conseguir viver.

Cada leitura também é uma outra escrita do livro. Eu penso em várias coisas que hoje já vivi depois de ter se terminado de escrever esse livro. Então eu incluiria outras coisas. Mas o livro é sempre um momento. E o Banzeiro é uma história de uma vida inteira e de muitas vidas.

Em algum momento, eu acho que escrevo agricultura, “roça de subsistência”, que é como a gente chama essa roça que não é para comercializar, para fazer dinheiro, mas para viver, as famílias fazem para comer. E depois de ter terminado de escrever o livro, os ribeirinhos com quem eu convivo me mostraram que não é uma “roça de subsistência”, que é uma “roça de existência”. Então isso é algo da linguagem que eu gostaria de mudar.

Mas não deixa de ser um processo doloroso, lidar com as palavras. Em 2018, você dizia que era uma experiência dolorosa a tradução, e que as palavras são seu corpo. Mexer nas palavras dói em você.

Eliane Brum: É um ato de extrema confiança. Assim como eu sou muito grata aos tradutores que tornam tudo isso possível, acho importante que cada um deles saiba que estão recebendo um ato de extrema confiança, que não é meramente um apanhado de palavras, é nosso corpo, o corpo do escritor que eles têm nas mãos.

Eu sofro mais quando é inglês, porque é uma língua que eu compreendo, tenho uma discussão mais profunda. Tem outras línguas que eu não tenho como saber. Então essa é uma confiança que eu faço, de certo modo, na escuridão, porque tenho que confiar na palavra do editor de que aquele tradutor é excelente. Mas eu nunca vou saber. Isso eu acho bem perturbador, mas estou criando com meus tradutores uma relação de conversa, de compartilhamento, da vida, das opiniões, das vivências, que me permitem gostar deles. Isso me ajuda a sofrer menos, mas a gente precisa se arriscar.

Rita Carelli: Será que a literatura é rio, onde sua voz conflui com outras vozes? Será que ela é caminho, por onde continua a avançar? Será que ela é casa, onde você entra, estende a sua rede, descansa? No meio de tantas coisas que você sonha e realiza, que lugar é a literatura para você?

Eliane Brum: Para mim, a literatura é corpo, mas da forma como eu entendo corpo, como a floresta ensinou a entender. É um corpo em relação. Não existe esse corpo indivíduo, fechado. Nesse sentido, a literatura, por mais que ela seja tão autoral, é sempre coletiva.

A literatura é meu corpo que precisa conversar com outros corpos, precisa estar em relação com outros corpos. Por isso, as palavras precisam fluir de mim, como um rio, que não pode ser barrado, porque quando barra, ele seca, eu seco.

Marcos Colón: Muito obrigado pelas suas palavras, que nos penetram, nos fazem repensar, nos envolver. Eu diria que mais que pontos de vista, suas palavras nos trazem pontos de vida.

Eliane Brum: Eu te agradeço muito, porque não tenho muitas oportunidades de falar dessa maneira, sobre as palavras, sobre a literatura. Cada vez mais, as entrevistas são sobre os incêndios, a crise climática… A gente falou de tudo isso, mas falou a partir de outro lugar, que acho que é muito importante, que me permite resgatar a mim mesma. Sou muito grata por vocês terem buscado essas pessoas tão importantes, que me honram com essas perguntas e me ajudam a me entender.

Eliane Brum é a jornalista mais premiada do Brasil, segundo levantamento anual feito pelo site Jornalistas & Cia. Publicou nove livros, e é diretora ou codiretora de quatro documentários. Em 2021, recebeu o prêmio Maria Moors Cabot, da Columbia University, pelo conjunto de sua obra.

Produção: Marcos Colón & Vanessa Moraes

Revisão e edição do podcast: Filipe Andretta

Edição de texto: Isabella Galante

Arte e montagem do site: Fabrício Vinhas

Direção: Marcos Colón